【波動學6】認識海嘯的物理原理,為什麼海浪會變成毀滅性的水牆?

你是否曾在新聞中看到海嘯沖毀沿岸建築的驚人畫面,卻不太明白這些巨浪是怎麼形成的?其實,海嘯和我們平常看到的海浪有著本質上的不同,背後隱藏著有趣的物理原理。今天,我們就用簡單的生活例子,帶你了解海嘯的成因與破壞力。

海嘯與地震的密切關係

海嘯通常是由海底地震引發的。當地震震央位於海床下方,板塊的碰撞或摩擦會突然移動海底,這種大規模的水體位移會把能量傳遞給海水,形成海嘯波。雖然有地震不一定會有海嘯,但幾乎所有海嘯都伴隨著海底地震。

海嘯與一般海浪的差別

你可能會想,海浪不就是海浪嗎?其實不然。一般海浪多半是由風力在海面上吹動形成,波浪的高度和形狀會隨風速和風向改變。而海嘯則是整片海水被突然推動,能量分布在整個水柱中,波長非常長,波峰在深海中看起來平緩,並不像我們在岸邊看到的那種高聳的浪頭。

水深如何影響海嘯波形?

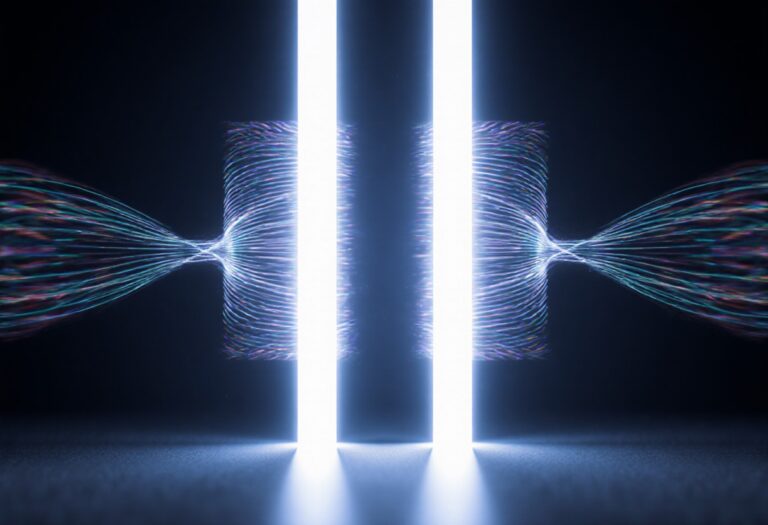

海嘯波的速度和波長會隨著水深改變。水越深,波速越快,波長越長;水越淺,波速變慢,波長縮短。這就像你在家裡的水缸裡輕輕搖動水面,如果水缸是平的,水波會均勻傳播;但如果水缸一邊深一邊淺,水波進入淺水區時會變得更密集,波峰間距縮短。

在海嘯中,當波浪從深海進入淺海,波速減慢,波長縮短,能量卻無處可散,導致浪高急劇上升,形成高聳的浪頭。

浪頭崩塌與水牆效應

當浪高接近或超過水深時,水波無法維持平穩形態,浪頭會被推升到極高位置,最終因重力無法支撐而翻落,形成所謂的「水牆」。這種水牆在撞擊岸邊時,能釋放巨大的破壞力,遠超過一般海浪。

海嘯的破壞力有多強?

以2011年福島地震海嘯為例,海嘯水牆高度可達房屋高度,瞬間沖毀沿岸建築。即使只有1公尺高的水牆,也能推動房屋移動;2至3公尺高的水牆足以摧毀建築物。更誇張的是,像小行星撞擊海洋產生的超級海嘯,浪高可達十多公尺,足以摧毀所有接觸到的地方。

能量如何集中與傳遞?

在深海中,海嘯的能量分散在廣闊的水域,破壞力相對較小;但當海嘯進入淺海,能量被壓縮集中在狹窄區域,破壞力大幅提升。此外,海嘯到岸時,後浪會推前浪,水流疊加,進一步加強衝擊力。

結語:海嘯的物理奧秘與日常啟示

海嘯不只是巨大的海浪,而是自然界中能量轉換與波動傳播的精彩範例。透過了解水深對波速和波形的影響,我們能更清楚為何海嘯在岸邊會變成高聳的水牆,帶來毀滅性的力量。這些知識不僅讓我們對自然現象有更深認識,也提醒我們在面對海嘯警報時,必須嚴肅對待,保護生命安全。