【深造物理】認識粒子的標準模型

當你喝著奶茶、看著手機,會不會想起:這些日常的一切,其實都由看不見的微小粒子和牽引它們的幾種基本作用力拼湊而成。物理學家用一個極其成功的理論框架,把這個看不見的世界描繪得既精細又可靠,這就是粒子的標準模型 Standard Model。它像一份「宇宙物料清單」,寫清楚基本成分是誰、怎樣互動、為何會有質量,甚至預言了尚未被發現的粒子,後來也一一被實驗證實。本文嘗試帶你從零認識標準模型,理解它如何成為現代物理的核心,亦看看它的邊界在哪裡。

標準模型是什麼:宇宙的成分表與互動規則

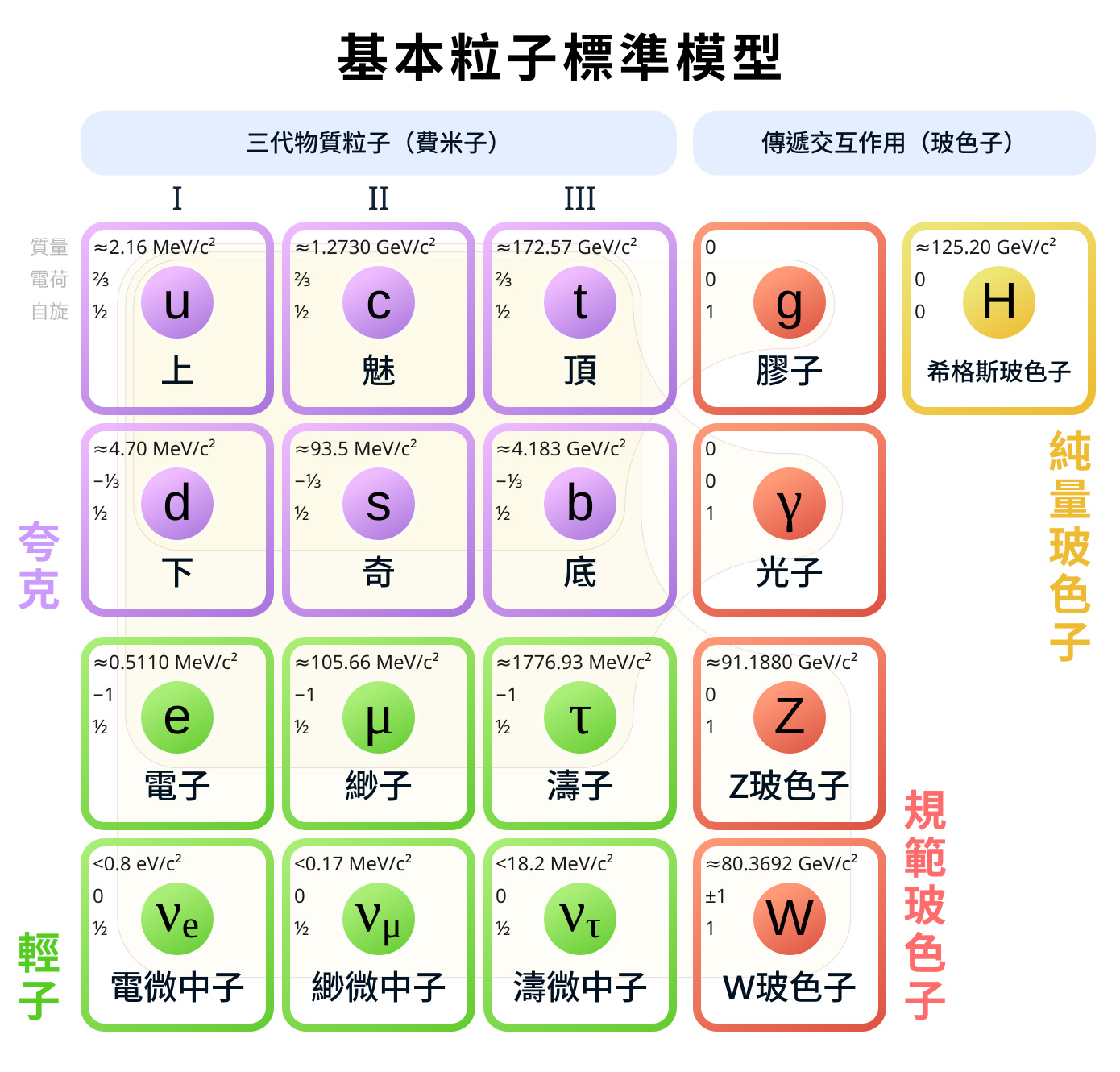

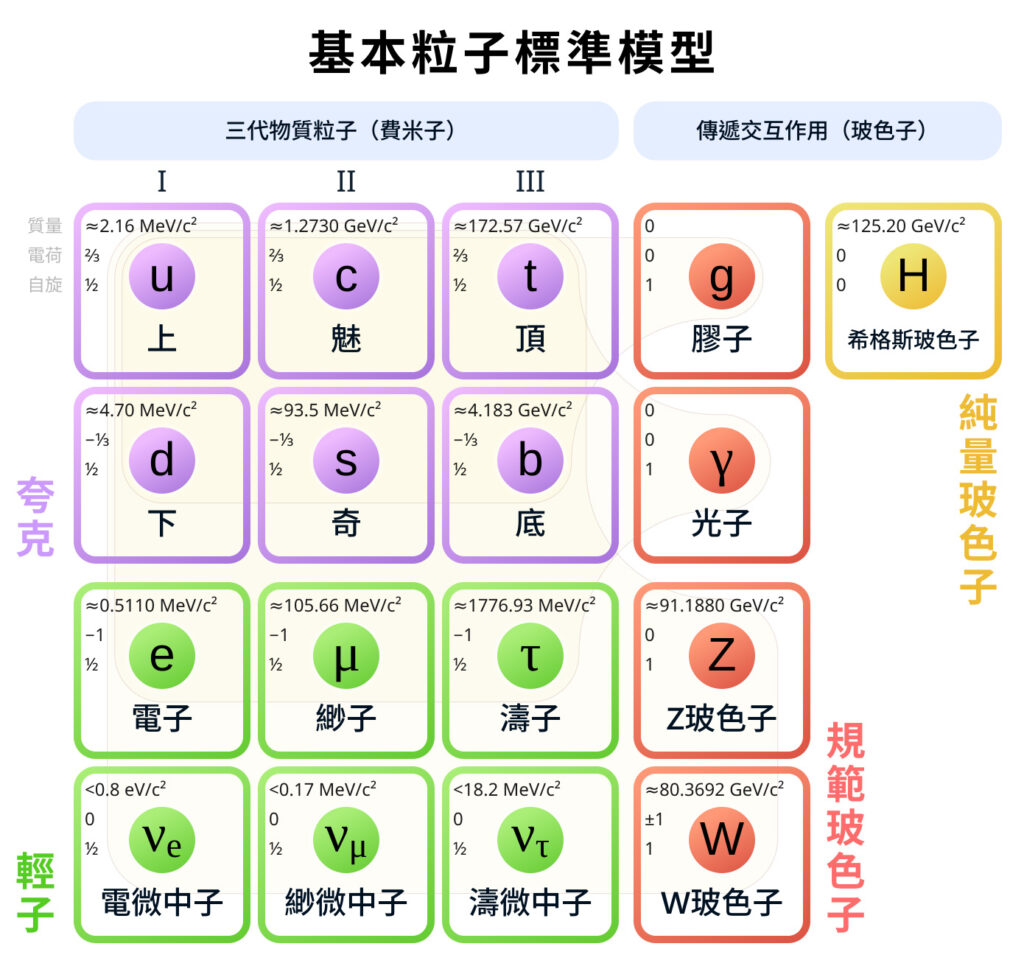

標準模型描述三種基本作用力與所有已知「物質型」基本粒子:

- 強作用力 strong interaction:把夸克緊緊鎖在質子、 中子等強子內,由膠子 gluon 傳遞。

- 弱作用力 weak interaction:能改變粒子種類,讓不穩定粒子衰變,也讓太陽得以核融合發光,由 W、Z 玻色子傳遞。

- 電磁作用力 electromagnetic interaction:掌管電與光,手機天線、LED、化學鍵都靠它,由光子 photon 傳遞。

此外還有希格斯場 Higgs field,像全空間無處不在的「奶茶底」,粒子穿行其中會受到阻滯,於是表現出質量;2012 年在大型強子對撞機 LHC 發現的希格斯玻色子 Higgs boson,正是這個場的量子波動。

標準模型的數學骨幹是規範對稱 gauge symmetry,簡寫為 SU(3) × SU(2) × U(1)。這不是裝神弄鬼的符號,而是表明三組「內在對稱性」指導著三種作用力的互動形式,像是港鐵不同路線的營運規則,各有站點與轉線方法,卻又能協調運作。

粒子家族:夸克與輕子,三代分工

所有物質型粒子分成兩大類:夸克 quark 與輕子 lepton。它們各自分成三代 generation;第一代最穩定、構成我們身邊的世界,第二、三代通常很快衰變成第一代。

| 家族 | 成員 | 電荷 | 特性與備註 |

|---|---|---|---|

| 夸克 | 上 u、下 d | +2/3、−1/3 | 質子與中子的組件;永不單獨存在,總被困在強子內 |

| 夸克 | 粲 c、奇 s | +2/3、−1/3 | 只在高能環境短暫出現,例如對撞機 |

| 夸克 | 頂 t、底 b | +2/3、−1/3 | 頂夸克很重、壽命極短,幾乎來不及形成強子就衰變 |

| 輕子 | 電子 e、電子微中子 νe | −1、0 | 日常物質與電流的主角;微中子幾乎不與物質作用 |

| 輕子 | μ 子 muon、μ 微中子 νμ | −1、0 | 像加重版電子;在宇宙線中常見,壽命短 |

| 輕子 | τ 子 tau、τ 微中子 ντ | −1、0 | 更重更短命,多見於高能對撞 |

你可能會問:為何要三代?目前我們知道不同代之間會「混味」 flavor mixing,例如夸克的 CKM 矩陣 CKM matrix 讓它們在弱作用下轉換,這也帶來微小但關鍵的 CP 破壞 CP violation,與宇宙物質多於反物質的現象相關。輕子也有類似的 PMNS 混合矩陣,令三種微中子在飛行中振盪變身,這證明微中子有極微小但非零質量。值得留意的是,最原始的標準模型把微中子視為無質量,我們今天知道必須在此基礎上加上質量項或引入新機制,這是「超越標準模型」的其中一扇門。

力的傳遞者:規範玻色子與對稱的語法

在量子場論 quantum field theory 的語言裏,作用力由帶有整數自旋的玻色子 boson 傳遞:

- 光子 photon:電磁作用的信使,沒有質量,能跑到很遠。

- 膠子 gluon:強作用的信使,帶三種色 charge 的組合;因為強作用會自我耦合,所以夸克被永遠禁錮 confinement。

- W、Z 玻色子:弱作用的信使,因為有質量,所以作用範圍極短。

數學上,這一切來自「規範不變性」 gauge invariance:你可以把場的某些相位自由地在各處改變,理論仍然一致,但代價是必須引入對應的規範場,也就是上述的力的攜帶者。像更換車票顏色不影響搭車規則,但出入口的人員配置必須跟著調整,整個系統才運作順暢。

質量從何而來:希格斯機制的日常版比喻

為何光子沒有質量、W 和 Z 卻很重?希格斯機制 Higgs mechanism 給出優雅答案。可以把希格斯場想像成遍佈宇宙的濃稠奶茶。光子像攪拌棒,幾乎不跟奶茶互動,所以不「變重」;W、Z 像大塊西多士,拖著走,自然顯得重。數學上,希格斯場在真空中有非零期望值 v,約為 246 GeV,打破了電弱對稱 electroweak symmetry,讓某些粒子獲得質量。希格斯玻色子則是這杯奶茶面上被你輕輕拍一下所激起的漣漪,2012 年 ATLAS 與 CMS 兩個實驗幾乎同時觀察到它,質量約 125 GeV。

物質粒子和希格斯的連結強弱不同,稱為 Yukawa 耦合。耦合越強,粒子越重;頂夸克的耦合最大,質量也就最大。這些耦合值目前像是自然界的「設定檔」,我們仍不知道它們為何恰好是這些數字。

強與弱的兩種極端:禁錮、漸近自由與手徵性

強作用有兩個重要特性:

- 禁錮 confinement:夸克和膠子無法單獨脫離強子,被緊緊「綁在一起」。日常的質子質量,大部分不是來自夸克本身的質量,而是強作用的動能與場能,這就是愛因斯坦 E=mc² 的體現。

- 漸近自由 asymptotic freedom:在極高能量、極短距離下,強作用反而變弱,讓我們可以在對撞機內用微擾方法計算,並看到像噴注 jet 這樣的實驗特徵。

弱作用則有「手徵性」 chirality 的偏好:它只與左手粒子與右手反粒子互動。這種不對稱性與電弱理論的結構、以及 CP 破壞的細節緊密相關,也影響核衰變、太陽內部的融合反應等。

混味與不對稱:CKM、PMNS 與物質的偏多

夸克在弱作用過程中會依 CKM 矩陣混合,這個矩陣帶有一個複相位,導致 CP 破壞。B 介子工廠與 LHCb 實驗精密測量了這些效應,與標準模型預測高度一致。另一方面,微中子的 PMNS 混合使三種微中子在飛行中振盪轉換,這解釋了來自太陽與大氣的微中子缺失現象。中國大亞灣反應堆實驗在香港不遠處,量度到一個關鍵混合角,為我們理解微中子提供了本地區的重要貢獻。雖然已有 CP 破壞,但其規模似乎不足以解釋宇宙中物質相對反物質的巨大偏多,這也激發尋找新物理的動機。

我們如何知道:對撞機與探測器像剖洋蔥

粒子物理實驗像在中環快閃拍賣會上把硬幣互相撞擊,再從飛散方向與碎片能量推回原來的面值。對撞機把帶電粒子加速到接近光速相撞,探測器則像一層層洋蔥:

- 內層追蹤器 tracking:記錄帶電粒子的彎曲軌跡,測出動量。

- 電磁量能器 electromagnetic calorimeter:量度光子與電子帶來的能量沉積。

- 強子量能器 hadronic calorimeter:吸收噴注與強子能量。

- 外層 μ 子系統 muon system:因 μ 子能走得很遠,可在外圈辨識。

看不見的微中子怎麼辦?它們會帶走動量,於是我們在橫向動量守恆中看到「缺口」,稱為缺失橫動量,像商場轉角那陣忽然不見的冷氣風,從其他跡象推測它存在。

數學骨幹:規範對稱、重整化與費曼圖

標準模型是一個重整化 renormalizable 的量子場論,意思是即使計算中出現無窮大,也能系統地用少量可測參數吸收,留下可預測的有限結果。費曼圖 Feynman diagram 像是會計簿,把可能的互動過程逐一畫出,對每個圖計算數學表達式,再加總得到機率振幅。耦合強度會隨能量變化,稱為耦合常數的「演化」 running;電磁在高能稍強,強作用在高能反而變弱。這些細節使得我們能把從電子磁矩到噴注能譜等觀測量算到極高精度,與實驗相當匹配。

標準模型的亮點與邊界

- 亮點:它從微米以下一直到對撞機可及的能量範圍都屢試不爽,預言 W、Z 與頂夸克、希格斯等粒子的存在並成功被發現,還能高精度解釋電子磁矩、強子譜線、弱核過程等。

- 邊界:它不包含重力,無法解釋宇宙中暗物質的成分來源,也無法單獨產生足夠的宇宙物質偏多。微中子的質量機制、宇宙加速膨脹的暗能量,也超出它的框架。至於物理常數為何是現在的數值,標準模型並未給出更深的理由。

這並不削弱它的價值,反而像一幅高解析度地圖:你清楚地知道哪裡已經鋪好路,也看見哪些區域還等著拓荒。

在日常生活中有甚麼應用?

- 半導體與電磁學:手機晶片、LED、Wi‑Fi 等都是電磁作用與量子力學的直接應用,背後的基本粒子互動由標準模型的電磁部分完美描述。

- 醫療科技:正子斷層掃描 PET 利用弱作用下的衰變與光子湮滅信號;放射治療與核醫學涉及強、弱作用的細節控制。

- 太陽與能源:太陽的能量來源是核融合,其中最慢的一步依賴弱作用,這讓太陽穩定發光數十億年;我們對輻射安全與核能的理解也繫於標準模型。

- 材料與計算:中子散射、同步輻射光源等實驗手段,幫我們看清材料內部結構,推動新材料與電池技術。

正在發生的前沿:向更深處追問

- 高亮度 LHC:以更多數據更精準測量希格斯與稀有過程,尋找微小偏離,或許是新物理的蛛絲馬跡。

- 微中子實驗新紀元:長基線實驗正量度微中子 CP 破壞,探索質量排序;反應堆與近源實驗則測試是否存在額外的惰性微中子。

- 宇宙線與暗物質搜尋:地下與太空探測器尋找與普通物質極微弱互動的候選者;若發現,將改寫我們對宇宙組成的理解。

- 精密測量異常:例如 μ 子磁矩與某些稀有衰變的輕微張力,可能是新粒子在量子迴路中留下的影子。

- 理論方向:從超對稱 supersymmetry、額外維度 extra dimensions、到技術色動力學等,不同框架試圖同時處理自然性、暗物質與統一等問題;格點量子色動力學 lattice QCD 也在提升計算精度,減少理論不確定度。

如何閱讀這張地圖:幾個貼地的理解方式

- 把粒子當作「角色」,把作用力當成「社交規則」。誰能和誰互動、以什麼方式互動,由規範對稱決定。

- 把希格斯場想成全城彌漫的濃湯。不同角色走路會被拖住的程度不同,於是表現出不同質量。

- 把探測器想成多層保安。不同粒子留下不同「通行記錄」,我們從紀錄重建發生了什麼。

- 把理論與實驗當作雙向驗證。理論給出預測,實驗找證據;實驗發現異常,理論回頭修正地圖。

結語:在確定與未知之間,保持好奇

標準模型像一部精密可靠的「宇宙操作手冊」,讓我們理解從奶茶杯裡的電子到太陽核心的核反應,如何被幾種基本力統一描述。它的成功告訴我們,自然界的規律可以被人類的數學與實驗逐步揭示;它的未竟之處則提醒我們,地平線之外仍有新大陸。無論你是準備考大學、忙於創業,還是下班後在巴士上滑手機,都不妨時不時抬頭想想:我們與宇宙的對話,才剛開始。下一次看見新聞提到對撞機或微中子,不妨帶著這張地圖,再讀一遍,你會看懂更多,也會更享受世界的精細之美。