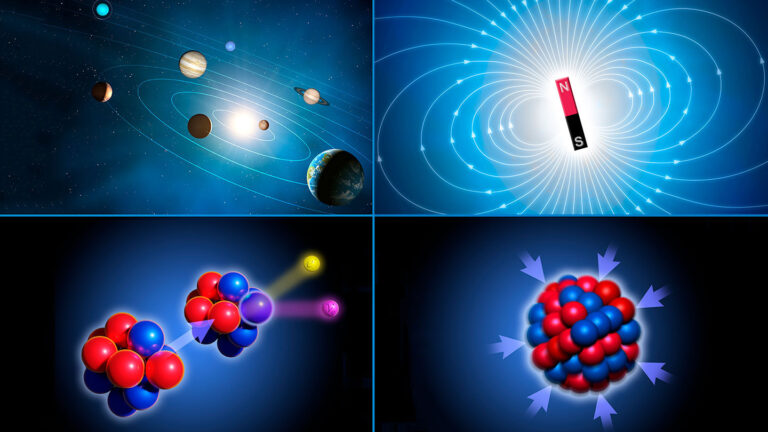

【深造物理】甚麼是上帝粒子?

上帝粒子這個稱呼聽起來很玄,但它其實指的是希格斯玻色子 Higgs boson,一種在 2012 年由大型強子對撞機 LHC 被證實存在的基本粒子。它不是宗教,也不是魔法,而是我們理解物質為何有質量的關鍵。對香港人來說,這故事就像在旺角行人專用區穿過人潮那種沉重感:你感到阻力,那就是一種「有效質量」。希格斯理論的靈魂,正是讓我們把這種「阻力」在宇宙層面講清楚。

為何叫上帝粒子?其實不是神學

上帝粒子這名字來自科學家 Lederman 的一本通俗書,原意是想說這粒子重要到不得了,同時又很難捉到。他原本還戲稱它為那個該死的粒子 Goddamn particle。這名稱容易引起誤會:希格斯玻色子不是造物主,也不直接關於宗教。它只是現代物理裡的一個關鍵角色,解釋某些粒子為何有質量,為何電磁力與弱作用力在高能時是同根生的兩面。

質量從何而來:希格斯場是全宇宙的「背景海」

在標準模型 Standard Model 裡,我們不把粒子看成孤立的小球,而是各種場 fields 的振動。希格斯場 Higgs field 是一個遍佈整個宇宙的量子場,像一片看不見的海,連半夜清風路邊的空氣都充滿它。與其他場不同之處是:希格斯場在真正的真空裡也不會等於零,它有一個固定的背景值,叫真空期望值 vacuum expectation value,約等於 246 GeV。這個非零背景讓某些粒子在穿行其中時,好像在人多的地鐵月台行走,會遇到阻力,表現出質量。

這裡的質量是慣性質量 inertia,意思是改變速度需要多大「力氣」。它不等於重量 weight,因為重量還牽涉到地球的引力。希格斯場提供的是粒子本身的慣性來源。

自發對稱破缺:看不見的秩序如何誕生

電弱理論 electroweak theory 把電磁作用和弱作用統一起來,背後的數學對稱是 SU(2)L × U(1)Y。若所有對稱都完美保留,弱作用的媒介粒子 W 和 Z 應該是沒有質量的,但事實不是。關鍵是自發對稱破缺 spontaneous symmetry breaking,簡稱 SSB。

可以用一個簡單的比喻:在茶餐廳,一張圓桌有很多座位,初時每個方向都等價,對稱完美。但第一位客人坐下後,大家自然圍著他排列,整個座位佈局突然有了偏好方向,對稱表面上被破了。希格斯場的能量形狀像一個甜甜圈谷,最低谷不在中心,而在環上任一點。宇宙冷卻時,希格斯場選了某一點作為背景值,對稱就以這種方式被「破缺」。三個對應的「擾動」變成了 W± 和 Z 的縱向成分等效地被吸收,令它們獲得質量;剩下那個沿著幅度方向的擾動,就是我們可以偵測到的希格斯玻色子本尊。

為何光子沒有質量?強子為何那麼重?

自發破缺後,電磁作用對應的 U(1)EM 對稱仍然完好,光子 photon 因而保持無質量,這令電磁力的作用範圍無限遠。相反,弱作用的 W、Z 因為有了質量,力的作用距離很短,這也是為何放射性衰變不會像光那樣遠距離傳播。

至於我們手上的杯子、餐具、建築物,主要重量來自原子核裡的質子和中子。奇妙的是,質子和中子的質量並非主要來自夸克 quark 的希格斯質量,而是來自強作用 QCD 的束縛能量:夸克和膠子 gluon 在核子裡高速翻攪,場的能量密度貢獻了大部分質量。換句話說,日常物件的大多數重量,其實更多來自強作用的「活力」,而不是直接來自希格斯場。當然,電子的質量與希格斯耦合密切,沒有希格斯,原子結構都站不住腳。

粒子怎樣獲得質量:玻色子與費米子兩條路

- 規範玻色子 gauge bosons:W 和 Z 透過與希格斯場的相互作用,在破缺後直接獲得質量,這是一種幾何與對稱的結果。

- 費米子 fermions:夸克與輕子 leptons 則透過尤卡瓦耦合 Yukawa coupling 與希格斯場互動。耦合越強,質量越大。頂夸克 top quark 的耦合幾乎是 1,因而最重;電子的耦合很弱,質量就很小。

值得一提:標準模型最初假設中微子 neutrino 沒有質量,但實驗發現中微子會振盪,代表它們確實有質量,雖然極輕。這提示我們在希格斯之外仍有新物理,可能是加入右手中微子或更深的機制。

希格斯玻色子是甚麼:一覽其基本性質

| 性質 | 內容 |

|---|---|

| 自旋 spin | 0,標準模型唯一的基本純標量 boson |

| 電荷 | 0 |

| 質量 | 約 125 GeV |

| 壽命 | 約 10 的負 22 次方秒,極短 |

| 寬度 width | 約幾 MeV,代表壽命短與共振尖 |

| 耦合關係 | 與粒子質量成正比,與 W、Z 的耦合尤其強 |

| 自耦合 self-coupling | 預言存在三、四點自耦合,仍在精密測量 |

LHC 如何把它找出來

LHC 是位於日內瓦附近地下的 27 公里加速器,透過超導磁鐵把質子加速到接近光速,並讓兩束質子正面相撞。ATLAS 與 CMS 是兩個巨型全方位偵測器,像一座座高樓裡面堆滿層層相機和感應器。2012 年,兩個實驗相繼在不同衰變管道看見同一個新粒子的足跡,統計顯著性達到粒子物理約定的 5 個標準差,宣告發現希格斯玻色子。

偵測不是直接看到希格斯,而是看它的衰變產物。例如兩個高能光子 gamma gamma,或四個輕子 4l 由 Z Z 星號衰變而來。這些乾淨的信號在雜訊之中像是維港夜空裡突然對準的兩束探照燈,尖銳而明確。

希格斯如何被製造,又如何衰變

- 主要產生機制

- 膠子融合 gluon-gluon fusion:經過頂夸克迴圈,產額最大。

- 向量玻色子融合 VBF:兩個夾著向前噴注的射流,拓撲特徵清晰。

- 伴隨產生 VH:與 W 或 Z 一起出現,方便用輕子信號觸發。

- 頂夸克伴隨 ttH:直接量度頂夸克與希格斯的尤卡瓦耦合。

- 常見衰變

- b 反 b:分支比最高,但背景多,需要高明的 b 標記與機器學習分辨。

- W W 星號、Z Z 星號:可見到兩輕子或四輕子的乾淨譜峰,所謂黃金管道。

- 雙光子 gamma gamma:雖然稀有,但能量解析度高。

- tau 反 tau:測試第三代輕子的耦合。

這些觀察一致地告訴我們:希格斯與不同粒子的耦合,確實大致按質量比例運作,與標準模型符合。

從數據讀懂希格斯:耦合、寬度與自耦合

科學家以信號強度 mu 來衡量實驗觀察和理論預測的比值。目前在多個衰變道與產生模式上,mu 接近 1,代表與標準模型相容。希格斯總寬度非常小,直接量度困難,實驗會用間接方法估算,例如比較在不同能量標尺下的耦合。

另一個前沿是希格斯自耦合,即希格斯與自己互動的強度。這可從雙希格斯產生 hh 的截面推斷。雙希格斯事件極罕有,像在凌晨最後一班地鐵上找朋友般難,但高亮度升級的 HL-LHC 正努力收集更多數據,逐步把不確定度壓低到足以檢驗標準模型的量級。

超導與超聲:跨學科的圖像幫你理解

若你學過固態物理,應會覺得這一切似曾相識。超導體裡的安德森機制 Anderson mechanism 解釋了為何電磁場在材料內部看起來獲得了有效質量,導致磁場被排斥 Meissner effect。這與規範玻色子從希格斯場獲質量在數學上是同一曲折的故事,只是舞台一個在凝聚態材料,一個在宇宙真空。兩者的對映,顯示了物理學在不同尺度下的驚人統一。

常見誤解澄清

- 希格斯場不是摩擦力。摩擦會耗能,希格斯場讓粒子帶質量,但不耗散能量,兩者概念不同。

- 希格斯不是引力。引力由時空幾何描述,與能量動量張量耦合;希格斯只處理粒子質量的來源,不負責把物體拉在一起。

- 不是所有質量都來自希格斯。核子的大部分質量來自強作用場的能量。

- 希格斯不是暗物質 dark matter。雖然有理論提出希格斯可作為暗部門的入口 Higgs portal,但目前沒有直接證據。

- 宇宙真空不是空無一物。量子場在真空仍然起伏,希格斯場更是有非零背景值。

自然性與階層問題:為何 125 GeV 令人抓頭

從量子修正來看,希格斯質量對高能物理非常敏感,理論上會被推高到遠比 125 GeV 大很多。要把它精準調到今天觀測值,需要微妙的抵銷,這就是自然性 naturalness 或階層問題 hierarchy problem。為解決它,物理學家提出各種新物理:超對稱 supersymmetry、複合希格斯 composite Higgs、額外維度 extra dimensions 等。LHC 目前未見明顯新粒子,令這些構想面臨更嚴格的檢驗,但也促使我們思考是否有更巧妙的機制,或自然性是否需要被重新理解。

宇宙真空是否穩定

在已知的希格斯質量與頂夸克質量下,標準模型推算的真空可能只是亞穩定 metastable:在極高能尺度,勢能形狀或許允許另一個更低谷。不過從宇宙年齡和量子穿隧率估算,這種轉變在遙遠未來才會有意義,對我們現今的宇宙完全安全。這類研究連繫了微觀粒子參數與宇宙宏觀命運,讓人感嘆「一沙一世界」的深意。

把抽象變具體:幾個貼地的圖像

- 地鐵月台的人潮:人越多,你越難穿過,等效質量越大。粒子與希格斯場的耦合越強,質量越大。

- 冰與水的相變:水結冰時出現秩序,旋轉對稱被打破。自發對稱破缺像是宇宙在冷卻中選了某個狀態,讓力與粒子的性質分化。

- 超導體的磁場排斥:在材料內,光子好像有了質量。電弱理論中,W 和 Z 真的得到質量,物理機制相通。

數據如何「看見」看不見的東西

在實驗室裡,我們不會直接捕捉希格斯粒子,就像攝影師不直接拍到風,而是看樹葉如何搖。ATLAS 與 CMS 有好幾層偵測器:內層追蹤帶電粒子,熱量量測卡尺量能,外層μ子系統抓重粒子,所有資訊再由觸發系統迅速挑選有趣事件。分析會用到機器學習,從成千上億次碰撞中,把可能來自希格斯的事件抽絲剝繭。當我們把重建的兩光子或四輕子不變質量畫成圖,125 GeV 附近多出的尖峰,就是那片看不見的海向我們掀起的一朵波。

對日常生活的影響:不只是科學家的浪漫

你或許會問:找一粒壽命短到幾乎不存在的粒子,有何用處?首先,基礎研究常常間接改變世界。為了處理 LHC 數據,科學家推動了高速計算、分散式網絡、超導磁體、真空工程等技術,這些技術最後會滲入醫療影像、加速器治療、材料研發與資訊科技。另一方面,希格斯是標準模型的最後一塊拼圖,有了它,整個理論由優雅變得完備,這種對自然的深刻理解,本身就是人類文明的基石。

下一步去哪裡:更亮的對撞、更準的測量

- 高亮度 LHC HL-LHC:收集更多數據,精確測量希格斯耦合,首次逼近自耦合的直接測試。

- 未來電子正電子對撞機 e+e−:如圓周型或直線型設計,提供乾淨環境當希格斯工廠,精準到百分之級,能發現微小偏離。

- 強耦合到暗部門的尋找:透過罕見衰變、不可見衰變,測試希格斯是否是通往未知的門戶。

結語:在看不見的海裡,找到我們存在的重量

希格斯玻色子向我們宣告:真空不是空無一物,而是充滿結構;質量不是上帝的任性安排,而是自然對稱在低溫下的一種選擇。從電弱理論的數學對稱,到 LHC 偵測器裡的閃光軌跡,再到你手上瓷杯的重量,這條線索環環相扣。對生活在香港的人來說,或許最動人的不是公式,而是那種在紛擾中發現秩序的感覺:像在繁忙街角,忽然意識到每個步伐都有節拍。希格斯讓我們知道,宇宙也有它的節拍,深藏不露,卻無處不在。