【深造物理】認識普朗克單位,宇宙中的量衡制單位!

我們日常量度世界,用的是公尺(m)、秒(s)、公斤(kg)、安培(A)等 SI 制。這些單位很方便:你坐港鐵看月台顯示屏,時間精準到秒;買菜講斤兩,大家一聽就懂。不過,從物理學的角度,這些單位其實帶著濃厚的人味——它們歷史悠久,但並非由宇宙本身「決定」。一百多年前,馬克斯·普朗克(Max Planck)提出另一套思路:若我們只依賴宇宙中最基本、到處相同、無法被「重新校準」的物理常數,能否造出一套最「天然」的度量標準?於是有了「普朗克單位」(Planck units)。

這套單位把光速(c)、重力常數(G)、約化普朗克常數 ħ (h-bar)、波茲曼常數(k_B),以及真空介電常數 ε0 這些基本常數變成 1,所有物理量都以它們為基準。它們提供了一把宇宙本身的「原子尺」,讓我們量度極端微小與極端巨大時,少受人為選擇影響。本文會用貼近日常的語言,帶你由概念、做法到意義,完整走一遍普朗克單位,並看看它在現代物理尤其是量子重力(quantum gravity)中的角色。

普朗克單位是甚麼?

普朗克單位是一套以基本物理常數組成的自然單位(natural units)。在這套系統裡,我們設定:

- 光速 c = 1(把空間與時間「同化」,光一年走的距離就等於一年)

- 約化普朗克常數 ħ = 1(量子作用量的尺度成了 1)

- 重力常數 G = 1(引力強度的基準成了 1)

- 波茲曼常數 k_B = 1(溫度與能量的換算成了 1)

- 在電磁學的慣例處理上,還需要 ε0(或等價地精細結構常數 α)以固定電荷尺度

一旦把這些常數設為 1,所有量綱都由它們「生」出來。換言之,長度、時間、質量、溫度、電荷等,都可以寫成 c、G、ħ、k_B、ε0 的組合。因此,普朗克單位不依賴人造標尺,帶有「宇宙本位」的味道。

為何要這樣做?維度與「去單位化」的巧思

在物理裡,量綱分析(dimensions)是強大的工具。以 SI 制為例:重力常數 G 的單位是 m^3·kg^-1·s^-2;約化普朗克常數 ħ 的單位是 J·s,相當於 kg·m^2·s^-1;光速 c 的單位是 m·s^-1。通過解聯立方程,我們可以組合出只有「長度」的表達式:l_P = √(ħ G / c^3);只有「時間」的表達式:t_P = √(ħ G / c^5);以及「質量」的表達式:m_P = √(ħ c / G)。這些就是普朗克長度、時間、質量的核心定義。

把常數「去單位化」(set to 1)的好處,是把公式的外衣脫下,露出物理的骨架。例如在普朗克單位裡,愛因斯坦的質能關係 E = m c^2 就變成 E = m;黑洞熵公式 S = k_B A / (4 l_P^2) 變成 S = A / 4。這不只是算式簡化,更讓我們看見哪一類物理量才是根本的,比如黑洞熵其實與面積(以普朗克面積計)直接掛鈎。

代表性普朗克單位與尺度感

以下列出幾個最常用的普朗克單位,附上它們以 SI 表示的近似數值與直觀對照:

| 名稱 | 符號/定義 | 近似數值 | 如何直觀理解 |

|---|---|---|---|

| 普朗克長度 (Planck length) | l_P = √(ħ G / c^3) | 1.616×10^-35 m | 比質子半徑 (~10^-15 m) 還要小 20 個數量級;顯微鏡完全無法觸及 |

| 普朗克時間 (Planck time) | t_P = l_P / c | 5.391×10^-44 s | 光走一個普朗克長度所需的時間;短到無法以任何時鐘「滴答」 |

| 普朗克質量 (Planck mass) | m_P = √(ħ c / G) | 2.176×10^-8 kg | 約 22 微克,肉眼看得到的一小粒塵埃的量級,但其「等效能量」極驚人 |

| 普朗克能量 (Planck energy) | E_P = m_P c^2 | 1.956×10^9 J ≈ 1.221×10^19 GeV | 相當於一輛小車在公路速度的動能,但集中在單一粒子的能級概念上 |

| 普朗克溫度 (Planck temperature) | T_P = E_P / k_B | 1.417×10^32 K | 遠高於任何恆星核心;宇宙早期在量子重力階段的典型尺度 |

| 普朗克電荷 (Planck charge) | q_P = √(4π ε0 ħ c) | 1.876×10^-18 C ≈ 11.7 e | 約 12 倍基本電荷 e;定義出電磁作用的自然尺度 |

| 普朗克力 (Planck force) | F_P = c^4 / G | 1.21×10^44 N | 天文數字的「極限」尺度;遠超任何工程可及 |

| 普朗克功率 (Planck power) | P_P = c^5 / G | 3.63×10^52 W | 宇宙中最劇烈事件(如黑洞合併)瞬間峰值也難以逼近 |

| 普朗克密度 (Planck density) | ρ_P = c^5 / (ħ G^2) | 5.16×10^96 kg/m^3 | 把地球壓到比原子核還密匯成一點點,都不及此密度 |

| 普朗克頻率 (Planck frequency) | f_P = 1 / t_P | 1.85×10^43 Hz | 任何可想像振盪的「極快」尺度 |

特別有趣的是普朗克質量:雖然它只有幾十微克,並非天文小量,但若把這質量的全部能量釋出(E = m c^2),能量卻達數十億焦耳,足以讓人對「質能等價」的威力有直觀感。

哪裡會用到?量子重力與黑洞的語言

普朗克單位最常出現在探討量子重力的理論工作中。量子重力是想把量子力學(quantum mechanics)與廣義相對論(general relativity)統一起來的嘗試。在宏觀尺度,引力由時空彎曲描述;在微觀尺度,粒子行為由量子規則主宰。把兩者放在一起,傳統單位下公式會變得非常複雜,而普朗克單位能把「誰在主導」講得很清楚。

經典例子是黑洞熵(Bekenstein–Hawking entropy):S = k_B A / (4 l_P^2)。這條式子說明,黑洞的熱力學熵與事件視界的面積 A 成正比,而比例常數正好是以普朗克面積 l_P^2 為單位。換句話說,黑洞的「微觀自由度」好像是以普朗克面積一塊一塊地鋪在視界上。這也是全息原理(holographic principle)的啟發源之一,影響深遠。

另一個直觀的推導是比較「量子波動」與「引力半徑」:粒子的康普頓波長 λ_C = ħ/(m c) 代表其量子不確定性尺度;而施瓦西半徑 r_s = 2 G m / c^2 代表若這質量成為黑洞,其事件視界半徑。當 λ_C ~ r_s 時,量子與引力同等重要,解出來的質量尺度就是 m ~ √(ħ c / G)(忽略係數 2 等因子),即普朗克質量。這是「量子重力」會在普朗克尺度變得不可忽視的物理直覺。

是否意味「最小長度」?科學現況

很多人聽到普朗克長度,就以為那是宇宙的最小粒度,好像像素一樣再也切不開。其實,普朗克長度只是我們預期量子重力效應變得強烈的尺度,目前並沒有實驗證據證明空間在 l_P 上是離散或連續。不同理論(例如迴圈量子重力(loop quantum gravity)或弦論(string theory))對此有不同預言,但都還未被實驗確認。

因此,更準確的說法是:l_P 是一條「警戒線」。在比它更大得多的尺度(例如原子、分子甚至奈米),量子重力效應可以安全忽略;一旦逼近 l_P,現有理論便可能失效,需要新框架描述。

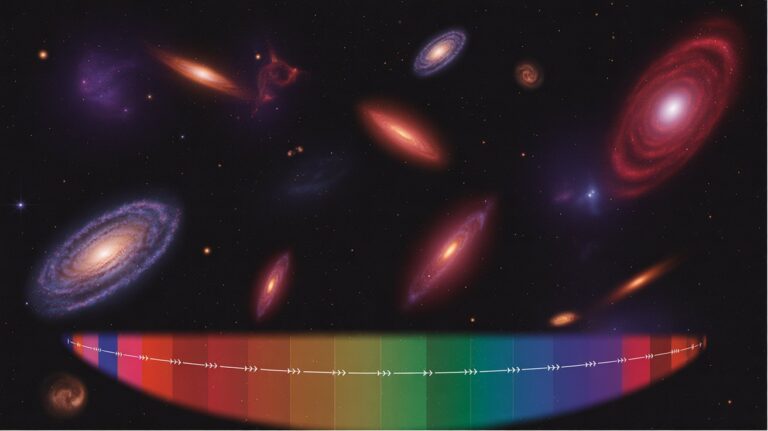

普朗克時代與宇宙學

在宇宙大爆炸模型中,逆推到極早期,當宇宙年齡小於約 10^-43 秒(普朗克時間)時,溫度與能量密度都接近普朗克尺度,所謂「普朗克時代」。這段時期的演化無法用我們已驗證的物理完整描述——量子重力物理應該主導,但我們尚未有一致理論。注意:這不是說「宇宙真的只有那麼小」,而是說我們的物理工具箱在那時刻需要升級。

自然單位的實際好處:看清哪些常數「重要」

在普朗克單位裡,很多熟悉的常數都變成 1,物理式子也更「乾淨」。這帶出一個深刻觀念:只有無量綱的常數(dimensionless constants)才是可比且真正「可變」的。例如:

- 精細結構常數 α ≈ 1/137,衡量電磁相互作用強度

- 重力耦合常數 α_G(m) ≡ G m^2 / (ħ c),對質量 m 而言通常極小(對電子約 10^-45),顯示引力在微觀世界非常弱

在自然單位中,若某現象只剩 α 這類無量綱參數,便更容易看出物理的本質比例關係。這也是為何理論物理和高能物理計算很喜愛用普朗克或相關自然單位的原因。

SI 2019 重定義與普朗克常數

2019 年,SI 制重新定義,把普朗克常數 h、基本電荷 e、玻爾茲曼常數 k_B、亞伏加厥常數 N_A 等數值固定下來。這讓 SI 與自然單位的距離更近:例如千克已不再依賴實物,而是透過 h 的固定數值加上量子電學標準實現。雖然 SI 與普朗克單位不同(SI 仍保留 c ≠ 1 等形式),但兩者之間的換算變得更清晰穩固。

實驗可及嗎?與現代科技的距離

以大型強子對撞機(LHC)為例,其質心能量 ~ 10^13 eV(10 TeV 級),距離普朗克能量 10^19 GeV 差了約 16 個數量級。即使宇宙線中最極端的超高能粒子(~10^11 GeV),仍遠在其下。因此,直接在實驗裡「碰撞」到普朗克尺度,目前幾乎不可能。我們改以其他方法間接探索:例如精密檢驗洛倫茲不變性(Lorentz invariance)、觀測引力波形是否出現微小色散、分析黑洞陰影與環境輻射的偏差等。到目前為止,沒有明確證據顯示在可及能量上出現量子重力的偏離。

用香港日常的比喻來感受這些數字

- 時間:港鐵廣播通常以秒為單位;普朗克時間比一秒短了 43 個 10 倍。若把一秒拉長到地球年齡(約 45 億年),普朗克時間相當於把這段歷史再切成 10^52 等份的其中一小份,幾乎不可想像。

- 長度:一張八達通卡厚度約 0.8 毫米,相當於 8×10^-4 m;普朗克長度比它小了約 10^32 倍。

- 質量:一個 1 港元硬幣約 7.10 g;普朗克質量是 0.000022 g,大概是塵埃的量級,但其等效能量卻相當於千萬個 LED 燈泡同時瞬間點亮的總能量。

幾個常見誤解

- 誤解一:普朗克長度是「最小長度」。事實:未被證實。它是量子重力可能變得重要的尺度,並非已確認的最小空間單位。

- 誤解二:普朗克單位是「另一種度量制」可直接取代 SI。事實:在理論推導上很方便,但在工程與日常上,SI 仍最實用。

- 誤解三:普朗克質量很小所以不重要。事實:作為量子與引力交會的質量尺度,它意義重大,對理解黑洞微物理與早期宇宙至關重要。

- 誤解四:既然 c=1,光速就「消失」了。事實:只是選擇了把時間與空間統一標尺;光速仍是自然界的極速,只是以單位 1 表示。

如何「估」出普朗克尺度:一個物理直覺

把量子和引力兩種長度尺度放在一起想:康普頓波長 λ_C = ħ/(m c) 描述量子粒子的「模糊程度」;施瓦西半徑 r_s = 2 G m / c^2 描述由質量產生的幾何半徑。當 λ_C ≈ r_s 時,量子與引力的影響同級,解出 m ≈ √(ħ c / G)(忽略係數 2 等)。這就是為甚麼普朗克質量、長度與時間會同時出現,並且形成一個自洽的「轉折點」:再小下去,要麼量子效應壓倒性,要麼引力效應無處不在,傳統分家的理論都不夠用了。

電磁的尺度:普朗克電荷與 α

在電磁作用下,普朗克電荷 q_P = √(4π ε0 ħ c) 定義了「自然」的電荷單位。把它和基本電荷 e 比較,得到 e / q_P = √α,其中 α ≈ 1/137 是精細結構常數。這樣的關係顯示,α 這個無量綱常數是電磁作用「真正的強度刻度」,而 q_P 與 e 之間的比例正由 α 決定。這也是自然單位的美:它把重點放在無量綱的物理量上。

普朗克單位與黑洞、量子資訊

當我們談黑洞資訊、全息原理或量子糾纏(entanglement)與幾何的關係,普朗克面積常出現在熵與資訊的公式中。例如,黑洞熵的每 1/4 l_P^2 面積對應約一個「自然單位」的資訊容量。這不是說可以真的用「普朗克小方格」去鋪黑洞表面,而是說從熱力學與量子場論出發,面積—不是體積—才是描述引力系統自由度的關鍵尺度,單位自然就是 l_P^2。

從理論走回現實:為何仍值得學?

即使你不做理論物理,理解普朗克單位仍有價值:

- 幫助養成「量級感」(order-of-magnitude sense):看到 10^-35 m 就知道這是一個與量子重力相關的尺度。

- 看清公式裡誰是本質、誰是單位選擇:減少被複雜常數淹沒的風險。

- 對跨領域有幫助:從凝態到宇宙學,很多論文會把 ħ、c 設為 1,讀得懂自然單位,就讀得快。

小結

普朗克單位把宇宙最基本的常數——c、ħ、G、k_B(以及 ε0)——化作一把把天然尺、天然錶與天然秤,讓我們在極端尺度下描述物理時更為清爽。它不是要取代 SI,而是提供一副更貼近物理本質的坐標系。透過它,我們看見黑洞熵與面積的直接關係、量子與引力交匯的普朗克尺度,以及無量綱常數在物理中的核心地位。下次在新聞見到關於早期宇宙或黑洞的新發現,若標題提到「普朗克時間」或「普朗克能量」,你就知道:那是物理學家在用宇宙自己的刻度,量度宇宙最深處的規律。