【深造物理】甚麼是黑體輻射?

你可能看過燒紅的鐵、感受過冬天曬太陽的溫暖,也用過熱像儀在疫情時量體溫。這些現象背後,其實都指向同一個物理核心:黑體輻射(blackbody radiation)。它不只是熱學的課本內容,更是量子物理誕生的起點,也是我們理解太陽光譜、宇宙微波背景(Cosmic Microwave Background, CMB)與地球能量平衡的關鍵。本文用貼近日常的語言,帶你由廚房延伸到宇宙,扎實理解黑體輻射的概念、定律、數學骨架與應用。

什麼是「黑體」?先不要被名字嚇到

黑體(blackbody)是一種理想化的物體,特點只有一句話:對所有波長與入射方向的電磁波都「全吸收、全發射」。它表面不反射、不透射,入射多少能量,就會在熱平衡時以輻射的方式全部放回去。這是理解熱輻射的「標準參考」。

現實世界沒有完美黑體,但可以靠近它。例如在實驗室,把一個內壁塗黑、只有一個小孔的腔體加熱;小孔看出去就很接近理想黑體。這做法來自基礎的基爾霍夫定律(Kirchhoff’s law of thermal radiation):在熱平衡下,同一波長與方向的「發射率(emissivity)」等於「吸收率(absorptivity)」。所以把吸收做到極致,就會發射得像黑體。

三條黃金定律:黑體光譜的「形、量、色」

- 普朗克定律(Planck distribution):描述黑體在溫度 T 下,每個波長 λ 的光譜輻射亮度(spectral radiance) Bλ(T)。公式文字版:Bλ(T) = (2 h c^2 / λ^5) × 1 / (exp[h c / (λ k T)] − 1)。其中 h 是普朗克常數、c 是光速、k 是波茲曼常數。這條曲線決定了「形」。

- 斯特藩–玻爾茲曼定律(Stefan–Boltzmann law):黑體每單位面積的總輻射功率 P/A = σ T^4,σ ≈ 5.6704 × 10−8 W·m−2·K−4。溫度每增加一點,輻射能量像「開外掛」地上升到四次方,這定律給「量」。

- 維恩位移定律(Wien’s displacement law):光譜峰值的波長 λpeak ≈ b / T,b ≈ 2.898 × 10−3 m·K。溫度愈高,峰值愈往短波長(偏藍)移動,這定律給「色」。

一句話總結:熱得厲害,發得更猛(P ∝ T^4),顏色往藍白移(λpeak ∝ 1/T),而整條光譜的詳細形狀由普朗克定律決定。

經典物理的滑鐵盧:紫外災難與普朗克的量子躍遷

十九世紀末,物理學家試圖用「經典」想法計算黑體光譜,得到的是雷利–金斯定律(Rayleigh–Jeans law):Bλ ≈ 2 c k T / λ4。它在長波(紅外)還勉強像樣,但在短波(紫外)預測能量無限增長,這被稱為紫外災難(ultraviolet catastrophe)。顯然與實驗不符。

1900 年,普朗克提出一個革命性的修正:電磁場與物質的能量交換不是連續的,而是以「能量小包」(量子, quantum)進行,每個頻率 ν 的能量單位是 E = h ν。這個假設帶來了正確的普朗克光譜:短波端被指數項 exp[h c/(λ k T)] 抑制,災難解除了。數年後,愛因斯坦把這個想法發展成光子(photon)的概念,量子論就此起步。

統計物理的骨架:光子是玻色子,化學位勢為零

把黑體看作「光子氣體」,每個頻率 ν 的平均佔據數是玻色–愛因斯坦統計(Bose–Einstein statistics):n̄(ν) = 1 / [exp(hν/kT) − 1]。由於光子數目不是守恆(可以被牆壁吸收或放出),光子的化學位勢為零,這正是普朗克分佈的來源。進一步可得輻射能量密度 u(T) = a T^4,其中 a = 4σ/c;輻射壓力 p = u/3。這些關係在恆星內部與早期宇宙都極為重要。

光譜、顏色與「峰值變數」的陷阱

黑體的「峰值」會因你用波長λ或頻率ν作為自變數而不同。以λ繪圖得的 λpeak 與以ν繪圖得的 νpeak 不對應同一個光子群,兩者轉換牽涉到雅可比因子(簡單說就是變數換算的尺度不同)。所以:

- 用維恩定律估顏色沒問題,但不要把 λpeak 直接換成 ν = c/λ 就說是「頻率峰值」。

- 人眼感知「顏色」還受視覺靈敏度影響,與純物理光譜峰值不同。

一張表看懂溫度與峰值波長

| 物體/場景 | 典型溫度 T | λ_peak ≈ 2.898×10−3/T (m) | 對應區域 |

|---|---|---|---|

| 太陽光球 | 約 5770 K | 約 500 nm | 可見光綠–黃附近 |

| 鎢絲燈泡 | 約 2700 K | 約 1.07 μm | 近紅外(可見紅端很強) |

| 人體皮膚 | 約 306 K (33°C) | 約 9.5 μm | 中紅外(熱像儀敏感) |

| 宇宙微波背景 CMB | 2.725 K | 約 1.06 mm | 微波 |

黑體不一定「看起來黑」:顏色取決於溫度與波段

「黑」指的是對各波長都全吸收、全發射,不是「肉眼看到的黑」。室溫下的黑體主要在紅外發光,人眼看不到,所以它「看起來黑」。把溫度拉高,它就先發暗紅、橙、到白。這也是為什麼金屬加熱到發紅,是它的熱輻射在可見光區域變強了。

你其實每天都在遇見黑體輻射

- 熱像儀與額溫量測:人體作為近似黑體在 8–14 μm 發強烈輻射,紅外相機依賴的正是這段光譜。

- 鎢絲燈泡 vs LED:鎢絲燈泡像黑體,效率不高因為大部能量在不可見的紅外;LED 是電子躍遷主導,不是黑體輻射。

- 廚房與炭爐:炭火、電熱圈發出的紅光,屬於熱輻射;電磁爐主要靠渦電流加熱鍋底,不是靠輻射。

- 衣服顏色:日照下,黑色衣服吸收可見光較多較熱;但夜間以紅外輻射散熱時,影響的是紅外發射率,不等同於可見的黑或白。真正的體感還要加上對流與出汗等因素。

真實材料:發射率(emissivity)與「灰體」(gray body)

多數材料不是完美黑體。用一個 0 到 1 的數字「發射率 ε(λ,θ)」描述它相對黑體的發射能力;若對所有波長都近似常數,就叫「灰體」。例如拋光鋁在中紅外的 ε 很低,所以保溫瓶內壁鍍銀能有效減少輻射散熱。相反,霧面黑漆在紅外區常有高發射率,熱像儀貼片常用此原理提高量測準確度。

方向上,許多擴散表面近似遵守朗伯餘弦定律(Lambertian):看起來各方向亮度相同,但面向斜角的有效投影變小,使離開表面的總通量符合幾何直覺。

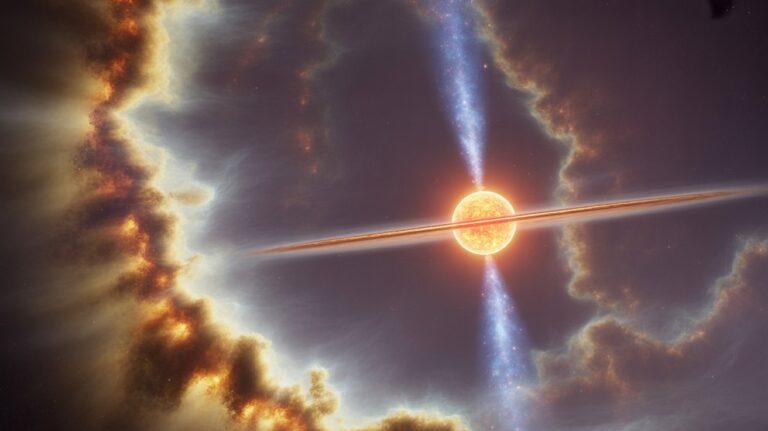

太陽、恆星與宇宙微波背景:黑體在天文的核心角色

- 太陽與恆星:太陽光球的連續譜近似黑體(約 5770 K),但會疊加吸收線(弗勞恩霍夫線),那是外層冷些的氣體選擇性吸收造成的。天文學家常用「有效溫度」與黑體擬合恆星的連續譜,估算半徑、亮度等。

- 宇宙微波背景(CMB):CMB 幾乎是自然界最接近完美黑體的輻射,溫度 2.725 K,光譜與各向同性程度極高。它是大爆炸宇宙學的重要觀測支柱,微小的溫度起伏(約 10−5)記錄了早期宇宙的密度漲落。

輻射傳熱與地球氣候:T⁴ 的力量

地球從太陽接收可見光與近紅外,再以中紅外把能量輻射回太空。若把地球近似為黑(或灰)體,可估「有效溫度」約 255 K;但因溫室氣體吸收地表放出的紅外,再把部分能量回送,地表實際平均溫度約 288 K。設計建築節能時,材料的紅外發射率與選擇性輻射(如冷卻薄膜可在大氣窗 8–13 μm 強烈放射)正成為新興技術焦點。

怎樣在實驗室「做出」黑體?

最常見是「腔體黑體」:把高導熱材料(如銅)做成內部有多次反射的空腔,內壁塗高發射率塗料或碳基材料,控制腔體溫度,光從小孔洩出即近似黑體輻射。以此進行光譜儀校正、紅外相機定標。高階設施(如國家計量實驗室)甚至能把不確定度壓到 0.1% 級別。

用熱輻射測溫:色溫、輻射溫度與注意事項

- 光學高溫計(pyrometer):用黑體模型或雙波長法估算發光物體溫度,常用於熔爐與金屬加工。

- 色溫(color temperature):用某黑體溫度來對應光源「顏色」。LED 並非黑體,但可用相關色溫(CCT)描述觀感。

- 發射率校正:若忽略 ε,會導致輻射測溫偏差。工業上常貼「高發射率膠帶」或在已知 ε 的位置量測。

常見迷思

- 黑色衣服一定更熱? 在日照下通常是,因可見光吸收較多;但夜間散熱看紅外發射率,黑白未必等同。體感還受風、濕度與布料結構影響。

- 紅外遙控器是熱輻射嗎? 不是。遙控器是特定波長(多在 940 nm)的二極體主動發光,強度被電路調制,與黑體熱輻射不同。

- λpeak 在綠光,太陽應該是綠色? 不是。太陽在整個可見光都很強,視覺整合後接近白;加上大氣散射會改變我們看到的色調。

更深入一點:從能量密度到輻射壓力

把黑體輻射視為光子氣體,可導出能量密度 u = a T^4,與壓力 p = u/3。這在恆星內層(高溫高密度)會影響靜力平衡;在早期宇宙(物質尚未主導之前)更是主控動力。這些關係也解釋了為何 T 稍微變動,輻射能量就大幅改變,讓恆星與行星的能量收支對溫度高度敏感。

把重點打包:黑體輻射的思考清單

- 黑體是「吸得盡、發得盡」的理想參考;現實靠腔體與高 ε 材料逼近。

- 三條定律各司其職:普朗克定律給形,斯特藩–玻爾茲曼給總量,維恩定律給顏色。

- 量子化是假設到定律的關鍵跳躍;沒有它就有紫外災難。

- 發射率 ε 很關鍵;測溫、節能與材料設計都繞不開它。

- 天文上,黑體是太陽與恆星連續譜的第一近似,也是 CMB 的本質特徵。

結語

黑體輻射把「熱」與「光」優雅地連接起來:一端是我們手邊的電熱爐與熱像儀,另一端是太陽與宇宙的餘暉。從紫外災難到普朗克量子,黑體光譜逼出了二十世紀物理的革命;從室內節能到紅外遙感,它也深深嵌入科技與生活。下次你看到夕陽的暖橙或感受到冬日的日照,不妨想起那條隱形卻精準的曲線——普朗克分佈;它以 T^4 的敏感度與 1/T 的位移,悄悄塑造了你我所在的世界。