【折射3】光纖的原理就是全內反射,光纖的技術有甚麼困難?

你可能見過中秋節那些會發光的纖維燈,或家裏剛裝的光纖寬頻。令人好奇的是:光明明是直線前進,為何在一條幼到像頭髮的玻璃纖維裏,竟然可以「彎住走」,還幾乎不會耗散,將龐大的數據由一端送到另一端?背後的關鍵,是物理課本中的幾個核心概念——全內反射、折射率、色散——再加上工程師在材料與製造上的突破,讓光以曲線的方法安全轉彎,並把能量散失壓到極低。

從銅線到光纖:為何要換跑道

未有光纖前,通訊靠銅線。銅線導電會發熱,能量變成熱流失,訊號越走越弱。要傳更多資訊,直覺是提高頻率,但銅線在高頻時等效電阻會增加,發熱更厲害,像把水喉開到最大,反而水阻大、嘈吵又漏水。結果就是容量有限、距離受限。於是有人問:可否改用光來攜帶訊號?如果能在透明介質中令光拐彎前進,且損耗極低,我們便能同時解決「速度、容量、距離」三重難題,這正是光纖技術的由來。

全內反射:讓光彎住走

光在兩種介質交界會折射或反射。當它從「光學上較稠密」的介質(如玻璃)射向較疏的介質(如空氣),入射角大到某個臨界值時,光不再射出,而是全部被反回去——這就是全內反射。你見過飲管在水中看似「折斷」,或三棱鏡把光轉向,都是折射與反射的效果。光纖把這現象用到極致:讓光在纖維內壁次次「撞牆反彈」,像保齡球在窄巷來回彈跳,但始終被困在管中向前走,於是能量幾乎不外洩。中秋時拿電筒接一些塑膠光纖,便能做出閃亮圖案,這是玩具級的示範;但要把它變成全球通訊骨幹,難度完全不同。

兩大關鍵技術:鐳射與超純玻璃

1960年代,高錕(Charles K. Kao)提出以透明纖維導光來通訊的構想。他不是第一個想到「用光傳訊」的人,卻是第一位清楚指出「要實用化,必須同時突破哪些瓶頸」的人。其一是光源:當時常見的是氦氖鐳射,像一條大水管般長,啟動要預熱,輸出不穩;我們今日手指大小、按一下就亮的半導體鐳射,當時尚未發明。其二是材料:要製造沒有氣泡、沒有雜質、性質極均勻、而且長度可達數百、數千公里的玻璃纖維,談何容易?玻璃裡一粒微小氣泡,在我們眼中不打緊,對光卻像懸崖,會造成散射與嚴重損耗。高錕的貢獻,是把可行的損耗目標、純淨度要求、與放大間距等工程指標講清楚,於是整個產業知道應該往哪個方向發力。正因為有人願意為這些「看似不可能」的指標投放心力,才有今日隨手可用的光纖網絡。

接駁的學問:一絲之差,天淵之別

就算有了好光源與好纖維,還要把一條條光纖無縫接駁。電線接駁不好會發熱;光纖更苛刻——在我們看來「幾乎貼緊」的斷口,對波長微米級的光來說可能是一條大縫,導致反射與外洩。為了把損耗降到幾乎可以忽略,工程師發展出熔接、拋光、陶瓷對芯等技術,還要把纖芯精準對準到頭髮絲的百分之一,這些看似不起眼的工序,背後是大量物理與精密製造的積累。每多一個接駁點,就好像在高速公路多設一個路障,速度與流量都會受影響,因此「少而精」的接駁是關鍵。

為何不用白光?色散讓訊號「拉長」

白光包含紅橙黃綠藍靛紫多種顏色。在空氣中它們速度相同,看起來就是白色。但在玻璃等介質內,不同顏色的光速度不同——紅光通常跑得比紫光快,於是經過一段距離後,原本疊在一起的「光脈衝」被拉開,訊號變得模糊,這就是色散(dispersion),也是三棱鏡能把白光拆成彩虹的原因。為減少這種「脈衝展寬」,通訊通常用單一顏色、頻率極純的鐳射作載體,讓整個訊號以同一速度前進,進口與出口的時間形狀就不會被拖長,可靠性自然更高。

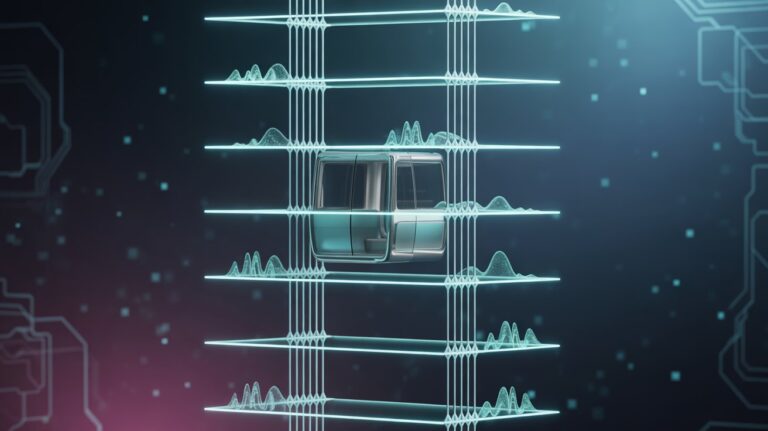

更聰明的纖芯:漸變折射率,路徑變公平

如果一條光纖的折射率(折射系數)處處相同,從不同角度射入的光會走出長短不一的「彈跳路徑」,產生所謂的模態色散。工程師的妙招,是把光纖做成「由內到外折射率逐層遞減」的結構,常見為多重同心環,一圈套一圈,稱為漸變折射率光纖(Graded Index Optical Fiber)。其效果好像在道路中央設了「快線」——離中心越近折射率越高,光速較慢;靠外圍折射率低,光速較快。於是原本走遠路的光被允許跑快一點,走近路的光就稍慢一點,大家在出口更齊整地同時到達,訊號失真便大幅降低。在更長距離與更高速度的場景,還會使用「單模光纖」,讓光只沿唯一路徑前進,從源頭杜絕多路徑差異。

一纖多線:用顏色分流,容量暴增

更進一步,我們把不同顏色的鐳射當作不同的「車道」,在同一條光纖內同時傳多路訊號,這稱為波分複用(WDM)。在銅線年代,我的一條電話線最好只承載一個號碼,否則彼此串音(crosstalk)嚴重;到了光纖時代,你講電話的紅光、我上網的綠光、他看片的藍光,各走各線卻共用同一根纖維。想像一下:以前要支援100個電話號碼,可能要鋪100條銅線;現在100路甚至上千路訊號,可以擠在同一條光纖裡安然通過。於是海底電纜不再需要像千年老樹般粗大,一個成年人一手便能握住的新型光纜,就能承擔跨洋資料洪流。光纖除了容量高、損耗低,也節能耐用,維護成本更合理。

物理重點小結

- 全內反射:光在高折射率介質內,以超過臨界角入射到界面時會被完全反回,令光能被「困」在纖芯內,長距離低損耗傳輸。

- 折射率與色散:在玻璃中不同顏色光的速度不同,脈衝會被拉長;使用單一顏色的鐳射可把色散降到最低。

- 漸變折射率光纖:由內到外折射率遞減,多重同心層設計,補償不同路徑長度差,減少模態色散。

- 光源選擇:半導體鐳射體積小、效率高、顏色單一,遠勝早期笨重的氦氖鐳射。

- 材料與製造:超純、無氣泡、性質均勻的長距離玻璃纖維是基礎;任何瑕疵都會造成散射與損耗。

- 接駁技術:熔接與精密對芯把接頭損耗降到極低;每少一個接點,可靠性就更高。

- 容量擴展:波分複用把不同顏色當作不同通道,在同一光纖內並行傳數據,容量呈倍數增長。

- 與銅線比較:銅線高頻時損耗與發熱嚴重;光纖頻寬高、損耗低、纜徑細,適合遠距離與大流量。

結語

從一支要預熱的大號氦氖鐳射,到今天便利店也買得到的鐳射筆;從實驗室裡一米長的玻璃管,到跨越大洋的細小光纜,這段歷程證明:把教科書上的物理概念,變成可靠的日常基建,需要遠見與耐性。高錕把目標畫清楚,材料科學家、化工企業、通訊工程師就接力把每一個難點啃下。當你在香港的家中以光纖上網、視像會議、串流電影,畫面順滑、延遲很低,背後正是全內反射、色散控制、漸變折射率與波分複用等一連串「看不見的物理」在默默工作。下一次看見那束微弱的紅點,不妨想像它變成億萬束的有序光,正穿越城市與海洋,把我們連在一起。