【電磁學1】人類是從閃電學會甚麼叫電

一個熟悉又神祕的現象

我們對「電」的最早印象,很多時候不是來自電燈或手機,而是來自天空那一瞬間劈下的閃電,和冬天換衣服時胸口碰到同事瞬間被擊中的小小靜電。這兩種現象一個宏大、一個微小,但都告訴我們:在自然界裡存在一種看不見的力量,會把物體互相吸引或排斥、突然放出巨大的能量。理解這些現象,不需要先背公式,而是從生活經驗出發,慢慢把看得見的畫面連結到看不見的物理概念上。

天空與閃電:自然給我們的第一堂課

閃電看起來像發光的分叉樹枝,和火焰不同:火是靠化學反應維持的燃燒,而閃電是電流在空氣——原本是絕緣體——中瞬間通過所造成的發光跟加熱。雷電的能量極大,足以把樹劈開、把沙石燒成玻璃狀的柱體(科學上稱為雷電玻璃或雷電石)。這些事實告訴我們,當電場強到某個程度時,空氣會被『擊穿』,原本阻止電流通過的特性被打破,電流就會沿著通路流動,形成閃電。

靜電:衣服起電與紙片被吸起的祕密

日常中很多「靜電」現象其實就是電荷累積的結果:把絨布、絲綢或毛衣與塑膠、玻璃摩擦,有時會把某些電子從一個物體轉移到另一個,造成一方帶正電、一方帶負電。當你把被摩擦過的塑膠尺靠近撕碎的廁紙,紙片會被吸起來——那是因為帶電物體在附近會在紙片上誘發電荷分佈,產生吸引力。冬天衣服互相摩擦後,貼在身上的那種不適感也是同一類現象。

電荷與電場:把「看不見」變得可想像

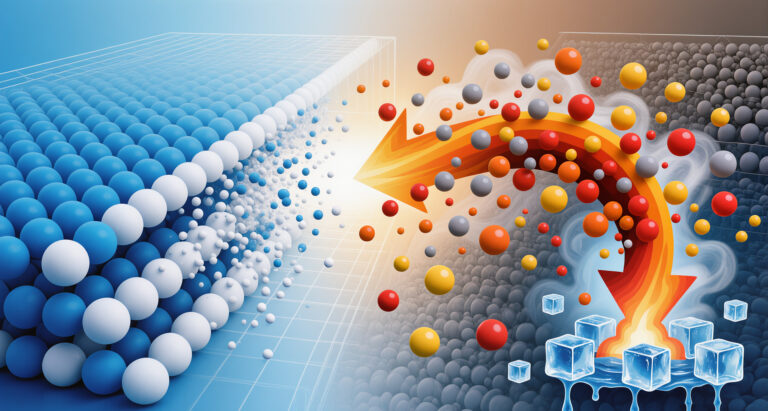

為了把這些現象變成可討論的科學,我們引入了兩個基本概念:電荷與電場。電荷可以想像成一種會相互作用的「性質」,帶有同樣電荷的物體會互相排斥,帶相反電荷的會互相吸引。電場則是一個在空間中存在的看不見場域,它告訴你某一點放入帶電粒子會受到多大的力。把電荷放在電場中,就像把木頭放在水流中:水流會推動木頭,電場會對電荷施力。用電場的概念,我們能夠描述為什麼物體會被吸引或排斥,以及為什麼放電會在某些地方發生。

導體、絕緣體與放電條件

另一個重要的區別是導體與絕緣體:導體(像金屬)內部的電荷能夠自由移動,絕緣體(像乾燥的空氣、木材、塑膠)則不容易讓電荷流動。放電發生時,通常需要三個條件:足夠的電荷分佈(正負電聚集)、電場強度超過材料的耐受度(即達到擊穿電場)、以及一條可供電流流動的路徑(可能是直接穿越空氣或沿著導體表面)。雷雨雲內部因為劇烈碰撞和氣流運動容易產生大規模的電荷分離,再加上局部的電場足夠強,就會在雲與雲或雲與地面之間產生放電,也就是我們看到的閃電。

尺度與實驗:為何研究閃電不容易?

雖然實驗室可以做小尺度的放電測試,但把結果直接推廣到整個雷雨雲並不簡單。大氣層、雲內的尺度和條件非常複雜,要在自然中重複觀測並確切量度雲內電場並非易事。因此很多關於閃電成因的細節仍有討論的空間,科學家會結合現場觀測、航空器和衛星資料、以及模擬來逐步驗證理論。

地球以外也有閃電?太陽風會帶來影響嗎?

有趣的是,閃電並非地球專利:木星、土星等大氣行星也觀察到放電現象。最近的研究也提出一個可能性:部分累積在大氣中的過量電荷,或許來自太空——太陽風帶來的帶電粒子(像電子與質子)進入地球磁場後,會聚集或影響地球大氣的電荷分佈。當太陽活動旺盛,更多帶電粒子抵達地球時,是否會提高閃電發生的機率是個正在研究的問題。如果能在不同太陽活動週期中找到閃電頻率的系統性變化,會有力地支持太空粒子影響地球電現象的假說。

把物理帶回生活:兩個小實驗與一個比喻

想親眼感受這些概念?兩個簡單、常見的示範:1) 摩擦示範:用乾燥的毛巾摩擦塑膠尺,然後把尺靠近小紙碎,會看到紙片被吸起來。這示範了電荷轉移與靜電吸引。2) 衣物示範:冬天脫毛衣時手指碰到金屬門把產生小火花,代表身體與衣物之間累積的電荷快速放電。把電場想像成一張無形的弦,電荷是被拉扯的球,當弦被拉得太緊,球就會沿某條路徑衝出來——這就是放電。

結語:從生活觀察到科學建構

從閃電的劇烈一擊到衣服起電的微小「噼啪」,電現象涵蓋廣泛尺度與能量等級。科學上的做法是把這些零散的觀察,抽象出電荷、電場、導體與絕緣體、放電條件等概念,逐步建立一套能解釋並預測現象的理論。當然,仍有很多細節需要實驗與觀測來驗證——例如太陽風與閃電的關聯——但從日常的一次小實驗開始,你已經在用感官理解物理的方式,這正是科學最美的一部分:把身邊的經驗變成可以討論、測試與理解的知識。