【深造物理】量子糾纏是甚麼?

想像你和朋友各自拿著一枚看似普通的硬幣,你在香港,他在紐約。只要你把硬幣放到桌上、他也同時放到桌上,硬幣永遠會顯示「相反」的結果:你是正,他必是反;你是反,他必是正。更離奇的是,你們事先沒有任何暗號,之間也沒有訊息交換。這種「同時變化」又互相對應的關係,若在量子世界裡,不是玄學,而是受過實驗嚴格檢驗的物理——量子糾纏(quantum entanglement)。

量子糾纏既不是心電感應,也不是瞬間傳訊,而是一種深刻且具可測量預測力的關聯。這篇文章會盡量用簡單的言詞、配合必要的術語與例子,帶你由直覺出發,走到現代物理與量子科技的前沿。

什麼是量子糾纏?

在量子力學裡,粒子(如電子、光子)可處於疊加(superposition)狀態——好像同時是0與1。當兩個或以上的量子系統彼此互動後,它們的量子態(quantum state)有時會變成「不可分解」的整體,即糾纏態(entangled state)。

關鍵點是:糾纏不是「你有一半、我有一半」,而是兩者組合起來才完整描述這個系統。單看其中一個,資訊是不完整的。以常見的例子:兩光子的偏振(polarization)糾纏態可寫成類似「同時是(水平,水平)與(垂直,垂直)的疊加」。當其中一個光子被測得水平,另一個就必然也是水平;若第一個是垂直,另一個也必然垂直。這種關聯在統計上遠超越一般「事先約好」的古典關係。

疊加、測量與機率:量子行為的地基

量子力學的測量會從疊加狀態得出某個具體結果,這個結果的機率由波函數(wavefunction)的振幅給出(玻恩規則,Born rule)。糾纏是疊加的「多人版」:兩個系統的結果個別看來像隨機,但兩者聯合起來卻展現出高度結構化的關聯。這讓我們能在許多測試設定下,預測到「如果甲測得某結果,乙就會在某軸向測量時呈現對應結果」。

EPR 提問與貝爾不等式:直球對決「局域性」與「實在論」

1935年,愛因斯坦、波多斯基與羅森提出 EPR 論證,質疑量子力學是否完備。他們認為若沒有超光速作用,則每個粒子的性質應該在測量之前就早已「存在」某些隱變量(hidden variables)裡,測量只是把它揭示出來。

1964年,物理學家貝爾(Bell)提出貝爾不等式(Bell inequality),把「局域性(locality) + 實在論(realism)」的假設轉為可檢驗的不等式。最常用的版本之一是 CHSH 不等式,它限制某種關聯度指標 S 的範圍:任何局域隱變量理論都必須滿足 S ≤ 2;而量子力學預測可達 S = 2√2 ≈ 2.828。

實驗結果如何?從 1980 年代艾斯貝(Aspect)的開創性實驗,到 2015 年多個「無漏洞」(loophole-free)實驗陸續完成(例如 Delft、大阪—NIST—Vienna 團隊),一致顯示:自然界違反貝爾不等式,與量子力學吻合。換句話說,「僅靠事先約定的古典隱變量」無法解釋觀察到的關聯。

一個易懂的遊戲版:古典關聯 vs 量子關聯

想像甲、乙各自隨機選一個測量方向(例如三種角度其一),然後得到「+ 或 -」的結果。若兩人不能通信,只能事先約定策略,古典策略能達成的「答對率」上限有限;量子糾纏可超越此上限。

| 情境 | 策略/機制 | 最佳可達表現 |

|---|---|---|

| 古典同謀 | 事先約定固定答案表 | 受貝爾不等式限制 (S ≤ 2) |

| 量子糾纏 | 共享糾纏態 + 當地測量 | 可達 S = 2√2 |

這不是因為量子能「偷偷傳話」,而是量子態本身就攜帶一種非古典的關聯結構,測量時被共同「抽樣」出來。

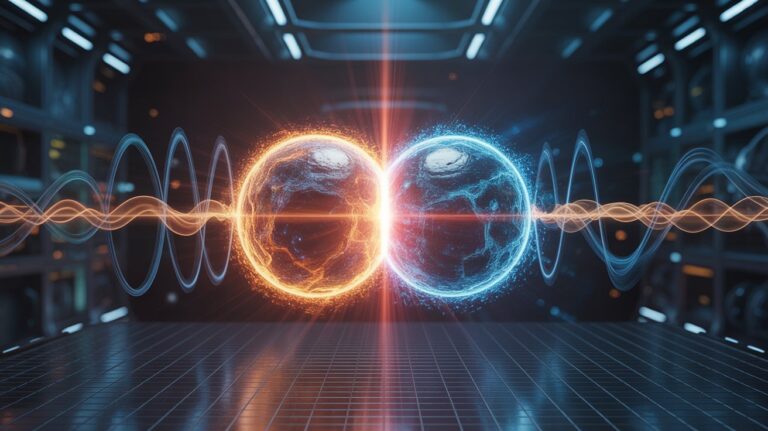

為什麼不違反相對論?無訊號定理解惑

許多人直覺上會擔心:「既然一測那邊就定了結果,是否表示超光速傳遞?」答案是否定的。無訊號定理(no-signaling theorem)告訴我們:即使兩端測量結果高度相關,單看自己那端仍是隨機分布,無法用來編碼和傳送可控訊息。要把量子巧合變成可用資訊,仍需一條普通(受光速限制)的古典通道來對照結果。

因此,量子糾纏製造的是「關聯」,不是「通訊」。它不讓我們打敗光速,也不讓我們「預知未來」。

「手套比喻」為何不夠?談不可分解與角度依賴

古典比喻常說:兩人各拿一隻手套,遠方打開盒子自然一左一右。問題是手套在出發前就決定了左右;而量子糾纏在不同測量角度下仍展現超出古典上限的關聯,且這些關聯無法由「事先寫好的答案」同時滿足。更關鍵的是,糾纏態在數學上是不可拆成「A 的狀態 × B 的狀態」的乘積型態,這點古典手套做不到。

怎樣在實驗室生成與檢驗糾纏?

- 光子的偏振糾纏:利用參量下轉換(parametric down-conversion)晶體,讓一個高能光子轉成兩個糾纏的低能光子,常見於光學桌面實驗。

- 原子/離子自旋(spin)糾纏:在離子阱(ion trap)中,用雷射脈衝產生可控的糾纏,是量子運算平台之一。

- 固態量子點/超導電路:在晶片上用微波/電壓控制量子位元(qubit),生成並讀出糾纏,支撐現代量子處理器。

- 貝爾測試:隨機(且快速)選擇測量軸向、空間上分離兩端,關閉「偵測效率」與「定位」等漏洞,觀測到對貝爾不等式的違反。

在更遠距離的場景,研究者已在數百公里的光纖、以及自由空間鏈路上分發糾纏;甚至以衛星為中繼,將糾纏光子跨地面長距離傳送。這些成果為未來的量子網際網路奠基。

退相干:環境為何是糾纏的「剋星」?

量子系統很脆弱,與環境輕微互動就會「退相干」(decoherence),使疊加與糾纏逐漸喪失。想像你要維持兩支音叉的同頻共鳴,但周遭充滿雜音與震動;維護糾纏就像在嘈雜城市中保持完美合唱。這解釋了為何量子裝置常需要低溫、隔振與極佳屏蔽。

此外,糾纏具有「單配性」(monogamy of entanglement):若甲與乙高度糾纏,就難再與其他系統同時維持同等程度糾纏。這一性質正是量子密碼安全性的核心直覺之一。

應用一:量子密鑰分配與裝置獨立安全

量子密鑰分配(QKD, quantum key distribution)能讓雙方建立一把只有彼此知道的亂數鑰匙。使用糾纏版(如 Ekert91 協定),雙方分別測量各自的光子,若觀察到違反貝爾不等式,便能證明竊聽者無法不被察覺地插手,因為竊聽會破壞糾纏關聯。

更進一步,「裝置獨立」(device-independent) 協定僅依據輸入輸出的統計行為與貝爾違反來保證安全,減少對設備細節的信任假設。這為實務密碼學開啟重要的新方向。

應用二:量子隱形傳態與量子中繼

量子隱形傳態(quantum teleportation)並非把粒子搬運過去,而是把未知量子態的「描述」在遠端重建。步驟包含:預先共享糾纏對、在本地做一個聯合測量(貝爾測量),再用古典通道送兩比特資訊到遠端,遠端據此對手上的粒子做補償操作。整個過程不違反無訊號定理,也不複製原態(不可克隆定理,no-cloning theorem)。

把隱形傳態串接起來,就形成量子中繼(quantum repeater),用以跨越光纖損耗與退相干的限制,為大規模量子網路鋪路。

應用三:超密編碼與量子計算

超密編碼(superdense coding)利用一對糾纏態,讓你只傳送一個量子位元(qubit),卻能讓對方獲得兩個古典位元(bit)的資訊,展示糾纏如何提升通訊效能。

在量子計算中,糾纏是促成量子優勢的關鍵資源。量子門(gates)如受控非閘(CNOT)能把兩個獨立的 qubit 轉成糾纏對;在測量為本的量子計算(MBQC)裡,也以大規模多體糾纏(如簇狀態, cluster states)為計算燃料。錯誤更正碼(quantum error correction)則透過多體糾纏把資訊「分散」在多個物理位元上,提高抗噪能力。

應用四:量子感測與成像

糾纏能把測量靈敏度推向超越標準量子極限(standard quantum limit)。例如「擠壓態」(squeezed states)提升干涉儀的精度,已在重力波探測器中應用;多體糾纏如 GHZ 態在理想情況下可達近海森堡極限(Heisenberg limit)。在成像上,量子「鬼影成像」(ghost imaging)利用相關光子對實現特殊成像方案,也展現出糾纏與量子關聯的實用價值。

多體糾纏與相位:從材料到拓撲

當糾纏從兩體推廣到多體,物理變得更豐富。糾纏熵(entanglement entropy)可作為研究量子相位(phase)與臨界現象的工具。例如某些拓撲序(topological order)的材料,其長程糾纏是區分之關鍵;這與未來的拓撲量子計算拓展了深層連結。

常見誤解快速釐清

- 糾纏不等於超光速通訊:關聯不等於可控訊息,無訊號定理仍成立。

- 測量不是「思想意念」:是物理互動,把疊加轉為具體結果,且機率可精準預測。

- 糾纏不是稀奇魔法:它是可製備、可操控、可驗證的物理資源。

- 「手套或硬幣」比喻有限:它們缺少角度依賴與不可分解等量子特徵。

- 隱變量並非全被排除:非局域隱變量(如玻姆理論)可重現量子統計,但需放棄局域性等直覺假設。

在香港如何「看見」糾纏的影子?

一般人能接觸的入門方式包括:參觀大學物理系或科學中心的開放日與科普講座,常見偏振儀、干涉儀與光學桌示範。透過兩個偏振片在不同角度的透光率變化,可以先理解「測量基底」的概念;再想像把兩端的偏振片放到遠方、使用糾纏光子對,就能把角度依賴的關聯想像得更具體。雖然肉眼看不見量子態,但數據會「說話」。

延伸思考:詮釋與開放問題

量子糾纏牽動對現實的理解。不同詮釋(哥本哈根詮釋、多人世界 Many-Worlds、客觀崩塌模型、玻姆導引波等)在「測量為何會有確定結果」、「非局域性如何理解」上各有觀點。然而無論偏好哪種詮釋,它們都需與實驗數據一致:違反貝爾不等式、無訊號、以及在各種平台的可重現性。

用生活直覺總結這件事

量子糾纏像是一場完美編排的雙人舞,但妙在舞步不是事先寫死,而是在當下、依雙方各自的選擇與量子規則,共同抽樣出節奏與步伐。你看起來只在本地跳舞,但兩人舞步卻在統計上比古典世界允許的還要合拍。這份合拍不傳訊息,卻能帶來更好的保密、計算與測量能力。

回到最初的問題:量子糾纏的奇特現象,究竟在說什麼?它告訴我們:自然界不是用日常的「盒子裡有左手套或右手套」那種語法在運作;而是用一種更抽象但更強大的語法——量子態的關聯。正是這種關聯,讓我們在二十一世紀能設計出量子網路、量子電腦與頂尖感測器,並一步步把「看不見的規則」轉化為可以服務社會的技術。你不需要相信魔法,只需要相信實驗與數據;其餘的,數學與工程會帶你看見。

當你再聽到「糾纏」這兩個字,不妨想起兩枚遠隔千里的硬幣;它們不是通靈,而是在自然允許的最大程度上,展現出比常識更緊密的共舞。