【深造物理】為什麼天空是藍色的?不是因為大海反射喔!

天空為何呈藍?最多人傳說的原因是因為大海是藍色,反射上天,所以天就是藍色,但這個說法是錯的!你可能還會問日落時又為何變成金紅?雲為何是白的?這些日常畫面背後,其實是一套相當優雅而嚴謹的光學物理。本文將帶你走過現代大氣光學的要點:瑞利散射 (Rayleigh scattering)、米氏散射 (Mie scattering)、偏振 (polarization)、光學厚度 (optical depth) 與人眼視覺,共同拼出「藍天下午、紅色黃昏」的完整故事。

太陽光不是白紙一張:光譜與波長

肉眼看,太陽光近乎白色,但其實它包含一整條連續光譜,從紫、藍、綠、黃、橙到紅,每種顏色對應不同的波長。可見光大約由 400 奈米 (nm) 到 700 nm:紫光在短波端,紅光在長波端。當這些光穿進地球大氣層,會與氮氣 (N2)、氧氣 (O2) 分子,以及懸浮微粒與水滴互動,發生「散射」。散射不是把光吸收掉,而是把光的行進方向改變,像在空間中被「打散」四處飛。

藍天的核心物理:瑞利散射

當散射的對象比光的波長還小很多,例如大氣分子,主角就是瑞利散射 (Rayleigh scattering)。一個簡單但關鍵的事實:瑞利散射的強度與波長的四次方成反比。意思是,波長越短的光被散射得越厲害。把藍光 (約 450 nm) 與紅光 (約 650 nm) 比一比,散射強度大約相差 (650/450)4 ≈ 4.3 倍,所以藍光比紅光更容易被「打散」到各個方向,包括你的眼睛。

- 結果:當你望向不在太陽方向的天空,進入你眼睛的多是被分子「散」過來的藍光,於是天空呈藍。

- 補充:這不是藍色的「發光」,而是白光經大氣「濾出來」的方向性藍色。

進一步想像:太陽直射方向的天空其實更白、更刺眼,因為那裡的光較少被側向打散,主要是直射加上前向散射的成分;而離太陽約 90 度的天空,藍得更純,因為這個角度最接近瑞利散射的「偏振」與強度極值區域。

為什麼不是紫色的天空?人眼與臭氧的角色

物理上更短波的紫光應該散得更強,但我們的天空看起來是藍而非紫,原因有幾個疊加:

- 人眼的光譜敏感度:白天視覺由 M、L 錐細胞主導,對綠—黃—紅波段更敏感,對紫端不太敏感;S 錐細胞雖對短波有反應,但整體權重較低。

- 太陽光譜本身:到達地表前,紫外 (UV) 與靠紫端的光已被上層大氣(特別是臭氧層)大量吸收,抵達地面的紫端能量較少。

- 多重散射與路徑:大氣中的多重散射會「漂白」極端藍紫的色調,使整體偏向我們最敏感的藍青色域。

綜合起來,雖然紫更易散,但到你眼前的有效能量與人眼權重相乘後,藍色成為主角。

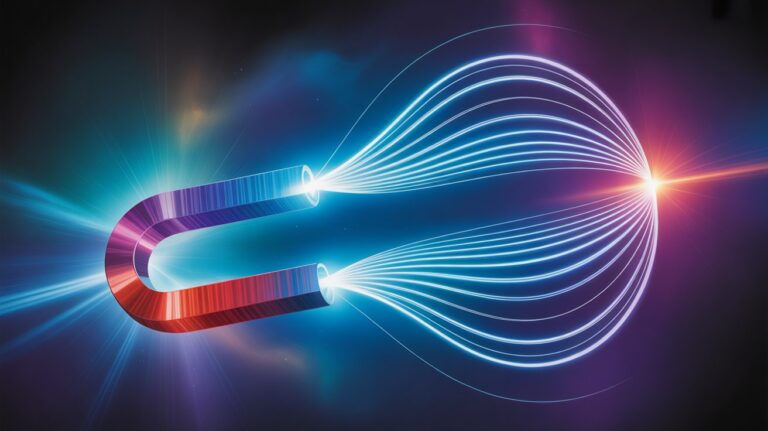

偏振的天空:為何 90 度方向最藍

瑞利散射不只挑顏色,還「挑方向」的偏振 (polarization)。離太陽角距約 90 度的天空,散射光帶有明顯線性偏振。你戴著偏光太陽眼鏡或相機加偏光鏡 (polarizer),旋轉一下,就會發現某些方向的天空藍得更深、反光更少。

- 生活應用:漁民、攝影師常用偏光鏡壓低水面與玻璃的偏振反光,讓色彩更純淨、藍天更立體。

- 自然世界:某些昆蟲能感知天光偏振,用來導航。

日出日落為何紅:路徑拉長與光學厚度

當太陽貼近地平線,光線以斜角穿過大氣,路徑變長很多。根據比爾–朗伯定律 (Beer–Lambert law),沿途每多一段距離,短波成分(藍、紫)被瑞利散射與吸收大量耗掉,能順利直達你眼睛的就以長波(橙、紅)為主,因此日出日落呈暖色。若當天有細緻的氣膠 (aerosols),米氏散射會加強前向散射,使靠近太陽的區域顏色更濃郁。

- 光學厚度 (optical depth):描述光被散射與吸收的累積程度;靠近地面空氣更濕、更塵,光學厚度更大,夕陽更紅、天空更白。

- 「藍時刻」:太陽剛落下、仍有散射光從高空映下,地景與天空的色溫偏藍,視覺上特別通透。

雲為何是白的?米氏散射與「多頻等效」

雲滴的尺寸(幾微米)與可見光波長相近或更大,主導機制就不再是瑞利,而是米氏散射 (Mie scattering)。米氏散射對不同波長沒有強烈偏好,結果就是全色均勻散射,混在一起呈白色或淺灰。厚雲底部較暗,是因為多重散射後光逃逸困難,亮度耗損。

霧霾、濕度與「蒼白的天」

香港夏季濕潤,空氣中的水汽與細懸浮粒子 (PM2.5, PM10) 增多,米氏散射抬頭。這會把天空的藍「洗淡」,形成奶白或灰藍。科學上會用「氣膠光學厚度」與「安格斯壯指數 (Ångström exponent)」描述粒子尺寸分佈與波長依賴:粒子越大,顏色選擇性越弱,天空越發白。

藍天不是海反射來的;那海為何是藍的?

常見誤解是「海是藍的所以天空藍」。事實上相反:晴天時海面反射部分藍天,讓你覺得海更藍;但天空的藍主要來自大氣分子的瑞利散射,與海無涉。

至於海洋本身,主要機制有兩個:

- 水分子對紅光有微弱吸收,藍綠較容易穿透與散射回來,宏觀上呈藍綠。

- 懸浮物(浮游植物、沉積物)改變散射與吸收,使近岸常呈綠或褐。

其他世界的天空:火星、土衛六與月球

- 火星:天空常呈奶茶色或黃褐色,因為細塵主導米氏散射;但在日落時,火星會出現淡藍的夕陽,這是因為其塵埃對藍光有較強的前向散射,與地球相反,讓靠近太陽的區域泛藍。

- 土衛六(泰坦):厚橙色霧霾,甲烷與複雜有機顆粒造成強烈散射與吸收,整體偏橙。

- 月球:幾乎沒有大氣,缺乏散射,白天也是黑色背景,只有刺目的太陽。

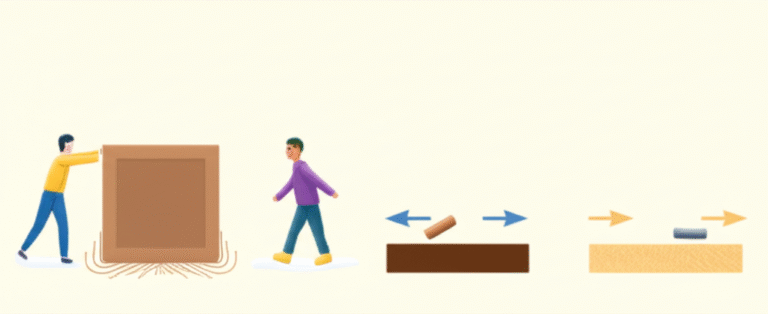

一點點更深入:分子如何把光「散」開

在瑞利散射圖像裡,入射光的電場讓分子內的電荷雲稍微被拉扯,形成瞬時偶極子,這個偶極子再把能量以電磁波形式輻射出去。對遠場觀察者來說,就像光被彈到不同方向。由於這種誘導偶極子輻射的效率與波長呈強烈反比,短波更「有效」地被散射。

若把粒子尺寸 r 與波長 λ 的比值 x = 2πr/λ 作為參數:

- x ≪ 1:瑞利散射,藍光偏好強。

- x ~ 1:米氏散射,顏色偏好弱,常見於霧、雲。

- x ≫ 1:幾何光學主導,產生明顯的反射與折射效果(如彩虹、光暈另當別論)。

| 散射類型 | 典型粒子尺寸 | 對顏色的偏好 | 常見例子 |

|---|---|---|---|

| 瑞利 (Rayleigh) | 分子級 (≈ 0.3 nm) | 強烈偏短波 (∝ 1/λ^4) | 藍色天空 |

| 米氏 (Mie) | 微米級 (水滴、塵) | 偏好弱、常近中性 | 白雲、霧霾、奶白天空 |

為何地平線附近較白、較灰?

當你看向地平線,視線在大氣中穿行的有效路徑更長,累積更多米氏散射與多重散射,藍色被「稀釋」,因此顏色更淡、更灰白。同時,城市近地層的氣膠濃度更高,進一步洗淡藍色。

如何「看見」更藍的天空:實用觀察指南

- 角度:背對太陽約 90 度方向通常最藍、偏振最強。

- 天氣:冷空氣、鋒面過境或雨後,氣膠被清洗,藍色更純;夏季濕熱時較易顯白。

- 高度:登高(如大帽山)能減少近地層霾的影響,藍度提升。

- 工具:偏光鏡能有效加深藍天、減反光,但要注意旋轉方向與太陽相對位置。

在家動手做:牛奶水的「小藍天」

- 準備:一杯清水、少量牛奶、手電筒。

- 做法:在清水中滴入極少量牛奶(讓水中有微小脂肪顆粒),用手電筒從側面照過去。

- 觀察:正對光源看,光呈偏黃紅;從側面看,散射光帶藍感。這是「廷德耳效應 (Tyndall effect)」,與瑞利/米氏散射同一脈絡。

色彩與視覺的最後拼圖:我們如何把散射轉成「天空藍」

眼睛的視錐細胞 (cone cells) 有三類:S(短波)、M(中波)、L(長波)。白天在明所視 (photopic) 模式下,M、L 的權重較高。天空的散射光雖富含短波,但不是單色,它混合了一些綠與紅成分,加上人眼的敏感度曲線,腦部會把這種光譜組合解讀為「天空藍」或「青藍」。攝影上的「白平衡」與「色彩空間」處理,某程度就是把這種人眼‑光譜的匹配轉譯到數碼影像。

一道簡潔的總結:把藍、紅與白串起來

- 藍天:分子主導的瑞利散射對短波更強,藍光被散到各處,尤其是離太陽約 90 度的方向。

- 紅霞:日出日落時路徑拉長,短波一路被耗散掉,抵達你眼前的多為長波紅橙。

- 白雲:大水滴與冰晶尺寸大,米氏散射對各色近乎平均,混出白色或淺灰。

- 蒼白天空:氣膠與水汽多時,米氏散射把藍色洗淡,對比降低。

結語:抬頭看天,是門活生生的物理課

下一次在維多利亞港海旁散步,不妨停下來看看天空的顏色與層次:朝向太陽與背向太陽是否不同藍?地平線是否更白?雲緣是否刺白、雲底微灰?當你感覺到一絲絲規律,就已經在用物理的方式與世界互動。藍色的天空不是自然「指定」的顏色,而是太陽光譜、人眼視覺與地球大氣共同演出的結果;而每一次天氣變化、每一陣海風捲起的水汽,都在繪製你眼前的這片色彩。把這些知識帶在身邊,日常風景會更加豐富,也更耐看。