【電流4】半導體、超導體是甚麼?

我們平日講電路,常聽到一句話:「電壓等於電流乘電阻」,也就是大家熟悉的歐姆定律(V=IR)。這個公式在很多情況下非常好用:只要材料遵守這條關係,計算就簡單、出錯機會少。但現實世界往往比公式更有趣——有些材料並不完全遵守這條定律;有些狀態下,電流的表現甚至完全顛覆直覺。本文把幾個重要概念用生活化的比喻與例子講清楚:何謂「遵守歐姆定律」的導體?半導體中的「洞」是什麼?超導為何可以沒有電阻?更重要的是,這些現象對我們日常生活或科技有什麼影響。

歐姆定律與它的適用範圍

歐姆定律說得很直白:在一段導體上,電壓(V)與電流(I)成正比,比例常數就是電阻(R)。像很多金屬線、電子零件在正常工作條件下,大致上遵守這條關係,我們把這類材料稱為「ohmic 導體」。好處是設計電路、預測行為非常方便。

不過要注意兩點。第一,當環境改變(例如溫度變得很高或很低)時,電阻會改變,導致 V 與 I 的關係偏離直線;第二,有些器件本身就不是線性元件,電流和電壓的關係會隨著電壓或電流的大小改變。換句話說,歐姆定律是一個非常有用的近似,但不是萬能公式。

舉個日常例子:想像你用一條塑膠水管輸送水。水管粗細固定時,水流與水壓大致成正比;但如果水壓太高,管壁會微微膨脹或局部被堵塞,流量就不再和壓差成簡單比例了。電子在導體裡的行為也有類似情況,材料特性或外在條件改變,關係就會變得非線性。

電流的方向:電子流與「正電流」的想像

在中學課本會看到兩種說法:一是電子流方向(由負極向正極移動),二是習慣上稱的「電流方向」或傳統電流(由正極向負極)。這兩者看似矛盾,其實只是參考方向不同——物理上只要方向一致性定義好,公式仍然有效。

有趣的是,在某些材料裡,材料內部的有效帶電載子看起來像是帶正電的「東西」在移動,這剛好與我們直覺中的正向電流相符。半導體就是一個生動例子,下一節會細說為何會有這種「正電荷在移動」的感覺。

半導體裡的「洞」:不是實體,卻能帶電流

把視線從金屬移到半導體,情況變得更微妙。純淨的第四族元素(像矽 Si、鍺 Ge)在常溫下導電性並不強,因為每個原子外圍的電子都緊密配對,沒有許多自由電子可以移動。令這些材料變得導電的妙招,就是「摻雜」——刻意把少量其他族元素混入晶格中。

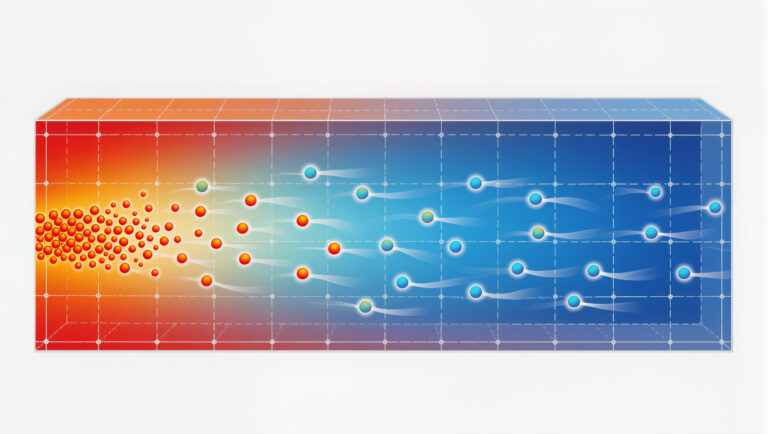

如果把第三族元素(例如硼 Boron)摻進第四族晶格,情況會出現一個「空位」。想像把一個本來應該坐滿人的座位換成少一人的座位,那個空位(我們稱為「洞」)可以被旁邊的人移動填補。電子跳到洞裡,原來電子所在的位置就變成了另一個洞。從宏觀來看,好像有一個帶正電的東西在晶體裡移動——這就是 P 型半導體(P 代表 positive,正)的直觀畫面。

這個「洞」不是實際少了一個粒子形成的新物質,而是一種方便的描述:它代表了欠缺電子的位置。當外加電場作用時,電子會被拉向正端,洞則等價於向相反方向移動的正電載子。換句話說,電子往一邊走,洞好像往另一邊走;對電路的影響看起來像正電荷在流動。

生活類比:想像一排密集排隊的人中間有一個空位。當前面的人向前移一步填空位,原本的人後面就出現新的空位。空位似乎在向後移動,但其實只是人一直往前填。這就是「洞」在半導體中行為的直觀比喻。

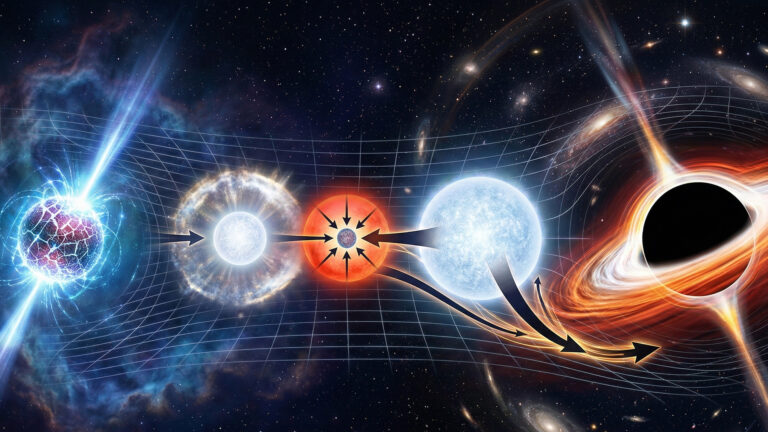

超導:電阻歸零的量子奇蹟

若說半導體是透過微調材料「製造」載子,超導則是讓載子在材料中幾乎無阻礙地流動。超導體在溫度低於某個臨界溫度時會突然出現一個關鍵改變:電阻變為零。這代表電流可以在裡面持續流動而不會損耗能量,想像一個永遠不會漏水的水管系統。

發現超導現象是意外的驚喜,例如水銀在接近絕對零度(大約 4 K)時會變成超導體。4 K 相當於攝氏約 -269°C,這就是使用液態氦冷卻的溫度範圍。因為冷卻到如此低溫成本很高,科學家一直努力尋找臨界溫度更高的材料。近幾十年來發現某些金屬氧化物陶瓷在較高溫度(甚至液氮的溫度約 77 K)下也能超導,大幅降低實際應用的成本門檻。

如果電阻為零,照數學看來 I=V/R 會讓電流變得無限大,這當然不符合物理實際。實際上,當材料成為超導態時,系統的行為和普通導體不同,許多傳統電路公式不再直接套用。超導現象帶來的另一個重要特性是它能維持電流長時間不衰減,這對製造強大而穩定的磁場(例如粒子加速器中的磁鐵)非常重要。

一個著名的理論解釋是 BCS 理論(以 Bardeen、Cooper、Schrieffer 命名),其核心概念稱為 Cooper 對:在極低溫下,兩個電子在晶格的作用下可以成對活動,成對後對外界雜訊的抵抗力變高,使得整體行為像一個凝聚的量子態,能無阻力地通過晶體。然而,是否所有超導現象都能被 BCS 理論解釋,或是否存在其他機制,仍有不少開放問題,這是當代凝態物理的重要研究方向。

超導的應用與想像

超導不是只能放在實驗室裡看的奇觀。雖然一般家庭沒有需要將電線冷卻到液氮或液氦溫度,但在科研與高科技產業中,超導非常實用。例如大型粒子加速器(如 CERN 的加速器)裡的磁鐵常使用超導線圈,因為它們可以產生極強的穩定磁場而不會因為電阻發熱而浪費能源。醫療上的核磁共振成像(MRI)機也常使用超導磁體,讓機器可以維持高強度磁場。

如果未來發現室溫超導(或至少不需要極低溫的超導材料),那將可能徹底改變電力傳輸、磁懸浮交通、量子電腦等多個領域。這也是為何許多科學家不斷投入材料設計與理論研究的原因。

從基礎法則到未解之謎

從歐姆定律的簡單線性關係,到半導體裡那個抽象卻實際存在的「洞」,再到零阻力的超導狀態,電學世界充滿了由簡入繁、由日常延伸到前沿科學的故事。關鍵在於:物理公式是理解世界的強大工具,但要注意它們的適用範圍;材料的微觀結構往往決定宏觀行為;而一些最有趣的現象,往往在極端條件下才會顯現。

如果你習慣用公式解題,記得也多留心背後的物理直觀:為何電子會自由移動?為何摻雜能改變導電性?為何極低溫能讓電阻消失?這些直覺不只幫助理解課堂內容,也能把抽象概念和日常經驗連結起來。最後,超導與半導體的研究仍有大量未解之處——這正是科學最迷人之處:對自然更深的好奇,常常催生出改變世界的新技術。