【磁力3】如何把天然鐵片變成強力磁石?居禮溫度是甚麼?

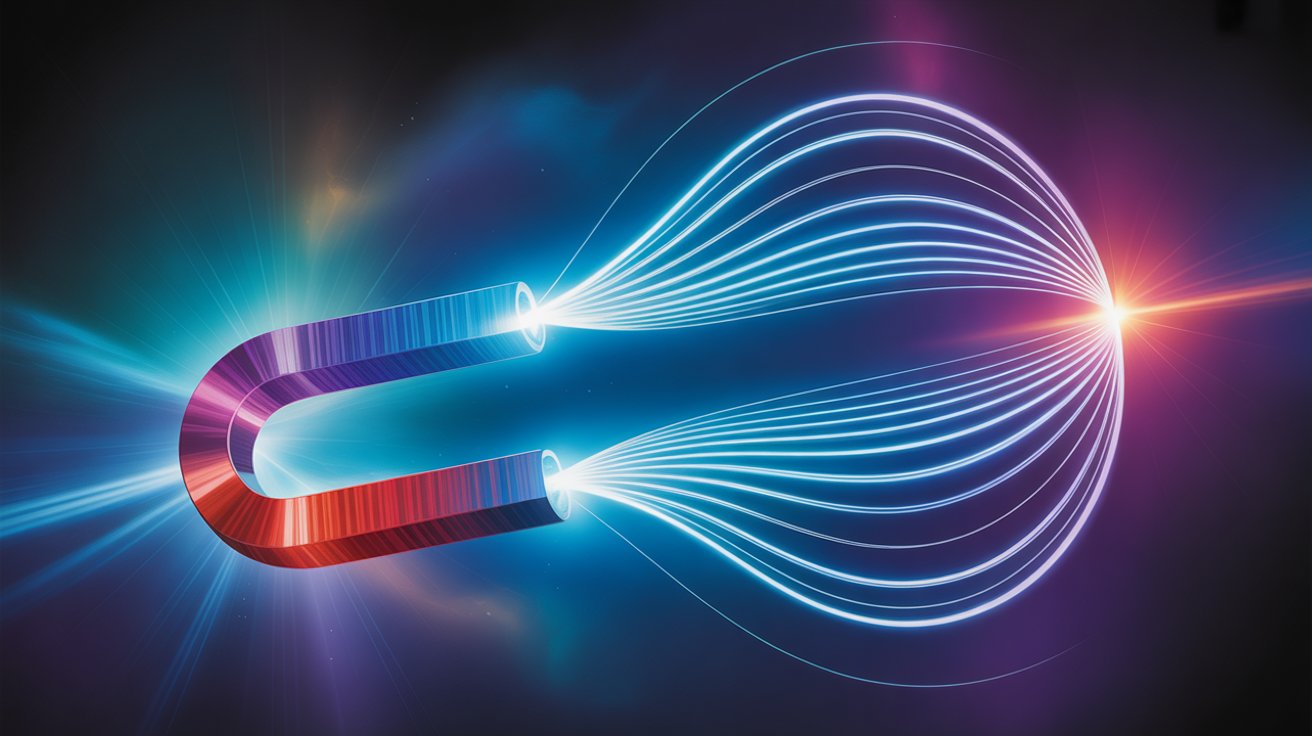

有沒有想過為甚麼有些金屬可以做成磁鐵,而同樣是金屬卻沒有磁性?為甚麼把鐵加熱一下、或用一個強磁場「處理」之後,就可以變成更強的磁石?這些現象其實背後都跟原子內微小的「箭咀」——磁矩的排列有關。本文會用生活化的比喻和幾個重點,幫你把磁性的基本概念和工業上常用的處理方法看清楚。

居禮溫度(Curie Temperature):熱力如何把秩序搞亂

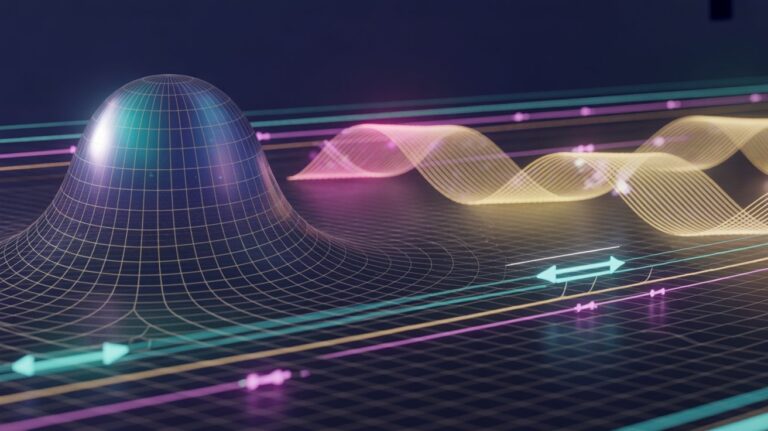

想像一個大家庭裡的成員原本都面向同一邊看電視,形成一個有秩序的隊形;這個隊形就像材料中許多原子磁矩一致指向同一方向,產生整塊材料可見的磁性(鐵磁性)。當我們把房間慢慢加熱,家人開始走動、抖腳、講話,秩序被打破——這個溫度點就是居禮溫度。

在物理上,居禮溫度是指當材料受熱到某個臨界點時,原本互相整齊排列的磁矩會因為熱振動而被打亂,材料從「鐵磁性」變成「順磁性」。變成順磁性之後,即使原子仍存在磁矩,但它們在沒有外力的情況下會亂成一團,整體上看不出磁力。

不同材料的居禮溫度不同:鐵、鈷、鎳,以及含這些元素的氧化物(例如某些鐵鏽或複合氧化物)都有各自的臨界溫度。因此,了解居禮溫度是設計和處理磁性材料的第一步。

把天然磁石變強的基本工序(核心原理)

工業上把天然磁石「加強」的基本做法其實不複雜,核心有三步:

- 把材料加熱到接近或超過它的居禮溫度;

- 在高溫下施加一個很強的外界磁場(可以用另一塊強磁石或電磁鐵);

- 在外界磁場作用下冷卻材料,讓內部的磁矩在冷卻過程中固定成整齊排列。

為甚麼可行?因為當材料加熱超過居禮點,它變成順磁性,原子磁矩變得比較「自由」或容易被外界影響。這時候若施加強磁場,就像把一群因為熱而走動的家人重新集合到某一個方向。當材料冷卻回低於居禮溫度時,這些磁矩就被「凍結」在對齊的狀態,結果是磁性比原來更強、更一致。

外界那股強磁場可以來自強力的永磁體(現實中有時用稀土磁鐵)或電磁鐵。工業上還會配合材料配方(例如加入其他元素、製成合金)、燒結、控制冷卻速度與晶粒方向,來進一步提升最終磁性能,但基本物理原理仍是靠溫度+外加磁場讓磁矩重新排列。

順磁性與逆磁性(paramagnetism 與 diamagnetism):順從與排斥的差別

順磁性像是一群人有點「聽話」。當外界有人朝某個方向喊口號時,多數人會轉向同一邊,但口號一停大家又各自散去。順磁材料的原子在沒有外場時磁矩互相亂指,但只要有外場,它們會傾向跟著外場排列;外場一走,排列就消失。這種行為由一個物理量描述,叫做磁化率(susceptibility),數值高表示更容易被外場吸引排列。

逆磁性(也就是所謂的抗磁性、diamagnetism)則較為微弱且相反:當外界磁場來臨時,材料內會產生小量反向的磁矩,表現為微弱地排斥外場。大多數材料都有微弱的抗磁分量,但它通常很小,只有在沒有順磁或鐵磁成分時才明顯。

磁性的來源:電子自旋與軌道的簡單想像

要知道為何有些元素天生容易磁化(例如鐵、鈷、鎳),需要回到原子層面。每個電子帶電並有「自旋」性質(可以想像為一種微小的旋轉),而電子繞原子核的運動也像一圈圈電流。電荷在動產生磁場,於是電子的自旋與軌道運動就會給原子一個小小的磁矩,就好像一個微型的小磁針。

在某些元素或合金中,這些微小磁針會傾向互相對齊,累積出宏觀可見的磁性(鐵磁性)。而在其他元素中,電子的排列會互相抵消,導致整體無明顯磁性。這裡提醒一點:把電子的運動直接想像成地球繞太陽、公轉自轉的畫面,只是幫助直觀理解;真正的量子世界會更加複雜,很多時候要用量子力學的語言去描述。

日常比喻幫助記憶

- 居禮溫度:像把整個隊伍加熱到大家開始亂跑的溫度,秩序消失。

- 用外加磁場重新排列:像用指揮把人重新排向同一方向,然後把他們固定在位子上。

- 順磁性:像一群人只在指揮面前排整齊;指揮一走又亂。

- 抗磁性:像有人在喊「不要看舞台」,大家自然微微往相反方向移動,效果很弱。

結語:把複雜的磁學變成直覺的工具

從居禮溫度的概念開始,我們可以理解熱如何打亂磁矩排列,進而掌握工業上如何把天然磁石變強:把材料加熱到可以被重新排列的狀態、在外場下重新排列,然後冷卻固定。順磁性和抗磁性則告訴我們材料對外界磁場的不同反應,而電子自旋與軌道運動則是磁性的根源。用這些直觀的比喻去看微觀現象,可以把抽象的概念變成日常可理解的工具;下一次看到磁鐵、電磁鐵或材料處理時,就可以把這些畫面在腦海裡串起來,知道背後其實是溫度、排列與微小電子在發揮作用。