【深造物理】超音波的原理是甚麼?

在日常生活中,我們聽到的是20 Hz到20 kHz的聲音;超過這個上限,人耳就聽不見,這段「超出聽覺」的聲音,我們叫它超音波(ultrasound)。雖然聽不見,但超音波正悄悄地影響你我:醫院裡以它即時「看見」體內器官與血流,工廠靠它檢查鋼材是否有裂縫,甚至用它把塑膠無縫焊在一起。本文將為你拆解超音波的物理原理,帶你看看它在醫學與工業的各種應用,以及背後的工程思維與安全考量。

超音波是什麼?用生活化的物理來理解

聲音本質上是機械波(mechanical wave):媒介中的微小壓縮與稀疏交替傳遞。超音波只是頻率更高的聲波,一般指超過20 kHz;醫學診斷常用1至20 MHz,工業檢測多用0.5至15 MHz,超音波清洗與塑膠焊接多在20至40 kHz。

- 傳播速度(speed of sound):取決於媒介的密度與彈性。例如空氣約343 m/s,水約1480 m/s,人體軟組織約1540 m/s,骨頭可達3000至4000 m/s,鋼材約5900 m/s。

- 波長(wavelength):λ = c / f。以人體軟組織(約1540 m/s)計算,5 MHz的超音波波長約0.3 mm,足以解析血管壁的細節;但頻率愈高,衰減也愈快,穿透力下降。

- 聲阻抗(acoustic impedance, Z = ρc):決定反射比例。兩種媒介的Z差越大,交界面反射越強。空氣與人體的Z差極大,所以做超音波掃描要塗耦合劑(凝膠)去「排除空氣」,讓能量進入身體。

- 回波與時間測距(time-of-flight):發出脈衝,等待回波,根據來回所需時間換算距離,組成影像。這就像拍手在山谷聽回音,只是速度更快、頻率更高。

- 都卜勒效應(Doppler effect):如果反射體(例如紅血球)在移動,回波頻率會因相對速度而偏移,可用來量度血流速度與方向,或工業中管線流體流速。

- 非線性與諧波(harmonic):在高振幅下,波形會變形,產生高次諧波。醫學成像利用「組織諧波成像」(tissue harmonic imaging)提升對比度並減少雜訊(speckle)。

- 空化(cavitation):在液體中,強超音波能引發微泡形成與崩解。這既能清洗微孔,也可能傷害組織,所以醫療上以機械指數(MI, mechanical index)評估風險;工業清洗則利用空化來剝離汙垢。

如何把電信號變成聲波?探頭與陣列的秘密

超音波設備的心臟是探頭(transducer)。最常見是壓電材料(piezoelectric materials),它在電壓作用下會變形,振動時放出聲波;反過來,收到回波也會變形並產生電訊號。近年也出現微機電陣列如電容式微機械超音波換能器(CMUT),利於製作高密度陣列。

- 單晶片 vs 陣列(array):單一元件像手電筒;多元素陣列則像可程式化的舞台燈。透過精準延遲(time delay)與加權(apodization),可把波束聚焦與掃描,稱為波束成形(beamforming)。

- 動態聚焦(dynamic focusing):發射與接收時都可「把焦點拉來拉去」,提升不同深度的解析度,等於把光學鏡頭的對焦動作搬到聲學世界。

- 寬頻匹配與背襯層:為把能量有效送入媒介,探頭面前加匹配層(acoustic matching);背面加背襯(damping)以縮短振鈴,提高時間解析度。

- 超快成像(ultrafast imaging):用平面波或弧形波一次照亮大範圍,再以高速電子學重建,每秒上千幅影像,支援剪切波彈性成像(shear wave elastography)。

- 便攜化:手持式探頭把模擬轉換與部分波束成形搬到手機或平板,讓超音波走進急症室、救護車,甚至偏遠地區。

醫學:從「看」到「治」的超音波

醫學超音波的優勢是即時、安全(非電離輻射 non-ionizing)、便攜且成本較低。它不會像X光那樣改變DNA,因此在婦產、兒科、床邊檢查都非常常見。不過空氣與骨頭會大幅反射或散射超音波,所以肺部與成人腦部(被顱骨遮蔽)是成像限制點。

診斷成像的主角

- B-mode灰階成像:把回波強度轉成亮暗點,組成橫切面。腹部(肝膽腸胃)、甲狀腺、乳房、肌腱、關節等都依賴它。

- M-mode:把單條掃描線的時間序列攤開,觀察心瓣膜運動等周期性動作。

- 都卜勒與彩色血流(Color Doppler):呈現血流方向與速度,評估狹窄、逆流或血栓;頻譜都卜勒(Spectral Doppler)可量度峰值速度與流速分佈。

- 彈性成像(Elastography):硬的組織(如腫瘤或纖維化)傳遞剪切波更快。分為應變成像(strain)與剪切波成像(SWE),幫助肝纖維化分期、乳腺與甲狀腺結節評估。

- 對比劑超音波(CEUS):注射微氣泡(microbubbles)後,微泡在聲場中會非線性振盪,產生強烈諧波,可用低機械指數成像,提升腫瘤灌注與肝臟病灶的顯影。

- 3D/4D:陣列探頭掃出體積資料,四維(含時間)可觀察胎兒動作或心臟瓣膜形變。

臨床情境與例子

- 急症與床邊超音波(POCUS):創傷的FAST檢查找腹腔積液;氣胸、心包填塞、深靜脈血栓快速篩查。

- 心臟超音波(Echo):心肌收縮、瓣膜功能、射血分率,亦可評估先天性心臟病。

- 婦產與小兒:胎兒生長、胎盤位置、先天異常篩查;以最低能量、最短時間完成必要影像,遵循ALARA原則(as low as reasonably achievable)。

- 介入引導:活檢、神經阻滯、中心靜脈置管、引流,都在超音波視野下更安全地進針。

- 肌骨影像:肌腱撕裂、肩袖病變、滑囊炎、神經壓迫,配合動態掃描觀察功能。

治療:不只觀察,還能改變組織

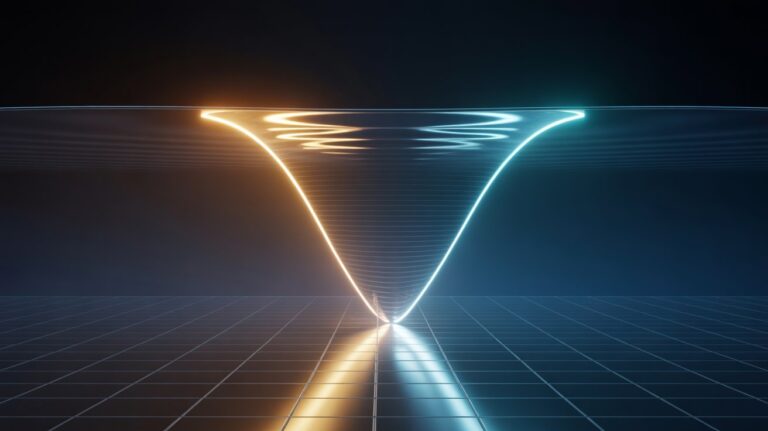

- 高強度聚焦超音波(HIFU):把能量聚焦在體內小焦點,瞬間升溫凝固壞死,治療子宮肌瘤、某些肝腫瘤;搭配MRI溫度監測的MRgFUS還可治療原發性震顫(丘腦破壞術)。

- 體外震波碎石(ESWL):用聲學震波(shock wave)擊碎腎結石。它與連續超音波不同,是高幅度、極陡波前的脈衝,能在硬脆結構上產生張力裂解。

- 物理治療與組織修復:低強度脈衝超音波(LIPUS)曾用於骨折癒合促進;不同疾病證據強度不一,臨床會依指引與個案斟酌。

- 神經調控與藥物傳遞:經顱聚焦超音波(tFUS)以低強度干預神經活動;結合微泡可暫時打開血腦障壁,增加藥物進入腦部的機會,仍在積極研究中。

安全與指標

- 超音波屬非電離輻射,不像X光或CT帶來電離風險。但能量過高仍可能造成加熱與機械效應。

- 設備上會顯示熱指數(TI, thermal index)與機械指數(MI)。臨床遵循ALARA原則,避免不必要的長時間與高輸出掃描;尤其早孕期成像,會以最低足夠畫質完成必要檢查。

- 國際標準與監管(如IEC、FDA)規範診斷超音波的輸出上限與顯示標準,醫療團隊依科別指引採用合適模式與能量。

工業:從無損檢測到製程強化

在工業世界,超音波像是「看穿材料的眼睛」,也像「能量螺絲起子」。它能不破壞工件,就找出內部缺陷;也能把能量聚焦在接縫,完成焊接或促進化學反應。

無損檢測(NDT, nondestructive testing)

- 厚度量測與腐蝕監測:單晶探頭量測回波往返時間,校正材料聲速即可得厚度,廣泛用於油氣管線、船體與儲罐維護。

- 相控陣超音波檢測(PAUT):像醫學波束成形在工業版,動態掃描焊縫,產生截面圖,快速覆蓋大面積並提升檢出率。

- 繞射飛行時間(TOFD):利用缺陷尖端產生的繞射波,精準量測裂紋高度,對尺寸評估特別可靠。

- 導波(guided waves):讓超音波沿管道長距離傳播,遠距離找尋腐蝕或凹陷,適合大範圍初步篩查。

- 聲發射(acoustic emission):在結構承受負載時,裂紋擴展會「叫」,感測器能捉到這些高頻事件,進行結構健康監測。

製程與設備應用

- 超音波清洗:20至40 kHz透過空化把汙垢從微孔震落,眼鏡、精密零件、半導體皆常見。注意:清洗不等於滅菌,醫療器械仍需後續滅菌流程。

- 超音波焊接:塑膠件在振動與接觸壓力下快速升溫熔合;金屬薄件如鋁箔也可超音波金屬焊,應用在電池製造與電子封裝。

- 霧化與噴霧(atomization):把液體化成微霧,用於加濕、藥物吸入器、噴塗與冷卻。

- 流量與液位量測:管道式利用傳播時間差(transit-time)或都卜勒,槽罐液位可用脈衝回波量距。

- 食品加工與聲化學(sonochemistry):超音波可促進乳化、脫氣、加速某些化學反應,協助製作更均勻的醬料或奈米材料;亦可改變結晶過程,影響口感與結構。

- 生物製程:超音波均質化(homogenization)與細胞破裂(cell lysis)用於提取蛋白或核酸;需小心控制能量避免破壞目標分子。

- 微流體與表面聲波(SAW, surface acoustic wave):在芯片上用表面聲波操控微滴與細胞,實現實驗室晶片化(lab-on-a-chip)。

- 距離與存在感測:40 kHz模組常見於機械人避障、停車倒車雷達;工廠自動化用於物料定位。

醫學與工業:頻率、能量與目的的取捨

選擇頻率像調鏡頭的焦距:高頻看得更細但看不遠,低頻看得更深但細節少。能量像快門與ISO:提高能量可增強訊號,但也增加加熱與空化風險,醫療上必須遵守安全指標;工業上則取決於工件與目的(檢測或加工)。

| 面向 | 醫學診斷 | 醫學治療 | 工業檢測 | 工業製程 |

|---|---|---|---|---|

| 典型頻率 | 1-20 MHz (淺表更高) | 數百kHz-數MHz (HIFU) | 0.5-15 MHz | 20-40 kHz(清洗/焊接)、100 kHz-數MHz(霧化/化學) |

| 功率/強度 | 低 (以成像為主) | 高 (組織加熱或機械效應) | 低至中 (回波量測) | 中至高 (需要強空化或摩擦加熱) |

| 主要目標 | 看清結構與血流 | 選擇性破壞或調控 | 找缺陷、量厚度 | 清洗、焊接、混合、霧化 |

| 安全焦點 | TI/MI、ALARA | 焦點控溫、周邊保護 | 耦合穩定、校準 | 防噪音、設備磨損與防護 |

常見影像現象與「陷阱」:認得它們才能讀懂超音波

- 散斑(speckle):由眾多微小散射疊加而成的顆粒狀紋理,既是雜訊也是可用的紋理資訊。

- 後影(acoustic shadow)與後增強(posterior enhancement):強吸收體(如骨或結石)後方變暗;液體吸收少,後方反而變亮,這些是判讀線索。

- 混響與鏡像(reverberation, mirror image):平行強反射面之間的多次反射會生成假影,需以多視角或改變探頭避免誤判。

- 角度與都卜勒失真:血流測速對入射角敏感,角度過大會低估速度;光柵化取樣也會導致混疊(aliasing)。

為何要用凝膠?空氣是超音波的「天敵」

空氣與軟組織聲阻抗差別極大,幾乎全部反射,因此不塗凝膠就像拿手電筒對著鏡子照,光回來了、但看不到裡面。凝膠把空隙填滿,讓能量順利耦合進入身體或材料,這一點在工業檢測同樣關鍵:穩定耦合才能得到可重現的數據。

速度、解析度、穿透力:工程上的三角平衡

- 解析度取決於波長與脈衝寬度:高頻、短脈衝更清晰,但衰減快。

- 穿透力取決於吸收與散射:在軟組織中,吸收係數大致與頻率成接近線性關係,頻率加倍,深部訊號常顯著下降。

- 掃描速度與訊噪比(SNR):更快的成像需要更高的瞬時訊號處理能力與巧妙的平均策略,否則SNR不足會讓影像顆粒化。

城市場景中的超音波例子

- 醫院的超音波室:孕檢、肝臟篩查、心臟超音波幾乎是日常;急症室醫師手持探頭在床邊就能做FAST。

- 基建與工廠維修:管道腐蝕監測、焊縫檢驗,確保水、燃氣與化工設施安全運行。

- 電子與電池製造:超音波焊接鋁箔與極耳(tab)來降低接觸電阻,提升電池性能。

- 商場與停車場:超音波距離感測協助自動門、停車輔助與機械人避障。

新趨勢:AI、微型化與跨界融合

- AI重建與輔助診斷:用深度學習去雜訊、超解析度(super-resolution)、自動測量器官尺寸與血流參數,降低操作者依賴。

- 穿戴與連網:手持探頭連手機,遠距會診變得容易;結合5G讓即時影像傳輸延遲更低。

- 奈米與藥物應用:聲致空化與微泡/奈米泡粒子攜藥,嘗試精準釋放藥物到腫瘤或腦部。

- 跨域聲學:表面聲波在手機中是RF濾波器的關鍵元件,展現聲學在電子與通訊的價值。

小結:看不見的波,成就看得見的改變

超音波的魅力在於它把簡單的物理——壓縮與稀疏的交替——轉化為跨領域的實用技術:在醫學上,它用安全、即時的方式看見體內的結構與血流,甚至能聚焦能量進行非侵入治療;在工業上,它以非破壞的方式檢驗材料品質,並把能量精準地用於清洗、焊接與促進化學過程。理解頻率、波長、聲阻抗與能量這些核心概念,就能讀懂超音波世界的語言。下一次你看到超音波影像,或聽見工廠裡那微不可聞的振動,不妨想起:正是這些看不見的波,讓我們更安全地診斷、更精準地製造,並一步步把科學變成日常生活中可靠的工具。