【深造物理】當牛頓遇上量子:宏觀世界如何長出微觀規則

在香港的日常裡,地鐵準時開到站、叮叮電車慢慢轉彎、手上的港幣硬幣掉到地上會彈幾下再停下來,我們對這些動作的直覺,基本上都由牛頓力學(Newtonian mechanics)建立:力越大,加速越多;沒有力,就筆直地走。可是一旦把視線縮小到手機晶片內的電子或光纖裡的單光子,這些直覺突然失靈:東西可以同時像波又像粒子,量測會改變結果,還出現糾纏(entanglement)這種似乎「超越常識」的關聯。這兩套看似矛盾的描述——牛頓定律與量子力學(quantum mechanics)——究竟如何同時成立?宏觀世界為何「看起來」是牛頓式,微觀世界卻「不得不」量子?本文嘗試帶你從基本概念走到近代研究的前沿,理解兩者的分工、交界與互相呼應。

兩套定律在說什麼?重溫牛頓與量子

牛頓力學的核心是三大定律與經典力(force)的觀念:

- 第一定律:若無外力,物體保持勻速直線運動或靜止。

- 第二定律:F = ma,力等於質量乘以加速度。

- 第三定律:作用與反作用,相互作用成對出現。

在這套框架裡,物體的位置與速度在每一刻都有確定的值,未來軌跡由初始條件與方程式決定,預測是「確定性」(deterministic)的。

量子力學則改變了我們對「狀態」與「量測」的定義:

- 狀態以波函數(wavefunction, ψ)或希爾伯特空間(Hilbert space)中的向量描述,時間演化由薛丁格方程(Schrödinger equation)主導:iħ ∂ψ/∂t = Ĥψ。

- 物理量對應到算符(operator),例如位置 x 與動量 p 不可對易(non-commuting):[x, p] = iħ。

- 不確定性原理(uncertainty principle):Δx·Δp ≥ ħ/2,不能同時把位置與動量測到任意精確。

- 量測遵循玻orn規則(Born rule):結果的機率由 |ψ|² 給出;量測本身會改變系統狀態。

| 面向 | 牛頓力學 | 量子力學 |

|---|---|---|

| 對象尺度 | 宏觀、低速、弱重力 | 微觀(原子、電子、光子),也可延伸到宏觀量子態 |

| 狀態描述 | 確定的位置與速度 | 波函數或密度矩陣(density matrix) |

| 核心方程 | F = ma 或拉格朗日/哈密頓方程 | 薛丁格方程、海森堡方程、路徑積分(path integral) |

| 預測性質 | 確定性(給定初始條件) | 機率性(由 |ψ|² 決定) |

| 量測角色 | 被動;不影響系統(理想化) | 主動;量測即互動,產生投影或退相干(decoherence) |

為什麼兩者都「對」?對應原理與經典極限

關鍵答案是對應原理(correspondence principle):當量子數很大、作用量 S 相對於 ħ 極大(S ≫ ħ),或考慮平均到足夠粗的尺度時,量子力學的預測會趨近經典(牛頓/拉格朗日)結果。幾條技術線索:

- 艾倫費斯特定理(Ehrenfest theorem):量子期望值 ⟨x⟩ 與 ⟨p⟩ 的時間演化滿足經典方程式(在勢能足夠平滑時)。因此大量子波包像是沿著經典軌跡移動。

- WKB 近似:在勢能緩慢變化且作用量遠大於 ħ 的情況,量子相位迅速振盪,機率密度在經典允許區域集中。

- 路徑積分(Feynman path integral):所有可能路徑都貢獻相位;當 S/ħ 很大,非定域的相位彼此相消,最主要貢獻來自使作用量極值的「經典路徑」。

簡單說:量子是底層語言,牛頓是其在大尺度、粗粒化(coarse-graining)之後的有效理論(effective theory)。就好像在港鐵列車上,看整列車的運動不用追蹤每個原子的量子態;平均後的巨觀物理量便符合 F = ma。

衝突究竟在哪裡?確定性、量測與非定域關聯

- 確定性 vs 機率性:牛頓軌跡由初始條件唯一決定;量子則只能給出機率分佈。這不是儀器不夠好,而是理論本身的結構 —— 不可對易算符導致根本的不確定性。

- 量測問題(measurement problem):為何連續的波動方程,遇上量測會產生看似「突跳」?不同詮釋(哥本哈根 Copenhagen、相對狀態/多世界 many-worlds、客觀塌縮 objective collapse、量子貝葉斯 QBism)對此有不同回答,但在可檢驗的範圍內,都回到相同的統計預測。

- 量子糾纏與貝爾不等式(Bell inequalities):實驗反覆證實自然界存在非古典關聯(non-classical correlations)。然而,這不允許超光速傳訊(no-signalling),因此不違反狹義相對論(special relativity)。

量子如何變經典?退相干的機制

我們不會見到在彌敦道上「同時左轉又右轉」的電車,是因為宏觀物體與環境的耦合極強。退相干(decoherence)描述量子系統與環境(空氣分子、光、振動、熱浴)互動後,相位關係迅速散失,疊加(superposition)在可觀測層面上消失,留下近似於經典的「指標態」(pointer states)。

- 數量級印象:一粒塵埃在室溫空氣中,其位置疊加的相干長度可在極短時間(遠短於微秒)內被環境破壞。

- 數學語言:系統的密度矩陣 ρ 與環境耦合後,非對角元(描述相干性)在環境基底下呈指數衰減;動力學由完全正定蹤跡保持(CPTP)映射或林德布拉德主方程(Lindblad master equation)描述。

- 物理解釋:退相干不等於「波函數塌縮」,而是使疊加成分無法再互相干涉;對觀測者而言,好像系統隨機「選」了一個經典結果。

於是,宏觀世界的牛頓式穩定、確定軌跡,並不是量子被推翻,而是量子與環境互動後的平均與湮滅相干的結果。

牛頓哪裡不夠用?相對論與極端條件

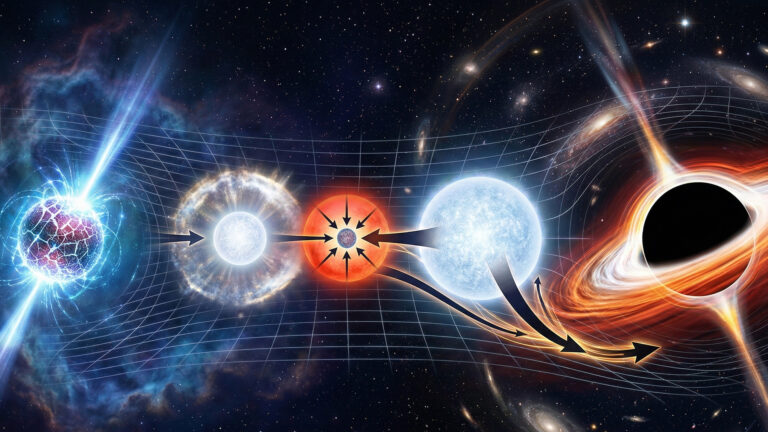

雖然本文聚焦量子與牛頓,但也要放進相對論的拼圖:

- 高速情況:當速度接近光速(如高能粒子加速器),需要狹義相對論修正,經典版為相對論力學(relativistic mechanics),量子版則是量子場論(quantum field theory)。

- 強重力與天文尺度:行星運行多數情況牛頓已非常準確,但如水星近日點進動、GPS 校時、黑洞與引力波,需一般相對論(general relativity)。這些與量子不矛盾,而是不同有效理論在各自領域的適用。

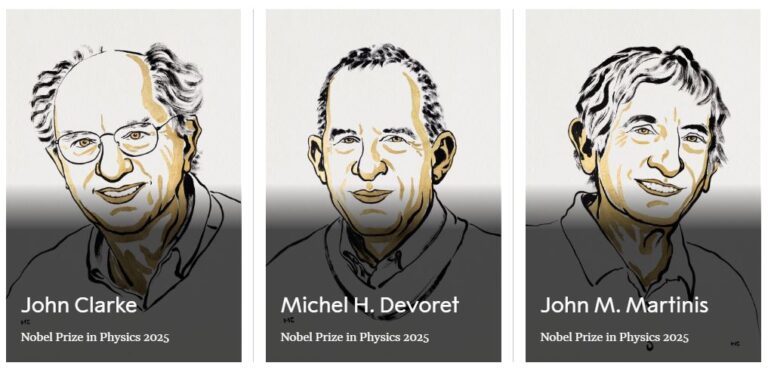

宏觀也能量子?從超導到干涉環

量子不只屬於原子大小的世界,在精心隔離與低溫控制下,宏觀物體也顯露量子性:

- 超導(superconductivity):大量電子形成庫柏對(Cooper pairs)凝聚成單一量子態,表現零電阻與磁通量量子化。

- 超流(superfluidity):如液氦-4 的無黏滯流動與量子渦旋。

- 玻色-愛因斯坦凝聚(BEC):稀薄原子氣在奈開爾文溫度下佔據同一基態,展現巨觀相干。

- 超導量子干涉器(SQUID):磁通干涉直接揭示量子相位在宏觀尺度的作用。

- 大型干涉儀的量子控制:例如利用擠壓光(squeezed light)降低量測噪聲,增強引力波偵測靈敏度。

這些例子提醒我們:「宏觀=經典」並非鐵律,關鍵在於相干性能否維持。

日常尺度:什麼時候量子效應重要?

判斷量子是否重要,一個簡便指標是德布羅意波長(de Broglie wavelength):λ = h/p(h 是普朗克常數,p 是動量)。

- 硬幣跌落:一枚 5 克硬幣以 1 m/s 移動,λ 約為 10⁻³⁴ 米等級,遠小於任何實際觀測尺度,干涉不可能被看見。

- 電子在晶片:能量為數電子伏特(eV)的電子,其 λ 在奈米等級,與晶格間距可比,故出現量子穿隧(tunneling)、能帶(band)等現象,直接影響半導體設計。

- 冷原子:在超低溫,原子動量小,λ 變長,干涉與相干性就容易被觀察與利用。

從統計到經典:溫度、混沌與粗粒化

溫度(temperature)是宏觀系統中大量微觀自由度的統計描述。當自由度極多,微觀量子細節在平均下被「洗平」,只留下穩定的宏觀方程(例如流體力學 Navier–Stokes)。此外,經典混沌(classical chaos)會放大初始條件不確定性,使我們在實務上只能做統計預測,但這與量子機率不同:混沌是對確定性方程的靈敏依賴,量子機率則來自不可對易的測量結構。

連接兩端的一些工具:

- 維格納函數(Wigner function):像「準機率」的相空間分佈,量子與經典之間的橋樑。

- 馮紐曼方程(von Neumann equation)與李維爾方程(Liouville equation):分別描述量子與經典分佈的時間演化;在 ħ → 0 與合適近似下,前者趨向後者。

- 有效場論(effective field theory)與重整化(renormalization):告訴我們如何在不同能量/長度尺度整合掉高頻細節,得到低能有效描述。

量測到底是什麼:從投影到 POVM

在實驗室,量測不是抽象的「看一看」,而是具體的相互作用。現代量子資訊的語言用正算符值測量(POVM, positive operator-valued measure)與量子通道(quantum channel)描述量測與雜訊。任何實際儀器都會引入有限解析度與環境耦合,這些都能以密度矩陣與主方程一致地建模。這個觀點把「觀察者」還原為「另一個量子系統」,避免神秘化,並與退相干相輔相成。

常見誤解

- 「量子就是混亂和隨機」:量子態的時間演化其實是完全可逆、線性的(由薛丁格方程決定);機率出現在量測與與環境互動後的統計描述。

- 「不確定性是因為儀器不夠準」:不是。它源自算符不對易,是自然的根本限制。

- 「糾纏能超光速傳訊」:不行。雖然存在強於任何經典模型的關聯,但單方操作無法改變對方的在地統計分佈。

- 「宏觀就一定是經典」:在良好隔離與控制下,宏觀裝置也能呈現量子干涉或量子相干。

實例故事:雙縫、光電效應與史登–蓋拉赫

- 雙縫實驗(double-slit):單一電子逐個射出,長時間累積出干涉條紋,顯示波動性;若嘗試量測「走哪條縫」,條紋消失 —— 典型的量測影響干涉例子。

- 光電效應(photoelectric effect):光以量子化能量 hν 與電子作用,解釋了輸出電子的臨界頻率現象,揭開光的粒子性。

- 史登–蓋拉赫(Stern–Gerlach):銀原子在非均勻磁場中分裂成兩束,揭示自旋(spin)的量子二值性與投影量測的本質。

牛頓觀點下的「力」在量子哪裡?

量子框架裡,常以哈密頓量(Hamiltonian, Ĥ)取代「力」作為基本量。力對應到勢能梯度,在海森堡表象(Heisenberg picture)中,算符的時間演化給出期望值的變化率,與經典對應。對於散射與微觀相互作用,量子場論(quantum field theory, QFT)進一步把「力」視為場的激發交換(例如電磁相互作用由光子媒介)。這種語言在高能物理與凝態中都非常成功。

在日常中找出量子與牛頓的邊界

- 交通與工程:道路設計、橋樑、電車轉彎,全靠牛頓力學與材料力學。這些系統的作用量與自由度巨大,退相干極快,量子效應不在可見層面。

- 電子與通訊:你的手機、光纖網絡與 LED 霓虹燈背後,是半導體能帶、量子躍遷與光子的工程。工程師以量子準則設計,最終產品在使用上卻展現穩定的「經典」行為。

- 醫療影像:MRI(核磁共振)利用自旋量子態;PET 依賴正電子湮滅光子。量子現象在裝置核心,病人看到的是清晰的影像。

從原理到應用:為何學會「兩套語言」很重要

- 跨尺度設計:奈米材料、量子點、超導量子位元(qubit)到宏觀封裝與散熱,必須在量子與經典的邊界來回切換。

- 誤差與雜訊:量子計算的退相干時間、錯誤更正碼(quantum error correction)與經典控制電子學要同時考量。

- 新材料與感測:拓樸材料(topological matter)與量子感測器(quantum sensors)把量子相位當作資源,用於超高靈敏度量測。

邊界在哪裡?現代實驗的追問

兩個關鍵方向正持續推進:

- 巨觀疊加測試:把更大、更重的物體(如奈米機械振盪器、大分子)冷卻到接近基態,嘗試建立與觀察疊加與干涉,測量退相干率,檢驗是否存在客觀塌縮模型。

- 量子與重力:在弱重力下的量子干涉(如冷原子重力梯度量測),以及探索量子場與彎曲時空的耦合。長遠目標是量子引力理論,但目前應用上仍以一般相對論與量子場論在各自有效範圍內合作。

快速總結:一張路線圖

- 微觀本質:量子力學給出根本規則,含疊加、糾纏與機率量測。

- 走向宏觀:在 S ≫ ħ 與強環境耦合下,退相干與粗粒化使世界呈現牛頓式穩定與確定。

- 兩者關係:不是誰推翻誰,而是「底層與有效」的關係;在各自範圍內都極準確,且透過對應原理無縫銜接。

結語:在兩種直覺之間建立橋樑

牛頓定律教我們如何掌握街頭巷尾的力與動,量子力學則揭示世界最底層的機率與相干。當你用八達通「嘟」的一聲過閘,卡片裡的晶片依賴量子準則工作;而你走過閘口,身體的運動卻由牛頓規則主導。兩種語言並存,互補成全。理解這條從微觀到宏觀的橋樑,不只是滿足好奇心,更是今日科技的核心能力:從量子計算到高靈敏感測,從新材料到醫療影像,無不在這條橋上來回奔走。下一次當你看著港島天際線的霓虹與玻璃反光,不妨想一想:光子的量子相位在納米尺度上舞動,最終在你的視覺皮層匯成穩定的城市輪廓——這,正是牛頓與量子共同編織的世界。