【深造物理】磁浮列車如何「浮」與「飛」

在香港大家對「鐵路」並不陌生:每天搭地鐵通勤,已是生活的一部分。想像一下,若列車不用車輪與鋼軌接觸,幾乎沒有機械摩擦,只靠磁力懸浮與推進,速度比高鐵更快、震動更小、維護更易——這就是磁浮列車(Maglev, magnetic levitation)。這篇文章會帶你由物理原理出發,一步步拆解磁浮列車「浮起來」與「跑起來」的科學與工程。

為何要讓列車「浮」起?先談摩擦與速度

傳統列車靠車輪壓在鋼軌上前進。這個接觸雖然是「滾動」而非「滑動」,摩擦小得多,但當速度提升,問題會逐步放大:

- 機械磨耗:車輪與鋼軌長期接觸需要打磨、校正與更換,維護成本高。

- 震動與噪音:高速度下的不平整會放大成震動與尖銳噪音。

- 安全裕度:在彎道、坡度與制動距離上受限。

把列車「浮」起來,等於把最麻煩的接觸摩擦移除,剩下主要是空氣阻力與電磁系統的損耗。這讓列車在時速四、五百公里甚至更高的區間運行更具可行性與舒適性。

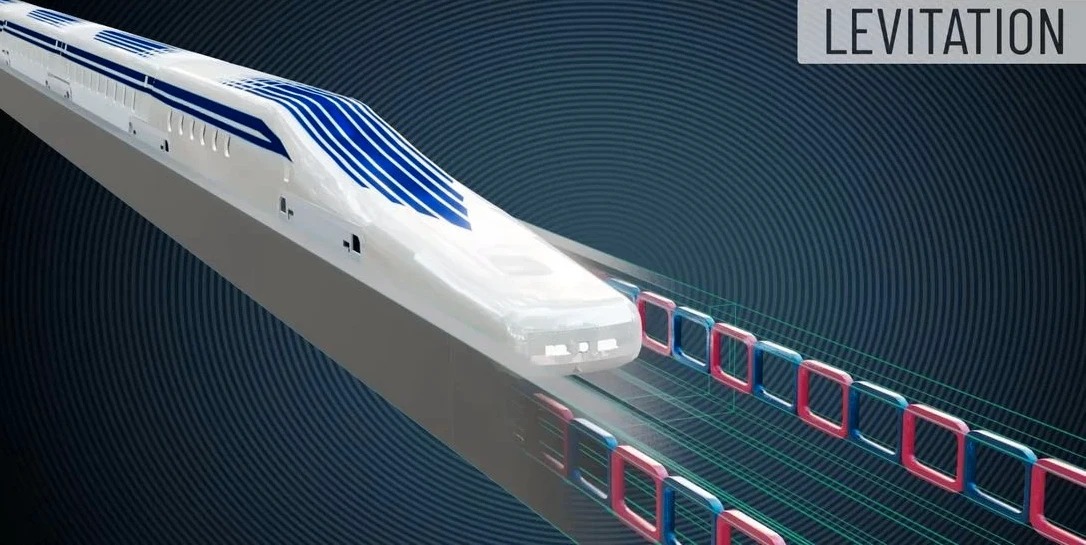

兩大懸浮路線:EMS 與 EDS

磁浮的核心在「懸浮」(Levitation)。主流技術可以分為兩大類:

- 電磁吸引懸浮(EMS, Electromagnetic Suspension):車上有電磁鐵,吸住下方或側面的鐵性軌道,靠閉環控制把懸浮間隙維持在幾毫米。

- 電動動力懸浮(EDS, Electrodynamic Suspension):車上裝置超導或強磁永磁體,列車移動時在導體軌道中誘發渦電流,依楞次定律產生排斥力,把列車頂起來,通常間隙可達數厘米。

| 特性 | EMS | EDS | Inductrack(被動EDS變種) |

|---|---|---|---|

| 懸浮力來源 | 電磁鐵吸引鐵軌 | 移動誘發渦電流的排斥力 | 哈爾巴赫陣列(Halbach array)永磁體與短路線圈耦合 |

| 穩定性 | 天生不穩定,需高速控制 | 速度達一定值後自穩定 | 隨速度增穩定,低速需輪 |

| 懸浮間隙 | 約 8–10 mm | 約 50–100 mm | 類似EDS |

| 低速/靜止懸浮 | 可(靠主動控制) | 不可(需起步輪) | 不可(需起步輪) |

| 能耗特徵 | 控制用電、磁鐵銅耗 | 誘導損耗與(若用超導)冷卻負擔 | 軌道線圈損耗,列車端用電較少 |

為甚麼 EMS 需要控制?因為靜態磁場無法提供穩定的三維懸浮,這是經典電磁學的基本結論(Earnshaw’s theorem)。EMS把磁力當作「吸引彈簧」,但這個彈簧的「彈性常數」會隨間隙變化而導致不穩定,必須用高速感測器與控制器動態調整線圈電流,維持固定間隙。而 EDS 靠運動時的渦電流與楞次定律產生「動態穩定」,速度愈高,斥力與穩定性愈足,但靜止時沒有懸浮力。

推進靠的是「直線馬達」,不是車輪

磁浮不只要「浮」,還要「走」。普遍採用的是直線馬達(Linear Motor),把傳統旋轉馬達攤平成一條:

- 直線同步馬達(LSM, Linear Synchronous Motor):軌道上鋪設三相線圈產生「行進中的磁場波」,列車上裝有磁體(電磁或超導/永磁),像被電磁波「拉著走」。速度由電源頻率與磁極距決定,近似公式:v = 2 f τ,其中 f 為頻率,τ 為半極距。例如 τ = 0.1 m、f = 100 Hz,則 v ≈ 20 m/s(約 72 km/h)。

- 直線感應馬達(LIM, Linear Induction Motor):像把電風扇的感應馬達攤平,靠感應電流與磁場交互作用推動。結構較簡、可減少軌道上主動設備,但端部效應會拉低效率與推力密度。

多數長距離高速磁浮選擇 LSM,因其效率高、可精準同步控制;短距離機場線或城市線有時採 LIM,施工與成本較易控制。無論哪種,制動可用再生制動(Regenerative braking)把動能回饋電網,搭配渦電流機械制動作為冗餘。

愈快愈穩:動態穩定的直觀理解

用日常例子理解 EDS:把一塊強磁鐵快速掠過鋁板,鋁板會對抗變化的磁場而在內部產生渦電流,這些電流創造出磁場,抵抗磁鐵靠近——結果就是「斥開」。列車移動愈快,磁通變化愈快,斥力與阻尼愈大,懸浮與導向(左右穩定)就愈穩。EMS 的世界裡,穩定則來自控制——以毫米級的間隙,感測器每毫秒甚至更快地量度,控制器即時調整電流,把列車像「抓在磁性彈簧中央」。

哈爾巴赫陣列與 Inductrack:被動也能很聰明

Inductrack 是一種被動 EDS:列車底部佈置哈爾巴赫陣列(Halbach array)的永磁體,這是一種巧妙的磁體排列,把磁通集中到一側,等於同樣重量產生更強有效場;軌道則鋪設短路線圈或導體網格。列車掠過時激發局部渦電流,產生升力與導向力。好處是列車不必帶動力供應就能有懸浮力,壞處是低速懸浮力弱、軌道電阻會把能量轉成熱,且為達足夠升力需要大量高品質永磁體。

能耗與阻力:空氣主宰高速世界

一般人以為磁浮沒有摩擦就「幾乎不耗能」,其實高速下最大的敵人是空氣。阻力公式簡化為 F_drag = 0.5 ρ C_d A v^2(空氣密度ρ、形狀阻力係數C_d、迎風面積A、速度v)。例如設 C_d A ≈ 6 m^2、ρ ≈ 1.2 kg/m^3、v = 139 m/s(約 500 km/h),則 F_drag 約 70 kN,功率 P = F v 約 10 MW。實際列車還有推進與懸浮損耗,整列功率需求可達十多到二十多 MW。這說明:

- 速度每提升一點,空氣阻力與所需功率上升得更快(功率約隨 v^3 增長)。

- 能源效率(每人公里耗電)取決於載客率與空氣動力設計;典型高速磁浮可落在數十 Wh/人公里,與高速鐵路相當或略低。

其他損耗還包括:EMS 線圈銅損與鐵損、EDS 軌道渦電流熱損、LSM 的電力電子與導線損耗、若用超導還要計算低溫制冷的功率。但在 300–500 km/h 區間,空氣動力學是第一要務,這也是為何車頭像子彈般流線、隧道設計要處理微壓波與風口。

控制與安全:毫米級間隙的「跳芭蕾」

EMS 的懸浮間隙常在 8–10 mm,以這種尺度高速奔馳,需要:

- 間隙感測(Gap sensor):通常用電感/電容或光學方式,即時回報。

- 冗餘控制器與電源:多通道架構,任何單點故障不致失去懸浮。

- 應急輪與電池:掉電時平穩降落到小輪,靠慣性滑行或低速行駛至安全點。

EDS 系統則配備起落架(Landing gear)應付低速階段;超導磁體採用低溫絕熱結構與被動保護機制,避免猝熄(Quench)帶來的突然升阻或熱衝擊。兩者共同的安全策略是多層次:列控、通訊、軌旁檢測、風與地震監測、分段供電保護、逃生走道與疏散程序。

軌道與轉轍:把直線馬達鋪在地上的學問

磁浮軌道常見為預製混凝土梁或鋼結構,幾何精度極高,因為懸浮間隙小、導向敏感。轉轍(Switch)在磁浮上更複雜:

- 機械轉轍:整段軌梁側移或旋轉,像把「磁性軌道」換到另一條線上,日本超導磁浮採此法,可靠但機構龐大。

- 電磁轉轍:在某些設計上,透過改變線圈通電相位/頻率,創造導向力把列車引向分岔;適用於特定拓撲與速度範圍。

在地震與颱風多發地區,還需加入隔震、伸縮、側風屏障與風速監控;跨海橋段與隧道口要處理風切變與微壓波,這些都反映在土建與機電成本上。

電磁暴露與健康:和 MRI 不是一個量級

有人擔心「磁場會不會對身體不好?」磁浮車廂內的磁場強度一般遠低於醫療 MRI(1–3 特斯拉),通常處於微特斯拉到數十微特斯拉到百微特斯拉級別,接近或略高於地磁場(約 50 μT)。國際非游離輻射防護委員會(ICNIRP)的公眾暴露指南對這種低頻磁場有明確限值,商用磁浮系統通常設計在安全範圍內,且對裝有心律調節器的乘客設有指引與屏蔽措施。軌旁的磁場會比較強,但亦設有安全距離與屏障。

與高鐵的比較:什麼場景最適合磁浮?

- 速度區間:磁浮在 400–600 km/h 表現突出;300 km/h 以下,傳統高鐵性價比很高。

- 維護與舒適:無輪軌接觸,磨耗與震動低,曲線可更平順,乘坐體驗佳。

- 土建與成本:磁浮軌道需高精度且含大量線圈/導體,初建成本普遍較高,但長期維護可較省。

- 典型應用:機場快線(追求加速快、車次密、噪音低)、中短途城際(200–600 公里)。更長距離則航空更具優勢。

全球案例包括上海機場線(EMS,商業營運約 430 km/h)與日本中央新幹線(EDS 超導磁浮,測試曾達 603 km/h)。不同國家因地制宜,在土地、地形、能源結構與預算中找平衡。

物理延伸:從量子釘扎到實用工程的距離

網上常見「量子懸浮」演示:把高溫超導體冷到液氮溫度,放在磁軌上會「鎖定」在半空,這是第二類超導的磁通釘扎(Flux pinning)。雖然視覺震撼,但要把它搬到全尺寸列車,需面對:

- 冷卻系統的重量與能耗

- 軌道全程的磁場品質與均勻度

- 動態載荷與熱循環下的材料可靠性

因此商用磁浮多採成熟的 EMS 或以冷卻負擔可控的超導 EDS,並非直接使用「量子鎖定」方案。

用生活小實驗感受磁浮的核心

- 磁鐵滑過鋁片:拿一塊強磁鐵沿著厚鋁片邊緣滑落,會明顯變慢,這就是渦電流產生的「電磁阻尼」。

- 銅管落磁鐵:小磁鐵掉進銅管會慢慢落下,因誘發電流產生反向磁場抵銷重力一部分。

- 冰箱磁貼實驗:把磁貼堆疊形成更強的表面場,靠近金屬片時感受吸力如何快速增強,這呼應 EMS 中間隙微小導致力變化敏感。

常見誤解澄清

- 「磁浮全靠排斥」:不一定,EMS 是吸引,EDS 才是排斥為主。

- 「沒有摩擦等於幾乎不耗能」:高速主要耗能在空氣阻力與電磁損耗,功率需求不低。

- 「磁場會很危險」:車廂內磁場通常遠低於醫療設備等級,設計遵循國際安全標準。

- 「轉彎隨便轉」:磁浮仍受側向加速度限制,需要大半徑彎道與適當超高(軌道傾角)。

如果香港未來引入磁浮,會遇到什麼問題?

香港地狹人稠、地形起伏、隧道與高架並存,若考慮磁浮作為機場快線升級或城際銜接,需要評估:

- 走廊選擇:長直走廊才能發揮高速優勢,避免過多急彎。

- 風與天氣:颱風側風載入與鹽霧環境對外露設備的影響。

- 土建與擾民:高精度梁體製造與架設、施工噪音與時段管理。

- 電力基礎:高功率變流站、分段供電與再生能量吸收能力。

同時,跨境區域(如大灣區)若要形成高速走廊,制度與技術協同(行車控制、通訊、救援)也是關鍵。

把物理串起來:一條清晰的邏輯線

- 為何要浮:減少接觸摩擦,釋放高速潛力。

- 怎樣浮:EMS 用主動控制的吸引、EDS 用運動誘發的排斥,Inductrack 用永磁與線圈耦合。

- 怎樣走:直線馬達製造旅行中的磁場波,速度由電源頻率與極距決定;再生制動回收能量。

- 怎樣穩:EMS 用感測與控制克服先天不穩,EDS 隨速度提升而自穩。

- 成本與適用性:高速有優勢,低速與彎多環境則未必。

結語:把看不見的磁力,變成可依靠的交通

磁浮列車把教科書裡的電磁學,變成了可乘坐、可依賴的交通工具:一邊是納秒級的電力電子、毫米級的懸浮控制、米級的土建精度;另一邊是我們熟悉的速度、準點、舒適與安全。當你下次聽到「磁浮」時,不妨想起這條「看不見的鐵路」:它不是魔法,而是電流、磁場與控制工程的合奏。科學的美,在於讓抽象的物理量化、工程化,最後變成人人都能享受的日常。