【深造物理】溫室效應如何打亂地球的能量收支?

在香港的夏天,大家對「熱」的感覺很直接:太陽一出,窗邊就焗,開冷氣像把室內的熱丟到室外;到了夜晚,城市依然散不完白天吸收的熱。其實,地球也在做一件類似的事:吸收太陽光、把多餘的能量以紅外線向宇宙輻射。當「吸收」與「放出」差不多相等,全球平均氣溫就穩定。溫室效應改變的,是這個能量收支的關係與交換位置,結果讓地表變暖、海洋儲熱、氣候系統慢慢調整。要理解全球暖化,最核心的是搞清楚:地球的能量平衡如何被「重新排程」。

地球的能量收支:一份宇宙級的收支表

太陽送到地球外圍的平均功率密度(太陽常數, solar constant)約為 1361 W/m²。但地球是圓的,陽光只照到半個球面,換算到整個球體表面平均後,再扣掉反射回太空的部分(地球反照率, albedo,約 0.29),最後地球平均吸收到的太陽能大約是:

- 入射短波平均:≈ 340 W/m²(=1361÷4)

- 反射回太空:≈ 100 W/m²(由雲、冰雪、明亮地表反射)

- 淨吸收:≈ 240 W/m²(由地表與大氣共同吸收)

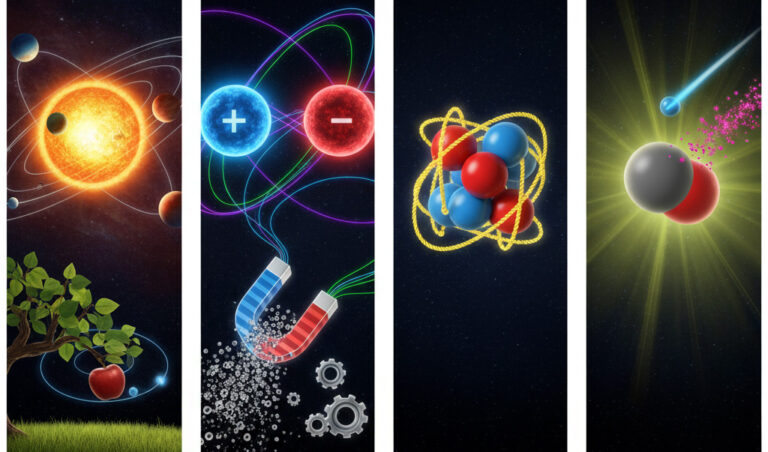

在長期平均下,地球向外放出的大氣頂部長波輻射(outgoing longwave radiation, OLR)也需要約 240 W/m²,才算平衡。把 240 W/m²套入史提芬–波茲曼定律(Stefan–Boltzmann law,輻射功率 ∝ 溫度⁴),對應的有效輻射溫度約 255 K(-18°C)。但我們量到的地表年平均氣溫是約 288 K(15°C)。這 33°C 的差異,就是天然溫室效應的功勞:大氣對紅外線「半透明」,讓地表更暖,生命得以繁衍。

若沒有溫室效應,地球會是怎樣?

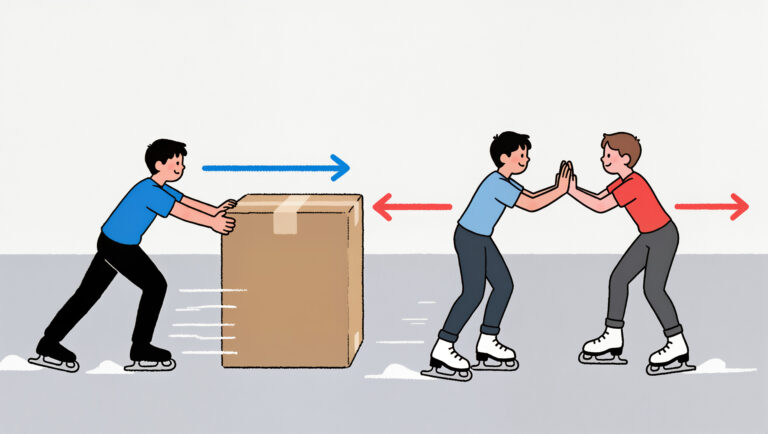

想像一個沒有吸收紅外線的大氣,地表直接把熱輻射到太空,平衡溫度只剩 -18°C。真正的大氣含有水蒸氣、二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、一氧化二氮(N₂O)、臭氧(O₃)等能「吸紅外」的分子,它們會把地表向上發出的紅外線在某些波段吸收,然後在各方向再輻射一次。結果是:由太空看下來,「真正」把熱輻射到宇宙的大氣層高度比地面高得多,而高空更冷,冷的物體輻射效率低,短時間內 OLR 變小、能量偏不平衡。系統要恢復平衡,唯有讓地表和低層大氣升溫,直到來自太陽的 240 W/m²和向外的 OLR 再次匹配。

這就是溫室效應的物理核心:不是把熱「困在一個玻璃房」裡,而是把有效的「出熱窗口」往更高、更冷的高度移動,降低了即時散熱效率,迫使地表升溫來補償。

短波與長波:大氣的選擇性「門禁」

- 短波(sunlight, 0.3–4 μm):大部分穿過大氣,到達地表;雲與氣膠會反射一部分。

- 長波(thermal infrared, 4–100 μm):地表與低層大氣放出;溫室氣體在特定波段吸收並再輻射。

地球大氣有一段相對透明的「大氣窗」(8–12 μm),讓部分熱能直接逃到太空;雲(尤其是高而薄的卷雲)與某些氣體會「拉上窗簾」,增加保溫。二氧化碳的招牌波段在 15 μm 附近,水蒸氣在多個寬廣波段吸收,甲烷在 7.7 μm 周邊顯著。一個常見誤解是「CO₂吸收早就飽和了」。其實,雖然譜線中心在近地面已很強,但壓力展寬(pressure broadening)會讓譜線翼隨濃度上升而變厚,加上「有效出射高度」繼續抬升到更冷的層結,因此輻射強迫仍會增加。對 CO₂ 而言,輻射強迫的經典近似是 ΔF ≈ 5.35 × ln(C/C₀)(單位 W/m²),把濃度翻倍就得到約 3.7 W/m² 的額外保溫。

主要溫室氣體一覽

| 氣體 | 主要紅外吸收 | 典型壽命 | 來源 | 備註 |

|---|---|---|---|---|

| 水蒸氣(H₂O) | 多個寬廣帶 | 天至週 | 蒸發、蒸散 | 快速調節,屬回饋而非主要人為強迫 |

| 二氧化碳(CO₂) | 15 μm 帶 | 部分留存數百年至千年 | 化石燃料、土地利用 | 「控制旋鈕」:決定大尺度背景溫度 |

| 甲烷(CH₄) | 7–8 μm | 約 12 年 | 畜牧、濕地、化石燃料 | 強但較短命,氧化生成 CO₂ 與 H₂O |

| 一氧化二氮(N₂O) | 中紅外 | 約 120 年 | 農業施肥、工業 | 同時影響臭氧層 |

| 臭氧(O₃) | 9–10 μm | 時至週 | 光化學反應 | 平流層 O₃ 吸收紫外線、複雜效應 |

「溫室」比喻的正確打開方式

真實的玻璃溫室主要是抑制對流與風,減少空氣帶走熱量;大氣溫室效應則是改變輻射的吸收與發射,屬於「光譜選擇性」現象。兩者都會讓近地表變暖,但機制不同。理解這點很重要,因為大氣不是用一塊「透明蓋」把熱封死,而是調整了宇宙能量進出地球的路徑與效率。

輻射強迫與回饋:為何不止 1+1=2

輻射強迫(radiative forcing)是指在大氣上邊界或對流層頂部,因某個擾動(如 CO₂ 增加)而引致的淨輻射變化(W/m²),在其他條件尚未調整時量度。CO₂ 翻倍帶來約 +3.7 W/m² 的強迫,但最終升溫不是只靠這 3.7 W/m²:

- 普朗克回饋(Planck feedback):地表一升溫就自發多輻射,屬強烈負回饋,穩定系統。

- 水汽回饋:暖空氣容得下更多水汽,近似每升 1°C,飽和水汽壓增約 7%(克勞修斯–克拉貝龍關係, Clausius–Clapeyron),水汽增多加強保溫,正回饋。

- 直減率(lapse rate)回饋:升溫後熱帶高空較地面更暖,減少垂直溫差,方便向外放熱,屬負回饋,部分抵消水汽回饋。

- 冰雪–反照率回饋:冰雪融化、地表變暗,反照率下降,多吸太陽能,是正回饋。

- 雲回饋:低雲多反射、少保溫;高薄雲保溫強。總體回饋多研究顯示偏正,但幅度不確定。

綜合回饋後,「平衡氣候敏感度」(equilibrium climate sensitivity, ECS)多數研究落在約 2–4.5°C(CO₂ 翻倍相對工業化前),中位數接近 3°C。這是整個能量平衡被調整到新穩態的結果。

為何升溫不是即時:海洋的巨大熱容

即使輻射強迫已上來,地表溫度不會馬上到新平衡,因為海洋像一個巨型「熱銀行」,把多餘能量吸入與混合。這令地球目前處於「能量不平衡」狀態:吸收的比放出的多。衛星(如 CERES)估算,近年的全球平均能量不平衡約每平方米 +0.5 至 +1 W/m²,絕大部分進入海洋深處,少部分讓陸地、冰雪與大氣升溫,並推升海平面(熱膨脹)。

這也意味著,即使未來把溫室氣體濃度穩住一段時間,還會有「慣性升溫」:系統會繼續向平衡靠攏。時間尺度從十年至數十年(上層海洋)到百年(深海),因此今天的排放對幾十年後的氣候仍有影響。

雲、氣膠與「遮陽傘」效應

人為氣膠(aerosols)像一把暫時性的遮陽傘。硫酸鹽氣膠強烈散射與反射太陽光,帶來負強迫(降溫);黑碳則吸收陽光,暖化大氣、可能使雪地變暗。全球總體而言,氣膠造成的淨效應多數研究指向負值(抵消部分溫室氣體暖化),但空間分布不均、壽命短且與雲滴微物理耦合,導致不確定度較大。當各地空氣污染受控、氣膠減少,短期內可能稍稍「放大」已被隱藏的暖化。

可量度的指紋:科學如何捕捉能量平衡的轉變

- 光譜指紋:衛星量到的 OLR 光譜在 CO₂、CH₄ 等波段的能量外逃減少,與理論譜線吻合。

- 下行長波輻射(大氣回輻射)增加:地面輻射計顯示夜間與陰天的「保溫」增強。

- 平流層冷卻、對流層增暖:這組合是溫室氣體增多的典型信號,與太陽增強(整層同暖)不同。

- 海洋熱含量上升:ARGO 浮標與重力衛星顯示過去二十年海洋儲熱顯著增加。

- 海平面上升:熱膨脹與冰川冰蓋融水的雙重貢獻。

把地球當成一個「家」:能量收支的簡化圖

| 項目 | 典型全球平均(W/m²) | 說明 |

|---|---|---|

| 太陽入射 | ≈ 340 | 幾何平均後 |

| 反射回太空 | ≈ 100 | 反照率 ≈ 0.29 |

| 大氣與地表吸收太陽 | ≈ 240 | 成為整體「進帳」 |

| 向外長波(OLR) | ≈ 239 | 歷史平均;現代略低於吸收,留下正不平衡 |

| 地表上行長波 | ≈ 400 | 近地表 288 K 對應的輻射(σT⁴) |

| 大氣下行長波 | ≈ 340 | 大氣回輻射,顯示溫室效應之強 |

| 潛熱通量 | ≈ 80–90 | 蒸發帶走熱,驅動水循環 |

| 顯熱通量 | ≈ 20–30 | 熱空氣對流傳輸 |

這張表的精神是:地表「毛上行」很大,但其中大部分先被大氣吸收、再以下行長波還給地面,形成一個循環;真正能逃離地–氣系統、平衡太陽進帳的,是大氣頂的 OLR。

香港的「焗、濕、雨」

在濕熱的夏天,濕度高讓蒸發降溫變得困難,人體散熱效率低,主觀上更「焗」。隨著全球平均氣溫上升,空氣可容納的水汽增加,當冷鋒或颱風的動力把水汽抬升凝結,短時強降雨的上限提高。這不是指每一場雨都會更猛,而是「天氣條件合適時」,雨勢更有本錢變大。颱風的潛在強度與海表溫度、海洋熱含量有關,海洋儲熱的增加提供了條件使其在合適環境下更強、更濕。城市層面,建築材料白天吸熱、夜晚放熱,也會使夜間升溫更明顯。

常見疑問,逐一釐清

- 是不是太陽變強了?太陽 11 年週期使到達地球的總能量變化約 0.1%,換算到全球平均只有數 0.1 W/m² 的量級,遠小於溫室氣體帶來的數 W/m² 強迫。

- CO₂ 早就吸滿了?譜線中心強不代表整個帶寬都飽和;譜線翼仍在變寬,出射高度上升、氣溫更低,輻射強迫持續增加,理論與觀測皆一致。

- 水汽更重要,為何不談水汽?水汽是「回饋」,不是「旋鈕」。其濃度由氣溫快速決定,CO₂ 是慢變、長壽命,決定了系統的基準溫度,從而決定水汽能有多少。

- 浪費熱(廢熱)才是主因?人類一次能源功率規模約十多至二十兆瓦/平方公里量級,平均到全球表面約 0.03–0.05 W/m²,遠小於 CO₂ 翻倍的 3.7 W/m² 強迫。廢熱在城市區域可觀,但不是全球變暖主因。

- 城市熱島是否誤導了觀測?全球變暖的證據來自海洋熱含量、衛星 OLR、下行長波變化、冰量變化等多重獨立資料,不依賴城市站點。

兩層大氣的玩具模型:為何會多 33°C?

簡化一個「地表–大氣」兩層系統:大氣對短波透明,對長波全吸收並再輻射。平衡時,太空看到的大氣頂輻射等於地球吸收的太陽能(≈240 W/m²),由於大氣上下兩面都在發射,地表必須更熱,才能提供足夠的向上長波讓大氣同時向上、向下發射。此模型會得到地表溫度高於有效輻射溫度的結論,且方向正確。現實比這複雜得多(部分吸收、譜帶、雲、對流),但它抓住了「把有效出射面抬高到更冷的地方」這個要點。

從能量角度看未來與減碳

若 CO₂ 濃度翻倍,相對工業化前的平衡增暖多研究估計約數度(ECS ≈ 2–4.5°C)。實際到達這個「平衡」需要時間,因為海洋會持續吸熱。要把地球的能量收支重新拉回平衡,就需要減少正的輻射強迫:最直接的方法是減少長壽命溫室氣體的累積。短命氣候污染物(如甲烷)的減排可帶來較快的輻射回應;去除氣膠污染可能短期減少遮陽、讓被「壓住」的暖化顯現,但長期對健康與生態是利多。當淨排放走向零,CO₂ 濃度穩定,額外強迫逐步停住,地球的能量不平衡會慢慢縮小,升溫亦趨緩。

把物理放回生活:如何直覺地理解

- 像家居收支:太陽是薪水、OLR 是支出;溫室氣體相當於房屋保溫更好,支出不變就會「結餘」,戶頭(海洋熱)增加,直到家中開銷(辐射)調到新水平。

- 像拉起被子:被子不產生熱,但減少你散熱的效率,你會暖起來;溫室氣體不製熱,但改變散熱路徑。

- 像塞住門縫:大氣窗是門縫,雲與特定波段吸收把縫塞緊,熱更難溜走。

結語:重回平衡的物理路徑

溫室效應改變的不是太陽本身,也不是把地球封在玻璃罩裡,而是把能量「出去的途徑」做了選擇性調整。結果是:在相同的太陽入帳下,地球短期內放不出足夠的熱,形成正的不平衡,海洋先吃下多餘能量,地表與大氣溫度逐步抬升,直到新的 OLR 足以匹配 240 W/m² 的太陽吸收。這是一個以物理為綱的故事:譜線、回饋、對流、海洋熱容,共同牽引著我們所處的氣候系統。理解它,能讓我們在面對氣候風險時更從容,因為路徑並非不可測:把干擾能量平衡的源頭減弱,讓地球回到不緊不慢的呼吸節奏,這就是答案的方向。