【深造物理】甚麼是惰性氣體?

走在旺角街頭,看著老牌霓虹燈在新式LED招牌之間仍亮著橙紅色的光,你可能未必想過,這道熟悉的光其實是「幾乎不跟任何東西反應」的氣體在放電下被迫出手。從氣球裡會讓聲音變尖的氦(Helium),到焊接、滅火系統、MRI磁共振和航天推進,惰性氣體(常與「稀有氣體」、「貴氣體」相混用)無處不在。本文會從原子層級的物理出發,系統介紹何謂惰性氣體、為何「惰性」、它們的例外、以及在現代科技中的角色。

惰性氣體是甚麼?

「惰性氣體」字面上是指化學反應性很低、對多數物質「不理不睬」的氣體。在科學上,常見有兩個重疊但不同的概念:

- 貴氣體/稀有氣體(Noble gases):元素週期表第18族,包含氦(He)、氖(Ne)、氬(Ar)、氪(Kr)、氙(Xe)、氡(Rn),以及實驗室合成的氣奧(oganesson, Og)。它們是惰性氣體的「經典代表」。

- 惰性氣體(Inert gases)(廣義):指在特定應用中幾乎不參與反應的任何氣體,例如氮(N2)、二氧化碳(CO2)有時也被歸入「惰性」用氣(如食品包裝、滅火)。但它們並非第18族元素。

本文主軸放在第18族的貴氣體,同時會點出與「廣義惰性」的分野,避免名詞混亂。

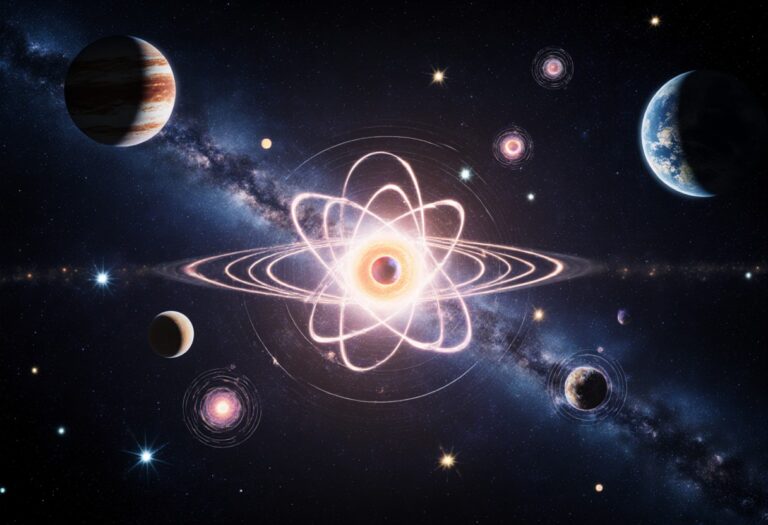

為何它們「不愛反應」?— 從原子結構說起

化學反應的本質是外層電子(Valence electrons)重新分配。第18族原子外層已經「填滿」:氦的外層是2個電子(氦的穩定「雙體規則」duet),氖到氙則多達8個外層電子(八隅體規則 octet)。這帶來幾個關鍵物理量:

- 高電離能(Ionization energy):要把電子扯走很難,代價高。

- 極低的電子親和力(Electron affinity):不太「想要」再收電子。

- 封閉殼層(Closed shell):量子力學上,已佔據的能階組合讓它們處於穩定低能態。

結果是:在常溫常壓下,它們通常以單原子氣體(Monatomic gas)存在,不結合成分子,也很少與其他元素反應。

雖然「冷淡」,但物理特性很精彩

- 色、味、嗅:全為無色、無味、無臭。

- 沸點與密度:由氦到氡,原子越大,電子雲越易被極化(Polarizability);倫敦色散力(London dispersion)增強,沸點、密度隨之上升。因此氦極度難液化(4.2 K才液化),而氙在較高溫就能液化和固化。

- 導熱與聲速:氦的熱導率高、聲速快(室溫下約1000 m/s),所以吸入氦會讓共鳴條件改變,聲音變尖。但請勿在密閉或高壓環境任意吸入,窒息與壓力傷害風險真實存在。

- 量子效應:氦-4在2.17 K以下進入超流體(Superfluid)相(He II),黏度趨近於零、可攀爬容器壁;氦-3在更低溫(毫開爾文等級)也能成為超流體,這些是低溫物理的經典舞台。

惰性≠永不反應:貴氣體化合物與例外

1962年,化學家Neil Bartlett合成出六氟鉑酸氙(Xe[PtF6]),改寫了「貴氣體完全不反應」的教科書觀念。此後,人們製備了:

- 氙的氟化物:XeF2、XeF4、XeF6,以及氧化物XeO3、XeO4。

- 氪的氟化物:KrF2(相對難製備,穩定性低)。

- 氡的化合物:如RnF2被提出過,但氡放射性強,做實驗風險高。

關鍵原理是以極強的氧化劑或高電負度(High electronegativity)分子抽走或共享電子,打破「惰性」。越重的貴氣體(如氙)外層電子更易被極化,較易反應。至於最底下的人造元素氣奧(Og),理論預測相對論效應(Relativistic effects)讓它更具極化性,甚至在常溫下可能不是氣體,化學性質或許不像典型「貴」;但Og壽命極短、實驗數據極少,這仍屬前沿未知。

如何取得:從空氣與天然氣中「撈」出來

- 空氣分離(Air separation):大氣中氬約0.93%(體積比),氖約18 ppm、氪約1 ppm、氙約0.09 ppm。工業上以深冷分餾(Cryogenic distillation)逐步分離出氮、氧後,再萃取稀有的氬、氖、氪、氙。

- 氦的來源:地球大氣因重力不足,難留住氦;氦主要由地殼中鈾、釷衰變產生,聚集於天然氣藏。工業以深冷分離、變壓吸附(PSA)等提純。

- 氡:鈾系放射性衰變的產物,自然從土壤、花崗岩釋出,可在室內累積,必須監測與通風降低暴露。

你其實常在生活中使用惰性氣體

- 霓虹燈與放電管(Discharge tubes):純氖會發出明亮橙紅色;藍光常見於氬+汞蒸氣組合,或內壁螢光粉將紫外轉成各色。LED普及讓能耗更低,但經典霓虹的光色仍是城市文化一部分。

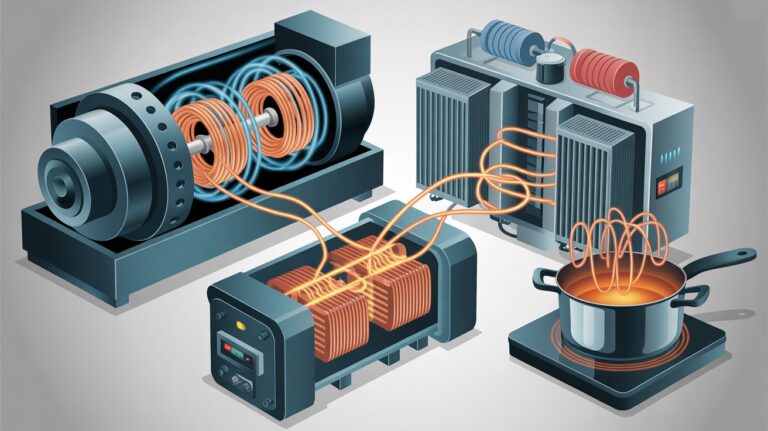

- 焊接與增材製造(3D打印):氬是TIG/GTAW焊接的標配保護氣(Shielding gas),可隔絕氧氣避免焊縫氧化;金屬3D列印也常用氬或氮氣氛。

- 燈泡與照明:傳統鎢絲燈內填充氬或氬-氪混合,減慢鎢蒸發;氙弧燈(Xenon arc lamp)能產生近似日光的連續光譜。

- 建築節能:雙層玻璃中填充氬以降低熱傳導,提升保溫隔音。

- 消防系統:資料中心常用惰性氣體滅火(如IG-541:氮/氬/CO2混合),透過稀釋氧濃度滅火,同時降低對設備的水害風險。

- 醫療與低溫科技:MRI磁體需要液氦(LHe)降溫至超導(Superconducting)工作;氦的回收與再液化系統日益重要,以降低供應風險與成本。

- 半導體與光刻:Excimer(準分子)雷射如KrF、ArF以氖作緩衝氣(Buffered gas),對晶片製程關鍵;因此全球供應鏈波動(例如工業氣體純化與醫療、先進製造需求)會牽動價格。

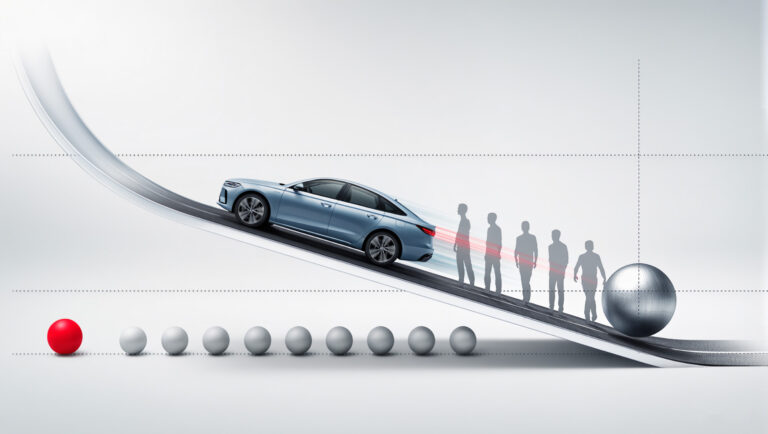

- 航太推進:氙離子推進(Ion thruster)因氙原子質量大、易電離且化學惰性,成為深空探測器的高效率推進工質。

- 潛水氣體混合:深潛會使用氦氧混合(Heliox)降低氮醉與高壓神經症風險,但操作需嚴格專業訓練。

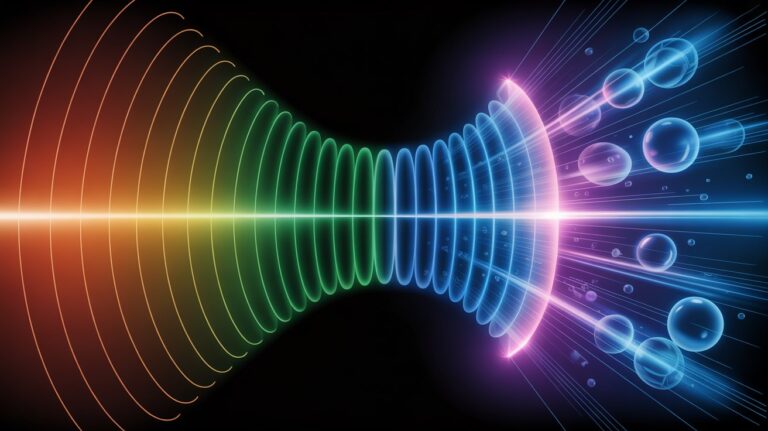

發光的物理:惰性氣體為何在電場下變得「多彩」?

在氣體放電(Gas discharge)中,外加電場加速自由電子,與原子碰撞使之激發(Excitation)或電離(Ionization)。激發態原子回到基態時,釋放光子,顏色取決於能階差。由於貴氣體的能階結構不同,光譜線(Spectral lines)也不同,形成特有色彩。

- 氖:鮮明橙紅,「霓虹燈」的經典色。

- 氬:配合汞蒸氣與螢光粉,能呈現藍、綠等色。

- 氙、氪:在脈衝放電與雷射中可形成準分子(Excimer)態,放出紫外光,經螢光轉換或直接應用於微影光刻。

這些過程也連結到等離子體(Plasma)物理:載流子密度、碰撞截面(Cross section)、激發壽命、以及壁面復合等因素,共同決定放電的穩定性與發光效率。

日常安全與風險:惰性不等於「完全無害」

- 窒息風險:惰性氣體不供氧,密閉空間洩漏可能迅速置換空氣,導致缺氧。工業場所需氣體偵測與通風。

- 氦的誤用:直接自鋼瓶吸氣可致肺部壓力傷、空氣栓塞;在無氧環境吸入氦會失去意識。

- 氡的放射性:氡及其衰變子體會附著在呼吸道,是肺癌的主要環境風險之一;測量與通風、密封底層裂縫是實務對策。

- 極低溫危害:液氦、液氖等可造成冷灼傷、材料脆裂,需專業低溫防護。

資源與永續:氦會「用完」嗎?

氦並非可再生的「空氣資源」。地球釋放出的氦若進入大氣,最終會逃離地球重力束縛。現今用於醫療、科研、工業的氦多自特定天然氣田回收。全球曾數度出現「氦荒」與價格飆升,驅動:

- 低溫系統的氦回收與再液化技術。

- 以封閉循環(Closed-cycle)冷頭替代開放式液氦消耗。

- 工業流程中以氮或氬替代的可行性評估(在不影響品質與安全前提下)。

就香港而言,醫療影像與大學低溫物理實驗都倚賴穩定的氦供應;建立良好的回收使用習慣,既可降低成本,也更環保。

惰性氣體速覽:來源、用途與風險

| 元素 | 符號 | 主要來源 | 代表用途 | 主要風險 |

|---|---|---|---|---|

| 氦 | He | 天然氣田分離 | 低溫冷卻、氣密檢漏、氣球 | 窒息、冷灼傷(液態) |

| 氖 | Ne | 空氣深冷分餾 | 霓虹燈、雷射緩衝氣 | 高濃度窒息 |

| 氬 | Ar | 空氣深冷分餾 | 焊接保護、窗戶填充、滅火系統 | 高濃度窒息 |

| 氪 | Kr | 空氣深冷分餾 | 照明、準分子雷射 | 高濃度窒息 |

| 氙 | Xe | 空氣深冷分餾 | 弧光燈、離子推進、麻醉 | 高濃度窒息、成本高 |

| 氡 | Rn | 放射性衰變產生 | 研究用途為主 | 放射性致癌風險 |

物理學家的角度:幾個常見迷思

- 「惰性=永不反應」:錯。貴氣體在高能條件或強氧化劑存在下能形成化合物,尤其是氙。

- 「惰性氣體不會發光」:錯。放電下會強烈發光,顏色來自離散能階的躍遷。

- 「惰性氣體一定安全」:不盡然。窒息、低溫、放射性(氡)都是實際風險。

- 「只有貴氣體才算惰性氣體」:不完全。工程上凡能提供惰性環境的氣體都可能被稱為惰性,例如氮、二氧化碳在食品與消防的應用。

深入一點:微觀作用力與宏觀性質的連動

第18族之間沸點遞增,來自電子雲可極化性增加,增強了瞬時偶極—誘導偶極的色散力。這個量子起源的弱作用力,雖較化學鍵弱得多,卻足以決定液化難易與臨界點(Critical point)。同理,氦之所以能在極低溫仍不固化(需在壓力下才固化),是因為原子間吸引勢阱淺、零點能(Zero-point energy)在量子尺度上不容忽視。這種「從微觀到宏觀」的連結,是惰性氣體在物理學課堂上常被拿來說明的經典案例。

應用選擇的理性:為何選它而不是別的?

- 電離容易度 vs. 安全:離子推進選氙,因原子量大、推力效率高;但地面放電設備可能選氬或氖以兼顧成本與放電特性。

- 熱傳與聲學:需要高熱導率、快速傳音就用氦(如某些熱管量測、氣體導熱校正)。

- 化學惰性等級:焊接選氬而非氮,是因氮在高溫會與某些金屬反應生成氮化物;氬更「惰」。

- 光譜需求:要橙紅就用氖,要紫外則考慮氪/氙準分子雷射。

- 供應與成本:氦與氖供應鏈易受波動,工程上常用氬作成本-效益折衷。

結語:看不見的「冷靜角色」,撐起熱鬧的現代生活

惰性氣體像城市裡的「無名英雄」:它們在化學上低調、冷靜,卻在物理特性上各具風格,從量子超流到等離子體發光,從醫療低溫到航太推進。下次看到舊式霓虹燈的紅光、焊花旁的保護槍、或MRI機房的低溫標誌,不妨想起這群第18族夥伴:正是它們的「不反應」,讓許多精密過程得以在可控、安全且高效的條件下發生。理解惰性氣體,不只是在背元素表,而是認識一個跨越微觀量子規律與宏觀工程實務的完整故事。