【原子2】一起看懂原子的內外世界

你有沒有想過:組成我們周圍世界的微小粒子究竟長什麼樣?原子這個字好像很抽象,但只要抓住幾個核心概念,就能把許多看似複雜的現象串在一起。下面用生活化的比喻和幾個歷史實驗,帶你一步步理解原子核心、電子分佈、以及把原子綁在一起的那股「看不見的力」。

從葡萄布丁到「核中心」:原子模型如何演化?

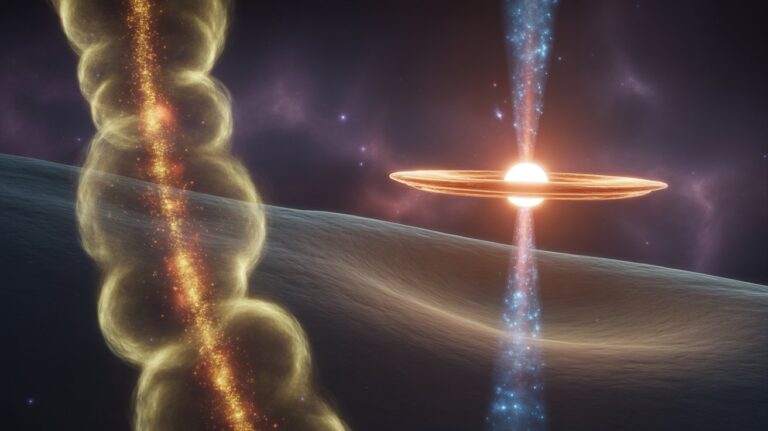

早期科學家把原子想像成一大塊均勻帶電的東西,就像一盤葡萄布丁:布丁本體帶正電,而葡萄(或葡萄乾)是散落其間的負電(電子),整體看起來電中性。這個模型聽起來直覺,但有實驗讓人不得不改變想法。

1910年代,盧瑟福做了一個著名的金箔散射實驗:他用帶正電的α粒子(可以想像成微小的子彈)射向一層極薄的金箔,觀察粒子的偏折情況。結果發現,絕大多數α粒子幾乎不受影響直接穿過,但有少部分竟被強烈彈回。要解釋這種「絕大多數不受影響,少數卻被大力反彈」的現象,最佳的想像是:原子不是均勻的,而是有一個非常小、密度極高且帶正電的核心──原子核,而電子則在外面圍繞。用生活比喻:你丟豆子穿過一張紙,大部分會穿過,但如果紙背後有一粒小石頭,少數豆子會被反彈。

原子的三種基本粒子:質子、電子、中子

在盧瑟福的發現之後,科學家知道原子核帶正電。接著又有人注意到:原子的重量(質量)並不只由質子決定。以碳為例,化學上常說碳原子的質量約為12個質量單位,但它只有6個帶正電的質子。這代表原子核裡還有其他不帶電但有質量的成員。

1932年,詹姆斯·查德威克(James Chadwick)做實驗,發現了一種中性粒子──中子。查德威克是把α粒子打到鈹(一種元素)上,結果跑出一些不帶電的粒子,這些粒子的質量與質子相近,卻沒有電荷。這樣一來,碳的原子核就可以被想像成:6個質子 + 6個中子(總質量約12),外面再圍著6個電子來平衡電荷。

為什麼需要中子?它們的作用是什麼?

中子有幾個重要角色:第一,它增加原子核的質量,卻不改變電荷;第二,它幫助穩定原子核的結構。因為質子之間帶相同的正電,理論上會互相排斥,要把很多個質子擠在同一個小空間裡,一定要有其他力量抵銷這種斥力;中子在其中扮演墊檔與緩衝的角色,並參與讓核子(質子和中子)緊密結合的核力。

這也帶出另一個概念:不同數目的中子會產生不同的「同位素」。例如氫通常只有一個質子(沒有中子),但若有一個中子就是重氫(又名氘),多了兩個中子就是超重氫(氚)。同位素的差別會影響原子核的穩定性,某些同位素會放出射線而放射性衰變。

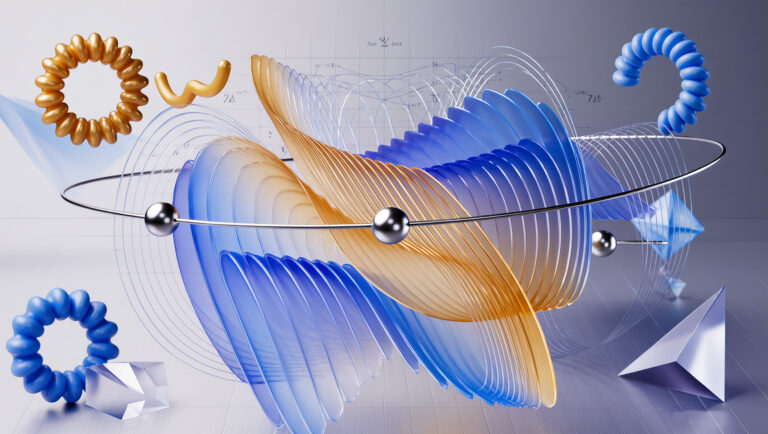

電子在外圍:不是簡單繞圈,而是有能級與「座位」

早期的波爾模型把電子想像成小行星繞著核子做圓形軌道,這個圖像直觀而好記:例如氫就是一個質子在中間,一個電子在外圍。然而,到了量子力學出現後,科學家發現電子的行為不像小球沿固定軌道行走,而是更像一種擴散的機率分佈──比較像是「在哪些座位被佔用的機率」。

把電子想像成觀眾坐在一個分層的體育館裡比較好:最內層座位(第一層)空間有限,只能坐兩個觀眾;第二層座位比較多,可以坐到八個;再外層也有其容量。這就是化學上常說的電子殼層規則:第一層最多2個電子,第二層最多8個,外層最多通常也以8為基準(當然更深的結構還有更複雜的分組)。像鈉(Na)有11個質子,所以中性鈉原子就有11個電子:2個在第一層、8個在第二層、最後1個孤單的外層電子決定了鈉的化學性質(因此鈉很容易失去那個外層電子形成陽離子,像我們常見的鹽NaCl就是鈉離子與氯離子結合)。

重要的是,這些殼層的容量不是憑空訂出來的,而是量子力學的數學結果。化學書裡「死記」的2、8、18等數字,其實是電子以不同量子態排列的結果。要真正理解為何是這些數目,就需要一些量子力學的概念,但日常理解用「座位與能量層級」已經相當實用。

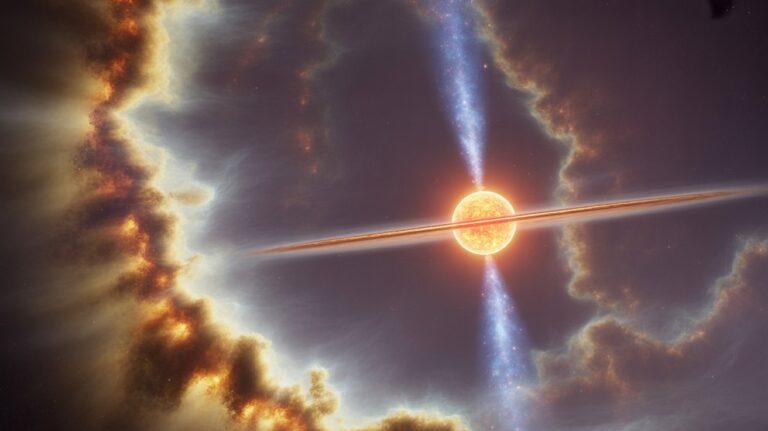

把核子黏在一起的力量:強相互作用

我們剛提到,許多質子擠在小小原子核裡面本來會互相排斥,為了讓它們黏在一起,必須有比電磁力更強的作用力。這就是強相互作用(strong force,也常稱核力)。強力在非常短的距離內極其強烈,剛好能把質子和中子緊緊束在一起;但它作用範圍很短,離開核子的尺度很快就消失,所以宏觀世界主要看不到它的影響。

強力的存在解釋了為何某些原子核可以穩定地包含許多質子(像鐵之前的元素通常較穩定),而當原子核變得太大(例如超過鐵之後的重元素),核內排列會變得不穩定,容易出現放射性衰變或核裂變(像鈾-235是核分裂材料的例子)。

把這些概念放在一起:元素的化學與物理差異從哪裡來?

總結一下:一個原子的化學性質主要由原子核的帶電數(質子數,也就是元素序數)決定,因為它決定了有多少電子會被吸引到外圍,以及電子如何填滿不同能級。原子的質量則是質子和中子的總和(質量數),因此同一元素可以因為中子數不同而有不同的質量(即同位素)。

舉例回到我們熟悉的元素:碳通常是6個質子+6個中子,外面有6個電子(寫作C-12)。鈉是11個質子(所以在元素週期表排第11),中性鈉有11個電子。這些數字直接影響它們如何和其他原子結合、形成分子,從而影響化學性質與日常材料的行為。

最後要強調的是:原子內部的世界既有直觀的圖像(像布丁、行星、座位),也有需要量子力學才能正確描述的微妙行為。對於一般日常理解,掌握「核在中間、電子在外圍、質子決定元素、中子決定質量與穩定性,以及強力把核子黏在一起」這幾點,就能把很多化學與物理現象連起來。

下次當你聽到「同位素」、「離子」、「核能」或「電子排布」時,想想體育館裡的座位、金箔實驗裡被彈回的小豆子,以及把一眾質子黏在一起的那股短程強力,這些日常的比喻會讓原子世界不再遙遠。