【波粒二象性1】從光的干涉到原子的量子世界

我們從小學會把世界分成兩類:波和粒子。海邊的浪是波,乒乓球是粒子;光看起來像波(會繞射、干涉),物質像球(會碰撞、彈走)。但在20世紀初,實驗告訴物理學家一個令人吃驚的事:同一樣東西,有時像波、有時像粒子──這就是所謂的「波粒二象性」(wave-particle duality)。要理解原子、電子甚至光的真正行為,我們必須放棄把世界硬生生分成兩半的直覺,學會用新的語言和想像去描述它們。

波與粒子的直觀印象

先用生活例子複習一下兩種印象。海浪的波動會呈現出折射(比如海浪遇到淺灘改變方向)、繞射(遇到障礙物會向後側延伸)、以及干涉(兩列波疊在一起有強有弱)。這些現象可以用波的數學(頻率、波長、相位)解釋。

另一方面,乒乓球或桌球等宏觀物體,行為像一個個獨立小球,碰撞遵循動量與能量守恆,我們用牛頓力學描述位置和速度,結果通常很精準。這種直覺驅使人很自然地認為「波就是波、粒就是粒」。

誰說光只是波?雙縫與干涉的證據

光表現波動性的經典例子是雙縫干涉。把單色(單一波長)的雷射光照射到兩條極細的縫隙,出來的影像不是兩條亮帶,而是交錯的亮暗條紋。為什麼?想像每條縫像兩個小水源頭,向外發出波,當兩波在空間某處相遇時,有些地方波峰對波峰(相長,變亮),有些地方波峰對波谷(相消,變暗)。這種規律的亮暗分佈正是波的指紋。

在生活中也可見類似:兩艘在港內靠近的船,各自產生的水波疊加,某些位置浪大、某些地方浪小,就是干涉。

為什麼說光也像粒子?康普頓散射與光電效應

然而某些實驗又把光當成粒子看最有用。康普頓散射就是一個例子:當高能光(例如X光)撞到電子時,電子會被彈飛出去,而那束光本身會改變方向並且失去一點能量。整個過程很像斯諾克(桌球)裡白球撞紅球:白球把一部分動量傳給紅球,兩者各自朝不同方向走。康普頓實驗的數據可以用能量與動量守恆來精確計算,這種描述把光視為一粒一粒的「光子」,效果一樣好。

另一個著名的證據是愛因斯坦對光電效應的解釋:當強光照在金屬表面會把電子打出來,但只有當光子的能量(由頻率決定)高過某個阈值時,電子才能被彈出。這說明光不是能量均勻分佈的連續波,而是由一個個定量的能量包(光子)攜帶。愛因斯坦因此獲得諾貝爾獎。

所以光到底是波還是粒子?──看實驗決定表現

結合以上兩類實驗,我們得到的結論是:光既不是單純的波,也不是單純的粒子;它在不同實驗條件下會表現出不同面貌。若你安排一個可以觀察干涉的裝置,光會像波;若你做碰撞或能量計算,光會像粒子。重要的是,這種二象性不是人類的觀察錯覺,而是自然本身的真實特性。

電子也有波長──德布羅意的直覺

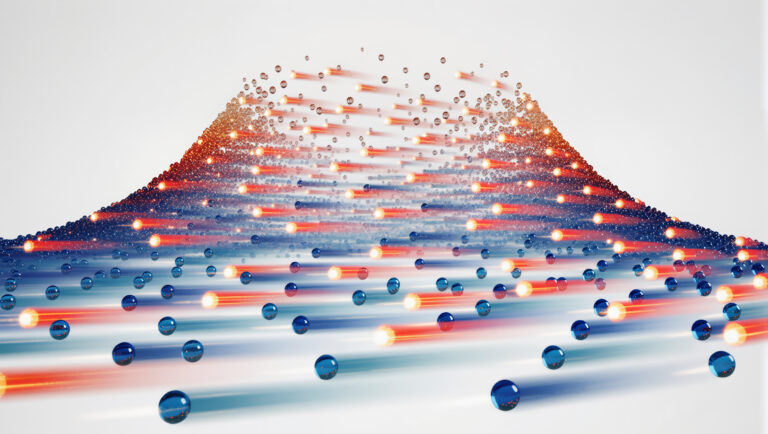

比起光,令人更驚訝的是:帶質量的粒子,如電子,同樣可以表現波動性。法國物理學家德布羅意(Louis de Broglie)在1920年代提出一個簡單但關鍵的想法:既然光(沒有靜止質量)既然有粒子性也有波動性,那麼粒子可能也有對應的波長。德布羅意提出公式 λ = h / p,其中λ是波長,h是普朗克常數(一個非常小的數,約6.63×10^-34 焦耳·秒),p是粒子的動量(質量乘速度)。這公式告訴我們:動量越大,波長越短。

這個想法被後來的電子繞射實驗驗證:科學家把電子束照射到晶體(晶格像天然的繞射柵),觀察到像光那樣的干涉條紋。換句話說,電子真的「會像波一樣散開並互相干涉」。在那些條件下,用波的語言比粒子的語言更貼切。

測不準原理:位置與動量不能同時精確

進入量子世界後,我們還得接受另一個基本限制:海森堡測不準原理。它說的是,你越想精確知道一個粒子的位置(Δx越小),你對它的動量(Δp)就越不精確,兩者的不確定性乘積有一個下限,大約是普朗克約化常數 ħ(ħ = h/2π)的數量級:Δx·Δp ≥ ħ/2。

不要把這理解成測量技術不夠好,而是自然本身的規則。打個比方:想像用探照燈照一隻快速跑動的蟲。短波長的光(高能量光子)能照出很細緻的像,但當光子撞到蟲子時,它會改變蟲子的速度;用低能量長波長光雖然干擾少,但影像就模糊。這不是測量儀器的問題,而是光與微觀物質交互作用時固有的摩擦。

從波函數到量子規則(概念性)

把以上點結合起來,量子力學用一個新的數學對象去描述微觀世界:波函數。波函數是一種描述機率振幅的數學函數,平方後給出在某處找到粒子的機率。這和我們在日常遇到的確定性(粒子一定在某個位置)很不同:量子描述的是可能性分佈,而不是確切的位置。

重要的是,波函數會隨時間演化,遵循一套線性方程(薛丁格方程)。當你不去測量,它按這個方程平滑地演化,表現出波動性(例如干涉)。但是一旦你做測量(例如強行探測電子走過哪一條縫),系統會以某種方式『收斂』成一個結果,波的干涉消失,粒子的特性出現。這就是測量在量子力學中扮演的重要角色。

應用與直觀提醒

波粒二象性與測不準原理並非只在教科書裡;它們影響了很多現代科技。例如:電子顯微鏡所用的電子短波長讓我們看到原子尺度的細節;半導體與雷射的工作原理都依賴量子效應;以及醫學上用的X光、核磁共振的基礎也離不開量子概念。

要記住幾個直觀重點:1) 一個系統會如何表現,取決於你用什麼實驗去「問」它;2) 在量子層面,某些對(像位置與動量)無法同時被精確地知道;3) 波與粒子只是我們描述世界的兩種語言,微觀世界會同時擁有兩者的特點。

結語

回到最初的問題:我們能不能把電子想像成像行星繞核旋轉的微小實心球?在某些簡單計算(像估算平均距離)時,早期的波爾模型確實給出有用的答案;但那模型忽略了波粒二象性與不確定性,在更深入的現象(例如光譜細節、原子結構的微妙改變)就會出錯。量子力學提供了更完整的語言:既能解釋電子像波那樣的繞射與干涉,也能解釋像粒子那樣在碰撞中把能量與動量傳遞出去的行為。

如果要用一句話總結:微觀世界不再符合我們的直觀二分法,取而代之的是一個更靈活也更精確的描述——在那裡,波與粒子只是同一事物的兩種面貌,而測量與實驗就是揭示哪一面會現身的方式。