2025諾貝爾物理學獎,研究內容簡介

2025年度諾貝爾物理學獎在10月7日頒發,由英國科學家克拉克(John Clarke)﹑美國科學家馬丁尼斯(John M. Martinis)及法國科學家德沃爾特(Michel H. Devoret)奪得,表揚他們在電路中發現宏觀量子力學穿隧和能量量子化。

當「量子」變得觸手可及

2025年的諾貝爾物理學獎頒給了三位來自美國的實驗物理學家——分別來自加州大學柏克萊分校(UC Berkeley)、耶魯大學(Yale)以及加州大學聖塔芭芭拉分校(UC Santa Barbara)。

他們的貢獻,是成功將原本只存在於極微觀世界的「量子現象」,帶到人類可以觀察、甚至應用的「宏觀層次」。

簡單說,以前量子力學就像是只在顯微鏡底下發生的神奇現象;而如今,這三位得獎者讓我們可以在現實世界的材料與科技中「看到」並「使用」量子行為。這項突破不僅是科學界的壯舉,也為量子電腦、醫學影像甚至能源技術開啟了新大門。

從超導體說起:沒有電阻的奇蹟物質

要理解這項成就,先要講講「超導體」。

在極低溫下,某些材料的電阻會突然降為零——電流可以無損地流動,完全不發熱。這種現象就叫「超導」。

想像一下,如果電線永遠不發熱、不耗能,電力傳輸的效率會多高?

這就是為什麼科學家這麼著迷於研究超導體。

但超導體還有另一個奇妙之處:當電子在超導狀態下,它們不再是一粒粒獨立的電子,而是**「合體」成一個整體的量子波**。這些電子像是一群跳同步舞的舞者,完全協調一致。這就是量子力學在宏觀層面的第一個跡象。

切開超導體之後,發現了新世界

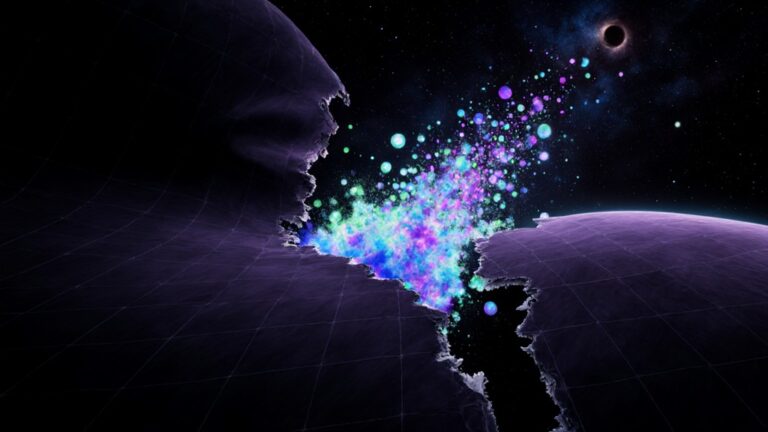

這次的得獎研究靈感來自1973年獲獎的「Josephson接點」(Josephson Junction)。那是一種將兩塊超導體中間夾上一層薄薄絕緣體的裝置。理論上,絕緣體應該阻擋所有電子,但實驗卻發現——電子竟然能「穿牆而過」!

這種現象叫量子穿隧效應(Quantum Tunneling)。

想像你把球丟向牆壁,在一般世界裡,球會反彈回來;但在量子世界,球偶爾會「穿牆」而過,好像牆根本不存在。這並不是魔術,而是量子世界的規則——粒子有機會「隨機跳過障礙」。

量子穿隧:太陽與超導的共同語言

這種穿隧效應並非實驗室的奇觀,它每天都在宇宙中上演。

例如太陽的能量來源——核融合。按理說,兩個帶正電的原子核應該互相排斥,根本「靠不近身」。但由於量子穿隧,它們偶爾能「穿過」能量屏障黏在一起,釋放出巨大的能量。

所以太陽能夠在幾千萬度(而非理論上的數億度)下燃燒,正是拜量子穿隧所賜。

在這次諾貝爾獎的研究中,超導體內部的電子雲也展現出同樣的特性:即使被絕緣層分開,它們仍能彼此「感應」、共享同一個量子狀態,形成「跨越牆壁」的量子連結。

從微觀到宏觀:讓量子現象「放大」

這三位物理學家的關鍵成就,是證明這些微觀的量子現象可以在肉眼可見的尺度中出現。

他們發現,當超導體的電子數量夠多時,它們會共同形成一個巨大的量子體系。即使材料有一公分那麼大,它仍然能表現出量子行為——例如能量不再連續變化,而是「一級級」地改變。

這種「不連續」的特性,就是量子世界的招牌。

原來,量子不是只能在原子裡出現,而是可以延伸到我們能摸到的實體材料。這個突破讓人類首次在宏觀層次「看到」量子的規律,並能用儀器去測量它。

量子電腦與現代科技的橋樑

為什麼這項研究如此重要?因為它讓量子現象可以被控制與應用。

今天,世界各地的科技公司——包括微軟、Google和IBM——都在研發量子電腦。而他們用到的核心元件,正是基於這些超導體的量子行為。

以微軟為例,他們使用名為「Transmon」的超導量子晶片。它能利用超導體的兩種量子狀態,分別代表「0」和「1」,組成量子位元(qubit)。與傳統電腦不同,量子位元能同時處於「0」和「1」的疊加狀態,大幅提升運算能力。

沒有這三位得獎者的研究,我們就無法知道:

要在多大的溫度、電壓或距離下,量子效應仍能穩定存在;又在什麼條件下,它會消失。這些數據對設計量子電腦或磁力共振儀器(MRI)等高科技裝置至關重要。

讓量子世界變得「實際可用」

過去一百年,量子力學被視為抽象又神秘的理論,只存在於原子與電子的世界中。而2025年的諾貝爾物理學獎,正是慶祝人類終於能將這些理論轉化為實際技術。

得獎者們不只是證明「量子世界真實存在」,更重要的是,他們讓量子變得可操控、可放大、可應用。這為未來的量子科技——無論是運算、能源、通訊還是醫療——都奠定了堅實的基礎。

結語:從微觀奇蹟到未來文明

量子物理從來都像魔法一樣難以想像,但這些科學家用實驗告訴我們——魔法其實就在身邊,只是需要在極冷、極精密的環境下被看見。

2025年的諾貝爾物理學獎,不只是給予三位實驗物理學家的榮耀,也象徵人類正在學會駕馭量子世界的規則。從原子到超導體,從理論到實際應用,這是一場真正讓「量子」走出實驗室、走進現實世界的革命。