【量子1】認識原子模型

我們日常看見的世界—人、椅子、汽車—都是可以用直覺去想像為實在的粒子:有位置、有速度、撞到就會反彈。但當尺度縮到原子、電子那種微觀範圍時,直覺會出錯。微觀世界的「東西」既像粒子又像波,這個性質叫做波粒二象性(duality)。理解它,能幫我們從根本上重新看原子裡的電子究竟在做甚麼。

波與粒子的雙重面貌,用生活比喻理解

想像你在海邊看浪:浪不像一顆小球固定在某一點,它是分散的,有高有低,能量分佈在一段距離。光和電子在某些實驗中也表現出這種波的特質,例如干涉與繞射;但在別的實驗中,它們又像一顆顆粒子——撞擊時會留下點狀痕跡。這種看似矛盾其實是同一個物體的兩種表現方式,取決於我們如何觀察它。

從老模型到新視野:為何需要量子模型?

早期原子模型曾經歷幾個重要階段。Thomson的“布丁模型”(plum pudding)把正電和負電混在一起;但盧瑟福(Rutherford)的α粒子散射實驗顯示:多數粒子直通,但少數被大角度彈回,這暗示原子中心有一個集中且帶正電的核心——原子核,電子則在外圍活動。接着玻爾(Bohr)提出電子只能處在某些固定能級(好像樓房的樓層),這能解釋原子發出的線狀光譜,但玻爾模型仍有問題:根據經典電磁學,一個繞核轉動的帶電電子應該會持續輻射能量,最後跌入原子核,然而事實上原子是穩定的。這個矛盾促使物理學家發展更深的理論——量子力學。

電子不是小球,而是「電子雲」

在量子力學裡,電子不再被描述成繞核旋轉的桌球,而是以一種像霧、像雲的分佈出現。哪裏霧比較濃,哪裏出現電子的機率就高;哪裏霧稀薄或沒有,那裏基本找不到電子。這就是電子雲(electron cloud)的概念:不是電子「在某一條軌道上跑」,而是電子以一個機率分佈佔據空間。

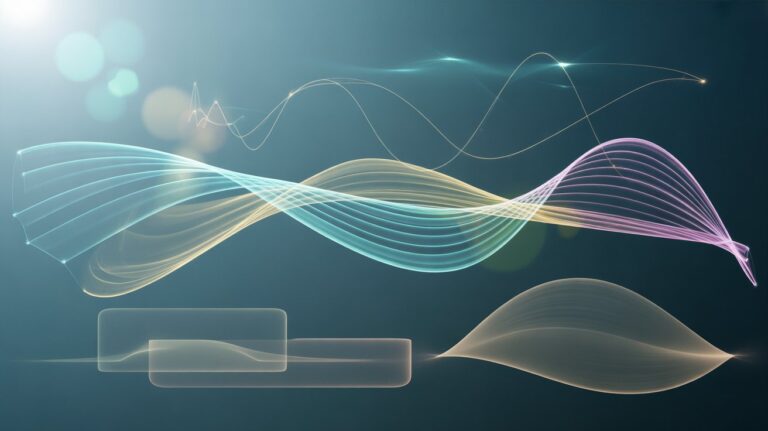

波函式(wavefunction)與機率:如何把霧畫成數學圖像

要把電子雲量化,我們引入一個叫波函式的數學對象。把波函式看成一個描述「波高/波幅」的曲線:就像海浪的高度告訴你能量在哪裏多一些,波函式的數值則告訴你電子出現在某處的『機率波』有多強。要得到真正的機率,需要把波函式的數值取絕對值後平方(簡單說就是把波的高度變成機率)。因此,波函式本身並不是機率,而是機率的「振幅」或根基。

波函式有一個特點:它可以是複數,也就是含有虛數部分(虛數是數學上用來表示√-1的符號,通常寫作i)。這聽起來很抽象,但本質上只是數學工具:複數的波函式能同時包含振幅與相位(像兩座波疊加時會相互干涉),使得描述波的干涉、相位關係變得完整。最後一切有形的、可以測到的東西(例如機率)都是實數,由複數波函式的絕對值平方得到。

薛丁格方程:決定波函式如何變化的「規則」

如果波函式告訴我們電子的機率分佈,那麼薛丁格方程(Schrödinger equation)就是決定這個波函式如何隨時間或在空間上分布的數學法則。把它想像成控制水波如何在池塘裡蔓延的方程:一旦給了初始波形與周圍條件(例如原子核的電場),薛丁格方程會告訴你,哪些波形是穩定的、哪些會改變。

其中一類特別重要的解叫做「定態(stationary)解」,它們對應於穩定的能量值,也就是我們說的能階(energy levels)。例如,氫原子的基態(最低能量)對應的能量約為−13.6電子伏特(eV)。這就是為甚麼量子力學能準確算出原子發光時那些離散的光譜線:當電子從高能階跳到低能階,會釋放出固定能量的光子,形成我們在光譜上看到的線。

電子軌域(orbitals)、形狀與容納數:s、p與泡利原理

量子力學給出的穩定波形就是我們所說的軌域(orbital)。不同的軌域有不同形狀:s軌域是球形(有旋轉對稱),p軌域則像啞鈴,有三個空間取向(左右、前後、上下)。每一個軌域能容納的電子數量並不是任意的:根據泡利不相容原理(Pauli exclusion principle),每個軌域最多可放兩個電子(概念上像兩個不同“身分”的電子可以共享一個軌域)。因此第一層(最內層)只有一個s軌域,共可放2個電子;第二層有一個s軌域加三個p軌域,共四個軌域,每軌域兩個電子,合共8個電子。這就直接對應了化學中常見的電子層結構:第一層2、第二層8、第三層最多18,等等。

為甚麼電子不會像經典理論說的那樣掉進原子核?

經典電磁學預測帶電粒子繞圈運動會輻射掉能量,最終陷落至中心,但量子力學的答案不同:當電子處在某些定態上時,對應的波函式是穩定解,能量不會像經典畫面那樣不斷流失。換句話說,電子不是在不停失能量地繞圈,而是以一種波的形式「佔據」整個軌域——這些軌域本身就是能量穩定的狀態,因此不存在那種不可避免的墜落。

觀察與驗證:理論如何對應實際數據?

量子力學不是空想的哲學,它能算出具體可測的數字:能階的位置、原子發出的光譜線、不同元素在化學行為上的差異,乃至電子雲分佈的實驗圖片(例如用掃描式電子顯微等間接方法取得的電子密度映像)都和理論吻合。這些成功讓現代科學家有足夠把量子力學當成描述微觀世界的準則。

日常比喻回顧:把抽象變得可想像

總結幾個直觀比喻幫助記住重點:把原子想成高樓大廈,電子不能住在1.5樓,只能住在整數樓層(能階);把電子想成雲或霧,不是實心小球;波函式像海浪,平方後才成為「機率的高度」;泡利原理像宿舍規矩,每間房間只允許兩個不同身份的室友。這些比喻雖然簡化,但能讓你在日常語境下理解為甚麼微觀世界需要全新的思考方式。

理解這些基本觀念之後,再往深一步,你會看到整個化學結構、材料性質,甚至光與雷射的工作原理,都可以從這些量子概念出發來解釋。量子不是遙不可及的黑箱,而是一套把「看不見的霧」變成可計算、可預測的規則的語言。

結語

從波粒二象性到電子雲、從波函式到薛丁格方程,量子力學為我們提供了一種全新的描繪微觀世界的方法。它把直覺上難以接受的現象轉化為一套可驗證的數學與物理圖像:電子不再是小球,而是有機率分佈的雲;能量不連續而是分階;許多化學與物理性質都能因此被準確預測。下次當你想到原子時,不妨想像那是一團有形狀、有規律的霧,而不是在某條固定軌道上奔跑的小球——這個轉換,正是量子世界給我們最奇妙的啟示。