【量子2】甚麼是測不準原理、薛定諤的貓?

我們日常看世界,習慣以「有人、在某處、以某速度前進」這種清晰的方式去描述事物。巴士在哪一站、速度是多少、下一秒會去哪——這些問題在古典物理下都可以想像得很準確。但是當我們把視角縮到原子與電子那個微小尺度,直覺就開始失靈。量子力學告訴我們:微觀世界的規則跟我們日常經驗不一樣,有些看似荒謬的現象其實是基本法則。

波與粒子的雙重身分:不是二選一,而是互補

在量子世界裡,像電子這類微小粒子既不是純粹的「小球」,也不是純粹的「波」。把它想像成一團機率雲比較合適:在某個原子外圍,電子不是固定停在某一點,而是以一種分布存在——哪裡出現的機率較高,哪裡較低。當你不去測量時,這團雲像波一樣延伸;當你去測量位置時,結果卻像粒子般出現在某一點。

生活化的比喻:把電子想成一個在濃霧中的小船。你看不見小船的確切位置,只知道某些區域較有可能有它。直到你開燈照向霧裡(進行觀測),霧中的可能性像被壓縮,船才會「被發現」在某個位置。

測不準原理:不是技術問題,而是世界的限制

海森堡的測不準原理說明了兩個看似可以同時知道的量,像「位置」與「動量」(動量可理解為質量乘以速度),不能同時被無限精確地知道。換句話說,如果你把一個粒子的位置量度得非常非常精確,關於它的動量(速度方向與大小)就會變得非常不精確;反之亦然。

重要的一點是:這不是因為我們的儀器不好,而是自然本身有這個限制。這個限制的尺度由普朗克常數(Planck 常數)來決定。普朗克常數非常小,所以在我們日常尺度(巴士、球、飛機)上,這個限制可以忽略不計;但在原子尺度上,它就非常顯著,影響我們能夠提出和回答的問題。

想像你同時要測量一個正在旋轉的風扇葉片的位置和轉速。如果你用一支強光照它的位置,光本身會打擾葉片的運動;若你想用某種方法不打擾它,那位置就測得不準。在量子尺度,這種「測量必然打擾被測對象」不是只是一種技術困難,而是基本規律之一。

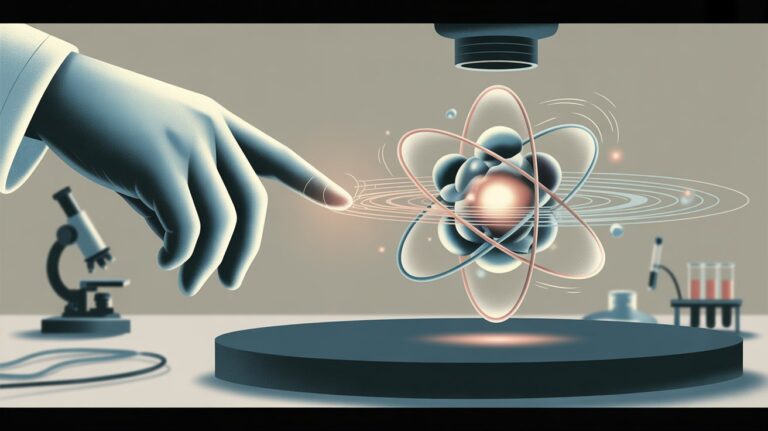

觀測改變系統:為何問問題會影響答案

在經典世界裡,你問巴士在哪一站,不會改變巴士的行駛路線;巴士就是照著路跑。但在量子世界,觀測的動作本身會改變被觀測系統的狀態。這裡的關鍵概念是「波函式」:它描述了粒子所有可能性的數學表達。當你不測量時,波函式保有多種可能(例如電子可能在左邊、右邊、上面或下面),一旦你觀測,它的波函式會發生所謂的『踏縮』(collapse),系統會瞬間進入某一個明確的結果。

更生活化的比喻:如果你想了解一班人的真實想法,直接大聲問一般會改變他們的回答;而你採用不同的語氣、提問方式或觀察方法,也會得到不同的結果。人們的回答因為被觀測(被問)而改變,這在某種程度上類似量子測量對系統的干擾。

薛定諤的貓:一個思想實驗的寓意

要把量子理論的怪異性展現得更直觀,物理學家薛定諤設計了一個思想實驗:把一隻貓放進一個封閉的盒子,盒子內有一個依靠放射性核衰變隨機發生與否決定的機制——如果核衰變發生,就觸發機關釋放毒藥,貓就死;若衰變沒發生,貓就活著。這個過程在量子描述下,核衰變的「發生」與「不發生」可以疊加,因而貓在未被觀察前,也被描述為「既活又死」的一種疊加狀態。

薛定諤的貓不是說真的貓會同時活死,而是想指出:如果把量子規則直接套用到宏觀物件(像貓)上,會得到看似荒謬的結論。這個思想實驗挑戰我們:觀測到底扮演什麼角色?是讓一切潛在的可能性「塌縮」成一個確定結果,還是有其他更深的解釋?物理界至今對此仍有不同的詮釋,但薛定諤的貓成功讓人們注意到「量子疊加」與「觀測」之間的關係。

骰子與小珠子的例子:量子與經典差別的直觀比較

把量子行為跟我們熟悉的遊戲比較,有助理解。想像你把骰子放進杯子裡搖一搖,然後放下等待別人打開。經典世界的看法是:骰子已經停好,結果是1到6中的某一個,只是不知道而已。你打開杯蓋的動作只是揭示這個已存在的結果,並不改變結果。

但在量子版的骰子裡,杯子內的骰子在未觀察時像是同時呈現1到6的機率疊加;你一打開杯蓋,觀測本身會把機率「壓」成某一面結果。這不是指人為改變了骰子的機械運動,而是說在微觀尺度上,結果的確定性與觀測行為是緊密相連的。

另一個類比是小珠子在盅裡不停轉動:在日常尺度,我們認為珠子已經停在某一格,只是不知道是哪格;而量子珠子在未觀察前真的是一種同時可能處於多格的狀態。

為何宏觀物體不像量子系統那樣奇怪?環境去相干的角色

既然量子規則那麼怪,為何我們不會在日常生活中碰到「半死半活的貓」或「同時是1和6的骰子」?關鍵在於尺度與環境互動。宏觀物體由大量粒子組成,並且不斷與外界互相作用(光線、空氣、振動等)。這些作用會迅速破壞微觀的相位關係,使得不同的量子可能性互相干擾的能力消失,這個過程稱為去相干(decoherence)。

去相干把微觀的疊加狀態轉變成我們可以用古典概念描述的結果,因此我們看到的世界看起來穩定而確定。換句話說,雖然量子規則仍然在微觀層面起作用,但在宏觀世界裡它們被集體行為和環境互動所掩蓋。

量子理論的實用性:不是只有哲學難題

雖然量子力學在概念上讓人感到不安,但它是當今科技許多進步的基礎:半導體、雷射、核磁共振成像(MRI)等都仰賴量子原理。更近年來,量子運算與量子通訊正利用量子疊加與糾纏(另一個量子現象,表示兩個粒子的性質緊密相關,即使相隔遙遠)去做全新型態的資訊處理與安全通訊。

了解量子概念,不只是解答抽象哲學問題,也能幫助我們理解為何某些技術能夠發展,以及未來可能帶來的改變。

結語:接受不直覺,但不放棄探索

量子力學提醒我們:直覺在不同尺度下不一定適用。測不準原理告訴我們世界在根本上有界限;波粒二象性與波函式踏縮說明觀測與被觀測之間的深刻連結;薛定諤的貓則提醒我們對「現實如何被確定」保持謙卑。這些概念看似抽象,但用生活化的例子(巴士、問答、骰子、珠子、貓)去比喻,有助我們把微觀世界的奇異現象帶回日常經驗中理解。量子力學既是一套描述自然的成功理論,也是一種挑戰我們直覺與哲學思考的工具;對於想像與應用未來科技的人來說,這樣的挑戰既刺激又必要。