【深造物理】三種基本作用力統一到哪一步?

自然界的四種基本作用力看似不同,但又似是相同?那麼,我們真的已經把電磁力、弱作用力、強作用力接上同一個「源頭」了嗎?

為何談「統一」?

物理學中的「統一」不是把不同力粗暴地混成一團,而是找到一個更高層次的對稱性(gauge symmetry),讓看似不同的互動在某個能量尺度下,變成同一種規則的不同面貌。氣溫高低會改變物質的狀態,能量尺度也會改變物理定律呈現的樣子:在低能時,我們看到分化後的表象;在高能時,對稱性恢復,力之間更像一家人。

三種作用力的速寫

| 作用力 | 規範群(英文) | 載體粒子 | 典型範圍 | 特色 |

|---|---|---|---|---|

| 電磁力 | U(1)EM | 光子(photon) | 無限遠 | 支配化學、光、電子科技;強度隨能量緩慢變化 |

| 弱作用力 | SU(2)L | W±, Z | 約10-18 m | 引致放射性衰變、太陽核反應的中微子;因載體有質量而短程 |

| 強作用力 | SU(3)c | 膠子(gluon) | 核子尺度內 | 色電荷的「困束」,把夸克綁成質子、中子;高能時反而變弱(漸近自由) |

這三者在標準模型(Standard Model, SM)裡以 SU(3)c × SU(2)L × U(1)Y 的對稱結構共存,彼此分工,但並非互不相干。

已被證實的:電弱統一

電磁力和弱作用力在高能下其實是一家人:電弱作用力(electroweak interaction)。其數學骨架是 SU(2)L × U(1)Y。透過希格斯機制(Higgs mechanism),這個對稱在低能被自發破缺(spontaneous symmetry breaking),只留下 U(1)EM 的電磁對稱,於是:

- 三個 SU(2) 和一個 U(1) 的規範場混合,形成 W±、Z、有質量;以及無質量的光子。

- 混合角稱為溫伯格角(Weinberg angle, θW),電荷耦合 e 與弱耦合 g、g’ 的關係為 e = g sinθW = g’ cosθW。

- 希格斯場取得真空期望值 v ≈ 246 GeV,賦予 W、Z 和費米子質量。

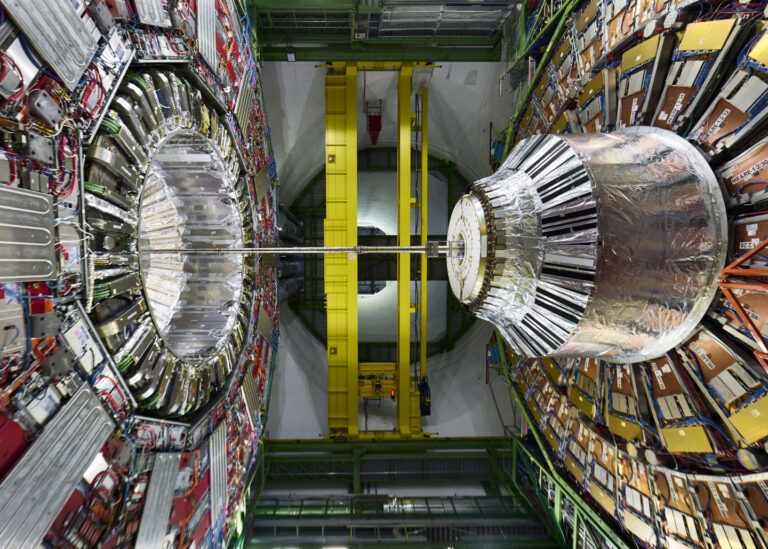

這個框架不是只停在紙上:1983 年發現 W、Z;2012 年在 LHC 發現質量約 125 GeV 的希格斯粒子。此後的精密測量顯示,電弱理論對散射截面、衰變比例、耦合關係的預言,和實驗在可觀的不確定度內吻合。換言之,「電磁 + 弱」這一對,確實已被統一,並有強力實證。

強作用力為何難以「接上」?

強作用力由量子色動力學(QCD)描述,對稱群是 SU(3)c。它的獨特性在於:

- 漸近自由(asymptotic freedom):能量越高,耦合越弱;這使得高能夸克散射可用微擾計算。

- 色困束(confinement):在低能,夸克和膠子被困在強子之內,無法單獨脫離;這也是我們日常看不到自由夸克的原因。

這種「高能弱、低能強」的雙重性,令強作用力在可及能量下不像電弱那樣容易看見與其他力的互通。但它仍可能在更高能量與電弱合流,只是需要觀察耦合如何隨能量改變。

耦合會「跑」:重整化群(RG)與能量刻度

在量子場論裡,耦合常數不是固定數字,而是會隨探測的能量刻度 μ 改變,這叫「跑動」(running)。直覺比喻:你用八達通(Octopus)搭車,轉線與否、是否繁忙時段會影響實付車資;物理裡,能量刻度就像不同「時段」,觀察到的互動強度也會略有不同。

- 電磁耦合 αEM:從低能的 1/137,跑到 Z 玻色子質量刻度 MZ 時約 1/127。

- 弱耦合:由 g、g’ 表徵,與 θW 一起跑。

- 強耦合 αs:在 MZ 約 0.118,往高能下降。

把三條耦合的跑動曲線往高能外推,它們有機會在某個極高能尺度靠攏甚至相交。這是大統一理論(GUT)的核心觀察。

大統一理論(GUT)的藍圖

所謂「大統一」,是把 SU(3)c × SU(2)L × U(1)Y 鑲嵌到一個更大的單一群中,如:

- SU(5):最簡單的候選者,將一代費米子放進 5̄ 與 10 的表示裡。

- SO(10):更「圓滿」:一代 16 維表示自然包含右手中微子,方便產生中微子微小質量(例如 seesaw 機制)。

- Pati–Salam SU(4) × SU(2)L × SU(2)R:把色荷和輕子視作「第四種色」,提供不同的嵌入路徑。

這些理論的共同訊號:

- 在 MGUT ≈ 1015–16 GeV 左右,三個耦合常數可能會合。

- 新規範玻色子會讓質子可衰變(proton decay)。典型預言是 p → e+π0 等道徑。

- 常伴隨夸克-輕子連結、重右手中微子,為中微子質量與宇宙重子不對稱提供線索。

關鍵是:目前沒有直接能量到達 1016 GeV 的加速器,因此檢驗主要靠低能的「痕跡」與極罕見事件。

超對稱(SUSY)讓交會更漂亮?

在沒有額外新物理時,三條耦合曲線往高能延伸時「差點」交會,但不完全重合。加入極小化超對稱標準模型(MSSM)後,每個粒子多一個超伴侶,改變 β 函數,使三條耦合在約 2 × 1016 GeV 更整齊地會合。這是 SUSY 長年被視為吸引人的理論理由之一,另外它也可緩解希格斯質量的精細調整問題。

然而,LHC 迄今未見明確的超對稱粒子蹤跡,把部分超伴侶的質量下限推高至 TeV 等級以上。這不等於 SUSY 死亡,只是「最簡單、最輕」的版本受壓;跑動交會仍可能藉由更複雜或更高質量譜的 SUSY、或其他閾值效應(threshold effects)維持。

實驗現況:已知、未知與待證

- 電弱統一已證實:W、Z、希格斯均被發現;精密檢驗與理論高度一致。

- 強作用力的漸近自由與困束機制:在深度非彈性散射、噴注(jets)、格點 QCD(lattice QCD)計算等層面獲得廣泛支持。

- 耦合跑動證據:LEP、SLC 與 LHC 的精密測量建立了「三耦合隨能量變化」的圖景,顯示向高能有靠攏趨勢,但是否真正交會取決於尚未觀察到的新物理。

- 質子衰變:目前未觀測到。超級神岡(Super-Kamiokande)對 p → e+π0 的壽命下限已推至約 1034 年等級,對 p → K+ν 也達 1033 年等級,已排除了最「天真」的 SU(5) 版本。

- 中微子質量與混合:已確立的中微子震盪意味著標準模型需擴充。SO(10) 等 GUT 自然容納重右手中微子與 seesaw 機制,這點是統一圖像的一項支持。

宇宙早期:天然的超高能「加速器」

大爆炸後極早期,溫度遠高於電弱尺度,甚至可觸及接近大統一能階。那時候,電弱對稱恢復,W、Z、希格斯的質量效應消失,三種力的面貌更接近「統一態」。雖然我們無法直接回到那個能量,但宇宙留下的痕跡—例如重子不對稱、可能的磁單極子(monopoles)稀缺—對 GUT 模型有約束。某些大統一與重子生成(baryogenesis)或輕子生成(leptogenesis)機制相容,這是它們吸引人的宇宙學面向。

還差什麼才算「全部統一」?

- 強與電弱的實證統一:目前只見耦合「趨近」,沒有直接證據顯示它們在某能階確實合為同一規則並產生可測新粒子或新相互作用。

- 引力:統一故事到此還未納入重力。量子引力候選如弦理論(string theory)能把引力與其他力放在同一框架,但其低能可驗信號尚未確立。

- 關鍵預言未見:質子衰變、特定的軟破缺超對稱譜線、磁單極子等,迄今都沒有鐵證。

因此,嚴格說法是:「電磁力與弱作用力已被統一並獲實證;強作用力與它們的統一仍屬假說層級,有理論美感與若干跡象,但未獲直接證實。」

常見誤解

- 「既然電弱已統一,為何還說有電磁、弱兩種力?」因為在我們日常能量下,對稱已破缺,表現為光子與 W/Z 的不同物理。統一描述在高能才更直接。

- 「強作用力會在 LHC 直接與電弱融合嗎?」不會。即使在 LHC 的多 TeV 能量,距離預期的大統一尺度還差十多個數量級;可見的是耦合的跑動、而非真正的群同化。

- 「發現希格斯就是證明所有力已統一?」不是。希格斯驗證的是電弱破缺機制,與強作用力或引力的統一是不同問題。

- 「沒有看到質子衰變=大統一錯了?」不必然。它排除了部分簡單模型,但更複雜的群結構、閾值修正或高於預期的壽命都可能讓大統一仍然可行。

從數學到可測:統一如何落地成「預言」?

- 群論嵌入:把三個規範群嵌入單一群,固定了費米子電荷分配,導致特定的罕見過程選擇規則。

- 跑動與交會:量測 αs(μ)、sin2θW(μ)、αEM(μ) 的能量依賴,外推看是否在單一 MGUT 匯合。

- 低能遺產:預言質子衰變分支比、電荷—質量關係、甚至與中微子質量矩陣的聯繫,這些都能在實驗與天文觀測上被檢驗或約束。

未來十年的關鍵實驗與觀測

- Hyper-Kamiokande、DUNE:提升質子衰變敏感度一個數量級,同時精準測中微子參數,檢驗 SO(10) 等模型的關聯預言。

- 高亮度 LHC(HL-LHC)、未來圓形對撞機(FCC)、μ 子對撞機:在 TeV–十多 TeV 尋找超對稱、額外規範玻色子或其他新物理,並把耦合跑動的實驗輸入做得更精。

- 低能精密實驗:電偶極矩(EDM)、稀有衰變、μ → eγ 等尋找違反某些對稱的微弱訊號,間接觸及大統一的味道結構。

- 宇宙學與天文:大尺度結構、引力波背景、超高能宇宙線,對早期宇宙物理與可能的相變提供新窗口。

在理想與證據之間保持張力

統一的想法有極高的審美與理性吸引力:更少的自由參數、更高的對稱、更深的關聯。電弱統一的成功是強而有力的示範。耦合跑動的趨近與中微子質量的線索,使大統一並非空想。然而,科學的標準是可檢驗性。到目前為止,強作用力與電弱的統一仍缺乏關鍵的直接信號;而引力的量子化與統一又把門檻推得更高。

結語:現在可以下結論了嗎?

如果要用一句話回答「電磁力、弱作用力、強作用力已被統一?」:我們已確定地把電磁與弱作用力統一起來,並且經由 W、Z、希格斯的發現與精密測量加以證實;至於把強作用力一起納入同一個更大的對稱框架,現階段仍屬合理但未被直接證實的願景。未來十年的大型地下水切倫科夫探測器、長基線中微子實驗、以及新一代對撞機與低能精密測量,可能會讓指針往「是」或「否」清晰偏轉。