【深造物理】當量子遇上時空:重力在微觀尺度究竟缺了哪一塊?

我們每天都在和重力打交道:坐地鐵、搭電梯、跑步時的下墜感,全都離不開它。但當我們把視線拉到更小的尺度——原子、分子、甚至更小的基本粒子——重力仍然像地球表面的那股熟悉拉力嗎?簡短答案:我們在很多情況下已能準確預測重力對量子系統的影響,但對於「重力本身是否也是量子化的相互作用」這個核心問題,人類仍未完全搞清楚。這不是科幻,而是當代物理最前沿的研究主題之一。

為何說「重力在微觀世界還未被了解」?

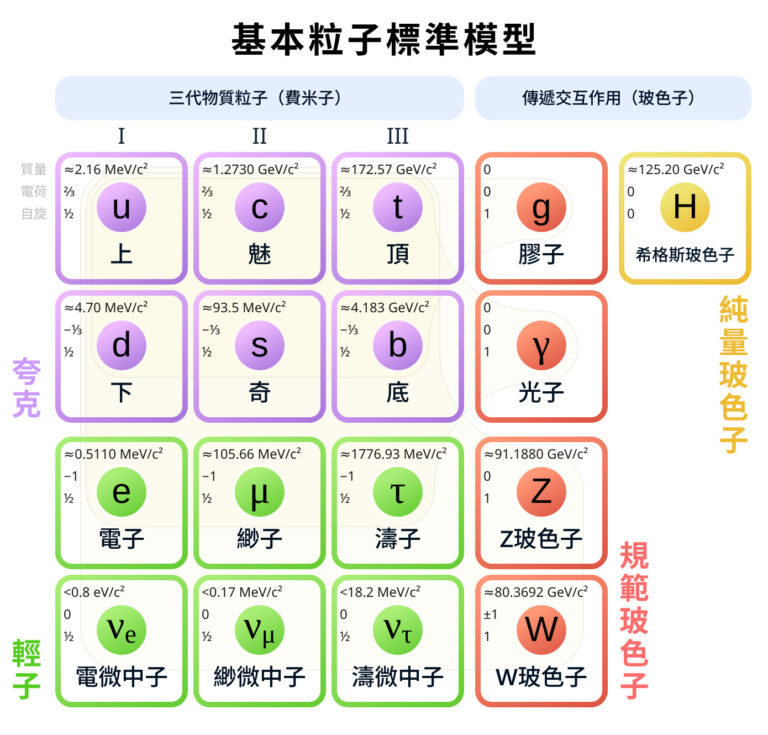

在宏觀尺度,愛因斯坦的廣義相對論 General Relativity (GR) 表現完美:從水星近日點進動到黑洞與重力波,全部中靶。在微觀尺度,電子、光子等遵守量子力學 Quantum Mechanics (QM) 及其延伸——量子場論 Quantum Field Theory (QFT),我們能用它建構精準到小數點後十多位的預測。

問題就出在「把兩套都很成功的理論放在一起」:當我們嘗試量子化重力、或把量子物質放進可量子化的時空中,會遇到數學上的無限大、概念上的衝突,以及尚未被實驗驗證的假設。這個落差不在平日的高度差或日常實驗,而是在極端情境:例如黑洞中心、宇宙最早期的瞬間,或者兩個微小物體之間如果因重力而產生量子糾纏(entanglement),它應該怎樣發生?

GR 與 QM 的根本差異

| 面向 | 廣義相對論 GR | 量子力學/量子場論 QM/QFT |

|---|---|---|

| 舞台 | 時空本身會彎曲,幾何是動態的 | 通常在固定背景時空上運算 |

| 描述方式 | 連續、幾何、經典場 | 離散量子態、機率幅、算符 |

| 訊息傳遞 | 受限於光速,局域因果 | 允許非定域關聯(糾纏),仍不違反因果 |

| 數學技術 | 微分幾何、張量場 | 希爾伯特空間、路徑積分、重整化 |

| 合併挑戰 | 量子化後出現不可重整化 | 如何把動態時空一併量子化? |

直白一點:GR 把重力解釋為時空幾何;QM 說自然是由量子態及其機率規則構成。當幾何也要量子化時,兩者的語言未必對得上。

我們其實已經知道很多:半經典與有效場論

- 半經典重力 semiclassical gravity:用愛因斯坦方程的左邊(幾何)對上右邊的量子物質能量動量張量的期望值。這在許多情況下有效,例如解釋黑洞霍金輻射 Hawking radiation 的輪廓、量子真空在曲率背景中的效應。不過,一旦考慮到「質量分佈本身處於疊加態 superposition」的極端情況,半經典描述可能失效。

- 有效場論 Effective Field Theory (EFT) 的重力:即使完整量子重力未知,我們仍能在「能量遠低於普朗克尺度 Planck scale」的前提下,做出一致的低能量預測。這套方法預言對牛頓引力的量子修正極微小,小到目前完全測不到,但理論上是自洽的。

換句話說,在一般實驗室與工程尺度,把 GR 和 QM「鬆鬆地」合起來用,大致沒問題。但要問「重力本身是否是由量子粒子(引力子 graviton)載體傳遞?」或「時空能否處於量子疊加?」這些根本性問題,我們還沒有定論。

普朗克尺度:我們遙不可及的「尺寸」

- 普朗克長度 Planck length:大約 1.6×10^-35 公尺

- 普朗克能量 Planck energy:大約 1.22×10^19 GeV

- 普朗克時間 Planck time:大約 5.4×10^-44 秒

粒子加速器遠遠達不到這些尺度,因此我們難以在「原地直撞」的方式看到量子重力的直接證據。這促使科學家發展別的方法:在更溫柔但更精密的實驗裡找蛛絲馬跡。

微距實驗:牛頓定律還守得住嗎?

過去二十多年,短距離重力實驗大幅進步。關鍵挑戰是:在亞毫米尺度,電磁和范德華力、卡西米爾 Casimir 力比重力強太多,必須用極精巧的屏蔽與中和。

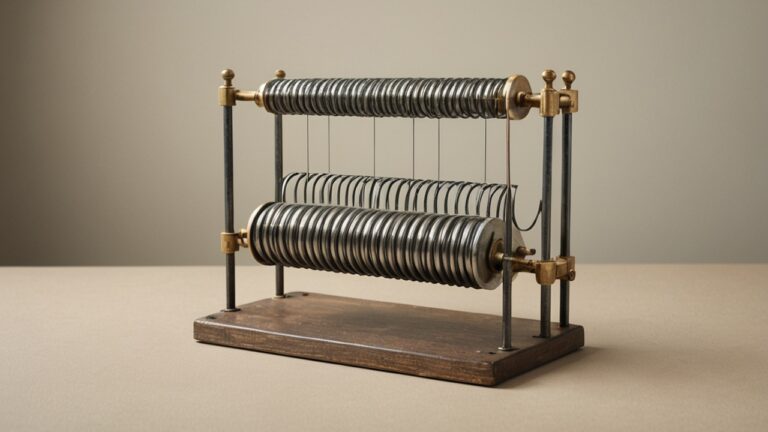

- 扭秤實驗 torsion balance:華盛頓大學 Eöt-Wash 團隊把平方反比定律測到約 50 微米等級,仍未見偏離。

- 毫克級質量的萬有引力:近年實驗把兩個約 90 毫克的金球放到毫米距離,直接量到它們之間極微弱的引力作用,證明我們能在桌面上「看見」兩個小物體互相吸引。

這些結果沒有推翻牛頓/愛因斯坦,但為「第五種力」或「額外維度」等假說畫下更嚴格的界線。

量子物體會不會「感受」相對論?答案是會

- 原子干涉儀 atom interferometer:利用物質波干涉,已把等效原理 Equivalence Principle(慣性質量=引力質量)測到約 10^-12 的精度。太空任務 MICROSCOPE 更把宏觀測試推到 10^-15 級別,暫未見違反。

- 重力時間膨脹與原子鐘 atomic clocks:先進的光學鐘已能在毫米高度差上量到相對論的引力紅移(高一點點就走得慢一點),表示量子系統的內在頻率會忠實回應引力勢。

這些都支持「在已測到的範圍內,量子物體按相對論的預測行事」。但它們仍未回答「重力本身要不要量子化」。

重力會逼量子疊加「塌縮」嗎?

有些學者(例如 Penrose、Diósi)提出重力誘發的波函數塌縮模型 gravity-induced collapse,認為當質量分佈處於疊加時,對應的時空幾何無法長時間維持「兩個版本」,因而會自發塌縮。這類模型可被實驗檢驗:

- 巨分子與納米粒子的物質波干涉:若塌縮存在,干涉條紋會提前消失。至今的實驗把界線推得很嚴,尚無明確異常。

- 量子糾纏作為「重力是否量子」的見證:所謂 BMV 提案(Bose–Marletto–Vedral)主張,如果兩顆微小質量只透過重力彼此作用,卻能產生量子糾纏,那就意味重力場至少具備某種量子自由度。多個團隊正嘗試用懸浮納米粒子或微型機械振盪子來實現此目標。

目前沒有實驗確認重力引致塌縮,也沒有直接見到重力介導的糾纏。未來十年被視為關鍵窗口。

引力子 graviton:存在,但難以直接捉到

在量子場論的框架下,重力若被量子化,最低能量的激發就是自旋 2 的無質量粒子——引力子。問題是它與物質耦合極弱,天文學家與實驗物理學家普遍認為,單一引力子的直接探測機會接近零。即使是像 LIGO 這樣的重力波探測器,也是在偵測大量引力子的「相干態」(類似一束非常微弱但包含很多光子的電磁波),而非逐顆引力子。

因此,尋找「重力是否量子」的策略,更傾向觀測「只有量子重力才可能導致的現象」,例如上段提到的重力介導糾纏。

主要理論路線圖:幾條在建中的「高鐵」

- 弦理論 String theory:把粒子視為一維弦的不同振動模式,引力子自然出現;透過 AdS/CFT 全息對應 holography 提供了「量子與幾何互譯」的強大工具。挑戰在於可檢驗性與如何對接我們的宇宙。

- 迴圈量子重力 Loop Quantum Gravity (LQG):嘗試直接量子化幾何,得到離散的面積與體積光譜。優點是背景獨立;挑戰是連結低能極限與可觀測量。

- 漸近安全 Asymptotic safety:期望重力的量子耦合在高能處流向一個非平凡固定點,使理論在所有能量下都自洽。數值跡象存在,但尚未定論。

- 因果集合 Causal set 與張量網路 tensor networks 等:從因果結構或量子資訊角度出發,重建幾何與引力動力學。

這些路線彼此交流愈來愈多,例如用量子資訊的語言重新理解黑洞熱力學與資訊問題。

黑洞與資訊:一座思想實驗的「粒子加速器」

黑洞蒸發與資訊悖論 information paradox,迫使我們面對「量子論的單位性 unitarity」與「廣義相對論的幾何」之間的緊張。近年藉由全息理論、量子極值面 Quantum Extremal Surfaces (QES) 與島嶼公式 island formula,物理學家在可控的模型中重建了霍金輻射攜帶資訊的路徑,顯示量子與引力的結合能維持單位性。雖然離真實天體尚有距離,這是指向一致理論的重要里程碑。

重力波、量子極限與日常科技的連動

別以為這些只在天文台。重力波探測器為了聽到極微弱的時空漣漪,已用上量子壓縮光 quantum squeezing 來降低測量噪音,並處理量子回饋噪音 quantum back-action,這些技術反過來推動精密測量與量子光學。高精度的慣性測量、時間同步與導航,從地鐵列車到衛星系統,都在受惠。

接下來 5–15 年,我們會看到甚麼?

- 更大規模的原子干涉儀:如 MAGIS-100、AION 等,探索中頻段重力波、暗物質,同時壓低重力與量子的交互測試的不確定。

- 重力誘發糾纏的首個明確實驗:若觀測到,將是重力量子化的有力證據;若觀測不到,也可對塌縮模型施加強限制。

- 短距離引力更嚴格測試:朝 10 微米級距逼近,進一步排除額外維度或第五力的參數空間。

- 原子鐘地圖:用毫米甚至更小尺度的引力紅移測量,生成「重力位勢剖面圖」,在地球物理與地形測繪上直接應用。

常見疑問速解

- 重力會不會在小尺度消失?目前在 50 微米左右的尺度仍遵守平方反比定律;更小距離仍在測試。

- 量子物體會掉下來嗎?會。冷原子拋射、原子干涉儀都觀察到自由落體與重力紅移效應,與 GR 一致。

- 可不可以直接偵測單一引力子?以現有與可預見技術,幾乎不可行;但我們可以偵測大量引力子形成的重力波。

- 量子重力會影響手機嗎?不是直接。但量子精密測量、時間標準与導航技術,會透過基建間接提升定位與通訊品質。

一個生活化的想像

想像在中環商廈乘電梯上升 1 層,身上的手錶(若是頂尖光學鐘)其實已經比樓下走得快一點點;你的原子在量子層面感受到的引力勢,確確實實影響著它們的內在頻率。這種「微小但真實」的效應,正是我們把宏觀相對論與微觀量子連在一起的橋樑。

結語:我們知道甚麼、未知甚麼、如何知道

科學上最有趣的地方,往往不是完全黑暗或已被照亮的區域,而是光圈邊緣。我們已知道:在日常到實驗室尺度,重力對量子物體的影響與 GR 的預測相容;在更高精度上,EFT 告訴我們量子修正極小。未知的是:時空本身是否量子化?引力能否像電磁力那樣被證實具有量子載體?在黑洞與宇宙早期,單位性的故事能否完整講圓?

答案不會突然從理論紙上跳出來,而會在一連串更乾淨的實驗中逐步成形:更好的隔離、更小的系統噪聲、更靈巧的干涉與糾纏設計。