【深造物理】時間膨脹是甚麼?為何你的時間與我的速度不一樣?

時間在日常裡看似公平:每個人的手錶都在滴答向前,港鐵班次、手機鬧鐘、股票開市,全靠準時。然而,當我們把視角放到相對論(Relativity)的尺度,時間其實是會被速度和重力改變流速的。這種「時間膨脹」(time dilation)不是修辭,而是可量度、已多次驗證的物理現象:飛機上的原子鐘會與地面的不同步,GPS衛星若不作相對論修正,定位會每天飄移幾公里。這篇文章會帶你由「為何光速是上限」說起,到「雙生子佯謬」如何化解,再落地到我們的生活場景,理解時間膨脹的科學、數字與應用。

時間膨脹是甚麼?最簡單的說法

時間膨脹指的是:不同觀察者,由於彼此有相對速度,或身處不同重力環境,所量到的時間間隔會不一樣。更精確地說,每件事物都沿著自己的世界線(worldline)前進,沿途累積的「固有時」(proper time)才是它自身體會到的時間。狹義相對論(Special Relativity, SR)告訴我們「動得快的鐘變慢」;廣義相對論(General Relativity, GR)則說「在重力較強處的鐘變慢」。

這兩種效應都已被反覆驗證:從宇宙線中的μ子(muon)壽命延長、到繞地衛星的原子鐘偏差,都與理論一致到小數點後多位。

核心原理:光速不變與同時性的相對性

愛因斯坦的兩個關鍵出發點:一,物理定律在所有等速直線(慣性)參考系都一樣;二,真空中的光速 c 對所有觀察者都相同。第二點非常反直覺,但它迫使我們放棄「絕對時間」這個古典觀念:如果光速對人人一樣快,那麼不同移動狀態的人,對「兩事同時發生」的判斷就會不同,時間和空間也會彼此混合。

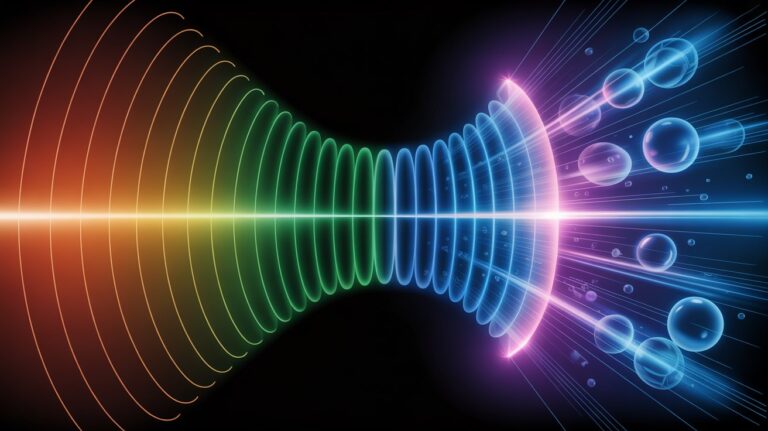

一個易懂的思考實驗是「光鐘」(light clock):想像一束光在兩面鏡之間上下反射,每次反射算一拍。如果光速固定,當光鐘在你面前靜止,光筆直上下走;但若光鐘橫向飛奔,光為了追著上下兩鏡,同時也被帶著橫移,路徑成斜線,等於走了更長的斜邊。路多了,但光速不變,於是每一拍所需時間變長——鐘變慢了。這個幾何關係,正是時間膨脹的數學來源。

用數字說話:洛侖茲因子與狹義時間膨脹

狹義相對論的時間膨脹可用洛侖茲因子(Lorentz factor)描述:

- γ = 1 / sqrt(1 − v²/c²)

- 移動中的鐘相對於靜止觀察者,會慢了 γ 倍;當 v ≪ c 時,可用近似 γ ≈ 1 + (v²/2c²)

數字感:

- 高鐵 300 km/h (約 83 m/s):每天慢約 3 奈秒(nanoseconds)。

- 客機 900 km/h (約 250 m/s):每天慢約 30 奈秒。

- 低地球軌道(例如太空站) 7.66 km/s:每天慢約 28 微秒(microseconds)。

這些效應對人身感覺來說極微弱,但對精密定位與同步通訊卻是不可忽視。

重力也會改變時間:廣義相對論的重力時間膨脹

廣義相對論把重力視為時空彎曲:質量讓時空幾何改變,時計在不同「高度」(重力勢)上走得不一樣。在弱重力與低速的地球環境,可用簡化公式估算:

- 時間速率的相對改變 ≈ Φ/c² − v²/(2c²)

- 其中 Φ 是重力勢(高度越高,Φ 越大),v 是速度。Φ/c² 項為重力帶來的「變快」,v²/(2c²) 項為速度帶來的「變慢」。

經典例子是 GPS:衛星軌道約 20,200 km 高,因為離地球遠,重力較弱,鐘自然走得更快,每天約 +45 微秒;但衛星繞地速度高,狹義效應令其變慢約 −7 微秒;兩者疊加,淨效應約 +38 微秒/天。若不事先在衛星鐘頻上扣回這偏差,定位每天會錯幾公里。

雙生子佯謬:其實是不同路徑的時間總長

著名的「雙生子佯謬」:一個雙胞胎坐上高速火箭旅行回來,會比留在地球的弟弟更年輕。很多人以為這違反了「相對」的對稱性:既然互相看對方在動,為何不是彼此都更年輕?關鍵在於世界線的幾何:兩人的旅程不是對稱的。旅行者必然有加減速、轉向,兩條世界線在時空中形成兩條不同的路徑;每條路徑累積的固有時不同。這就像在同一張地圖上走兩條不同的曲線,終點一樣,但路程可不同。數學上,固有時是沿世界線對時空間隔的積分,最大固有時恰好對應最「慣性直行」的路徑(近似理解),因此留在地球者通常積分較大,年齡也較大。

實際數字方面,低地球軌道的太空人每天大約淨慢 20 多微秒,一年約慢幾毫秒;這與公開的任務追蹤相符。

實驗證據:從地下實驗到天際

- μ子壽命延長:高速μ子在大氣層生成,按本身靜止壽命本不應活到地面,但因時間膨脹,實際可被地面探測到。

- 龐德–雷布卡實驗(Pound–Rebka, 1959):用莫斯堡效應測到大樓上下之間的重力紅移,證實重力時間膨脹。

- Hafele–Keating 飛行實驗(1971):把原子鐘帶上商用客機環球飛行,返航與地面時鐘比較,結果與 SR+GR 預測吻合。

- Gravity Probe A(1976):把氫微波激射原子鐘送上火箭,精準驗證廣義相對論的重力紅移。

- 現代光學原子鐘:高度差 30 厘米已可測出可重複的時間速率差,推動「相對論測地學」(relativistic geodesy)。

把相對論放回生活

- 高鐵到廣州:速度約 300 km/h。狹義時間膨脹每天慢約 3 奈秒;若高度變化不大,重力項幾乎可忽略。這差距肉眼當然感受不到,但對原子鐘仍是可計的數字。

- 香港—台北客機:速度約 900 km/h,高度約 10–12 km。狹義效應每天慢約 30 奈秒;但爬升到較高的重力勢,重力項每天快約 90–100 奈秒;兩者相抵,飛機上的鐘反而比地面快數十奈秒/天。單次航程只有幾小時,差距在皮秒級。

- 手機地圖為何準?因為 GPS 衛星已把相對論效應寫進導航訊號的時間標準,地面接收器才能做到米級定位。

幾個常見誤解

- 是不是只有高速才有?只要有相對速度或重力差,就有,但多數情況很小;精密科學和工程會在意,人類直觀不敏感。

- 是否需要加速才會有時間膨脹?狹義時間膨脹本身不需要加速;但當你比較兩段旅程的總「誰老得多」,加速使路徑不對稱,這才解開雙生子問題。

- 時間膨脹會讓你回到過去?不會。時間膨脹只改變不同參考系對時間流速的比較,不破壞因果關係(causality)。

- 只是鐘慢,不是人慢?一切物理過程都受影響,包括化學反應、生理時鐘。對當事人自己,一切依然正常;差異只在與別人的比較。

幾何視角:時空間隔與固有時

在米寇夫斯基(Minkowski)時空裡,兩事件之間的時空間隔 s 滿足 s² = (cΔt)² − (Δx)²(僅限 SR 與一維空間示意)。固有時 Δτ 正比於 s。這個幾何式告訴我們:空間位移越多(Δx 越大),在固定的座標時間 Δt 下,固有時會越小,也就是移動的鐘會更慢。當加入重力,時空度規(metric)不再平坦,公式變得更複雜,但思想一脈相承:不同世界線對固有時的「積分」不同,於是時間流速不同。

如何快速估算:一個小表格

以下為近似值,方便抓量級(每天的合併效應)。實際值會因高度、路線、方向等略有差異:

| 場景 | 速度/高度 | 狹義效應(慢) | 重力效應(快) | 合併(每天) |

|---|---|---|---|---|

| 高鐵 | 300 km/h | ≈ 3 ns | ≈ 0 ns | ≈ −3 ns |

| 客機巡航 | 900 km/h,10–12 km | ≈ 30 ns | ≈ 90–100 ns | ≈ +60–70 ns |

| ISS 太空站 | 7.66 km/s,400 km | ≈ 28 μs | ≈ 3–4 μs | ≈ −24–25 μs |

| GPS 衛星 | 3.9 km/s,20,200 km | ≈ 7 μs | ≈ 45 μs | ≈ +38 μs |

ns 表奈秒(10⁻⁹ 秒),μs 表微秒(10⁻⁶ 秒)。

從理論到工程:為何我們在乎幾十奈秒

- 衛星導航與同步電網:系統需要把不同地點的時間對齊到十億分之一秒等級,否則定位與相位控制會出現明顯偏差。

- 量子與光學通訊:跨洲光纖與衛星鏈路需精準校時,才能疊代相干通訊與頻率標準。

- 相對論測地學:以超高精度原子鐘測繪地球重力勢,分辨高度差到厘米,對海平面監測與地殼形變研究有用。

如果想親手算:兩個實用近似

- 低速近似:時間變慢比例 ≈ v²/(2c²)。把 v 代入 m/s,算出每天慢多少秒:Δt ≈ 86400 × v²/(2c²)。

- 小高度差:重力變快比例 ≈ gh/c² (g≈9.8 m/s²)。每天變快:Δt ≈ 86400 × gh/c²。10 km 高度約 95 奈秒/天。

這些估算在地球附近、速度遠小於光速時非常好用。要更準確,則需用完整的洛侖茲變換與廣義相對論度規。

結語:時間不是死板的,但它極其一致

時間膨脹改寫了我們對「時間」的直覺:它不是全宇宙統一的鼓點,而是隨著速度與重力,微妙而可預測地改變節拍。這並不讓世界變得混亂,反而讓我們看見更深的秩序:一切遵從光速不變與時空幾何的規則,從μ子到衛星,從飛機到黑洞,毫無例外。對香港人而言,雖然我們日常很難親身「感覺」時間膨脹,但我們的手機、導航、跨境金融系統,天天都在倚賴它默默運行。理解時間膨脹,不只是認識一個漂亮的物理概念,更是看見現代文明的精密齒輪如何契合無誤地轉動。