【深造物理】相對論中的長度收縮是甚麼?

想像你坐在港鐵車廂,手裡拿著一把一米長的直尺。當列車加速到接近光速時,月台上的人會量到你的尺比一米短。這不是眼花,也不是尺子被擠扁,而是愛因斯坦狹義相對論的核心效應之一:長度收縮(Length contraction)。它挑戰我們對「同時發生」的直覺,揭示出空間與時間其實是一體的時空。本文用簡單公式與清晰步驟,帶你把這個常被誤解的現象看透。

先說結論:什麼是長度收縮?

長度收縮指的是:當一個物體以速度 v 相對於你運動時,你沿著它的運動方向去量度它的長度,會比該物體在自身靜止時的長度短。數學上:

- 靜止長度(proper length):L0,物體在自己休息(靜止)那個參考系中量到的長度。

- 移動時你量到的長度:L = L0 / γ。

- γ(洛倫茲因子, Lorentz factor)= 1 / sqrt(1 − v^2/c^2),c 是光速。

重點:

- 只在「運動方向」發生收縮,垂直方向保持不變。

- 收縮不是物體被壓扁,而是不同參考系對「同時量兩端」這件事的定義不同。

- v 遠小於 c(例如日常交通),γ 幾乎等於 1,收縮幾乎察覺不到。

為何會收縮:從洛倫茲轉換看本質

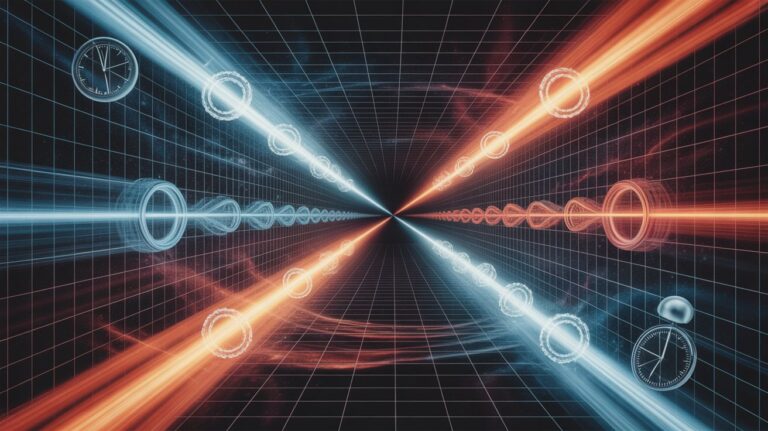

狹義相對論建立在兩個公設:物理定律對所有慣性參考系相同;光速在真空中對所有慣性參考系相同。滿足這兩點的座標轉換就是洛倫茲轉換(Lorentz transformation):

t' = γ (t − v x / c^2) x' = γ (x − v t)

現在考慮一支在自身座標系 S’ 靜止的尺,兩端點在 S’ 的座標是 x1′ 與 x2’,靜止長度 L0 = x2′ − x1’。在你的座標系 S(相對於尺以速度 v 運動)要量「長度」,必須在「同一時刻 t」記錄兩端位置 x1、x2,然後 L = x2 − x1。把洛倫茲轉換反過來(或直接用上式)可得:

L = L0 / γ

推導的關鍵不在於代數技巧,而在於你在 S 裡「同時」測兩端點(t1 = t2),這個同時條件在 S’ 看起來不是同時(t1′ ≠ t2’)。這就是長度收縮的真正來源:同時性的相對性。

同時性的關鍵:不是被擠扁,而是你怎樣同時量兩端

在牛頓式直覺中,我們以為「此時此刻」是全宇宙共通的。但在相對論中,不同運動狀態的觀察者對「同時」的判準不同。量長度時,你必須定義「在同一時刻讀到兩端的位置」。若兩個端點的時間讀數在不同參考系不一致,測量出的空間距離就會不同,這就是收縮。

這裡有兩個常見誤解:

- 誤解一:物體真的被壓扁。事實:在物體自己的靜止系裡,長度不變,沒有內力或壓縮應力。只有在不同參考系下的「座標描述」不同。

- 誤解二:拍照會看到扁。事實:你用相機「看到」的是光到達你眼睛的時間綜合效果,會產生所謂 Penrose–Terrell 旋轉,外觀像微微旋轉而非單純變短。要看到「長度收縮」需用同步時鐘與校正光程的測量程序。

一步步測:如何正確量一把移動中的尺

- 步驟 1:在鐵路軌道(你的參考系)沿線放一排同步時鐘(用愛因斯坦同步法:以光訊號往返校正)。

- 步驟 2:當尺子飛掠而過,同一時刻 t 記錄尺子的前端和後端在軌道上的位置。

- 步驟 3:位置差就是你量到的長度 L。這個 L 會等於 L0 / γ。

若你改用「單一相機」在某距離拍一張照片,不做光程校正,你得到的是視覺外觀,不直接等於幾何長度。

用港式例子建立直覺:月台、長梯和倉庫門

想像在青衣的貨倉門口(長度 10 米),一條 12 米長的梯子以極高速度平行地掠過門口。地面觀察者以同步時鐘同時讀取門兩邊的位置,會發現此刻整條梯子能「剛好」在門口內(因為梯子沿運動方向收縮)。但對梯子上的人來說,梯子沒變短,是門口更短;而「同時關上兩邊門」在兩個參考系的定義不同,因此不會出現自相矛盾或違反因果。這就是著名的「長梯與穀倉悖論」的解法:靠的就是同時性的相對性。

什麼速度才有感覺?數字最誠實

| 速度 v/c | γ | 收縮比例 L/L0 | 直觀說法 |

|---|---|---|---|

| 0.1 | ≈ 1.005 | ≈ 0.995 | 幾乎無感 |

| 0.5 | ≈ 1.155 | ≈ 0.866 | 縮約 13% |

| 0.9 | ≈ 2.294 | ≈ 0.436 | 不到一半 |

| 0.99 | ≈ 7.09 | ≈ 0.141 | 只剩約七分之一 |

| 0.999 | ≈ 22.37 | ≈ 0.045 | 變成約二十分之一 |

日常交通最高也就幾百公里每小時,v/c ~ 10^-6,幾乎無收縮;但在粒子物理與宇宙射線的世界,這效果是實打實的工程因素。

真實世界的證據:從大氣層到加速器

- 宇宙線μ子(muon)在大氣層:μ子的壽命在靜止時只有約 2.2 微秒,看似飛不到地面就應衰變完。實際上我們在海平面(包括香港)能量到大量 μ 子。標準解釋是時間延遲(對我們來說 μ 子的內時計變慢);等價地,從 μ 子的視角看地球大氣厚度沿運動方向長度收縮,路就「短了」,所以它來得及到達地面。這組觀察與計算和 L = L0/γ 完全一致。

- 粒子加速器束團:在同步加速器裡,接近光速的帶電粒子束在實驗室參考系中沿束流方向呈現更短的空間延展;設計探測器與碰撞點時會把相對論效應納入光學與時間窗設計。

- 高能天體噴流與宇宙射電源:我們在地球上處理遙測數據時,對於靠近光速的等離子雲,其「運動方向維度」在不同參考系的等效幾何描述亦需考慮洛倫茲收縮與同時性,否則對事件時間序的判讀會出錯。注意:這是資料詮釋與時空幾何問題,並不是說物體在自身靜止系被壓扁。

互相都說對方變短?會不會矛盾

相對性原理保證:在均勻直線運動中,各自都可把自己視為靜止,對方在動。因此甲看乙變短,乙看甲變短。矛盾在哪解?在「比較誰的尺子真正較短」之前,你必須指定「同時量兩端」的規則;不同參考系的同時性不同,導致比較方式也不同。只要嚴格用洛倫茲轉換,任何看似矛盾的敘述都會消失。

從時空觀看更深:不變的是間隔

在狹義相對論裡,真正不變的是時空間隔(spacetime interval):Δs^2 = c^2 Δt^2 − Δx^2 − Δy^2 − Δz^2。不同觀察者用不同切片(不同「同時面」)去剖開同一支世界管(worldtube),得到的空間長度自然不同。長度收縮因此不是一個力學的壓縮,而是幾何的投影效果。

加速與「剛體」:想把尺子加速,物理怎麼說

若你真的想把尺子從靜止加速到高速,事情會變複雜。相對論沒有嚴格意義上的「絕對剛體」。若你同時(在你的系)拉動尺子兩端,尺內部不同位置接收到力的時間不同,會產生彈性波與拉伸應力。這不是長度收縮本身,而是加速過程的材料力學問題。當加速完成後,在每個慣性階段,尺在自己的靜止系仍有長度 L0,在你的系裡仍然觀測到 L0/γ。

視覺 vs 幾何:為何你「看起來」未必覺得變短

如果真的能看到近光速的列車,你拍到的外觀不會單純「扁」而是像旋轉,這是 Penrose–Terrell 旋轉:靠近你的光較晚出發但較早到達,幾何投影被重排。這提醒我們:相對論的「長度」是一個理想測量程式(同一時刻定位兩端)的結果,而不是普通相片的視覺外觀。

常見迷思

- 「收縮會不會把原子擠壞?」不會。在物體自己的靜止系,原子間距不變;只有不同參考系的長度描述不同。

- 「收縮只在某個特殊方向?」是,僅沿運動方向;垂直方向的測量不受影響。

- 「GPS 需要長度收縮校正嗎?」GPS 主要考慮時間延遲(包括狹義與廣義相對論)與軌道幾何;長度收縮作為幾何效果已包含在完整的相對論時空校正之中。

- 「可不可以超光速讓東西收縮到零?」不能。相對論禁止有質量的物體達到或超過光速;v 趨近 c 時 γ → ∞,L → 0 的極限只是一個數學極限,實際上達不到。

一道練習加深手感

假設一列在自身靜止時長度 L0 = 120 米的「超快」列車,以 v = 0.8c 掠過一個長度 100 米的月台。γ = 1 / sqrt(1 − 0.8^2) = 5/3。月台觀察者看到列車長度 L = L0/γ = 120 × 3/5 = 72 米,短於月台,因而能同時容納前後端。列車乘客看月台長度縮為 100 × 3/5 = 60 米,比列車短;但他也會不同意「月台兩端關門是同時的」。兩種敘述都正確,因為各自在自己的同時性切片上計數。

把式子背後的直覺帶回生活

長度收縮不會影響我們平日坐車買餸,但它塑造了高能世界的樣貌:宇宙線能到達地面、加速器束團的時空安排、以及高速資料傳輸與計時的精準定義。它也提醒我們,很多看似「常識」的概念,例如「同時」和「長度」,都依賴於如何測量、誰在動、用什麼座標。當你下次在港鐵車窗前看著隧道飛逝,不妨想像:如果速度推到光速邊緣,空間與時間的邊界會如何在你眼前重排。

結語

長度收縮是狹義相對論的招牌現象之一,但它不是魔術、不是力學的擠壓,而是時空幾何與同時性定義的自然結果。記住三件事:只沿運動方向、來自同時性的相對性、測量程序需嚴謹。掌握這三點,公式 L = L0/γ 不再是一條冷冰冰的等式,而是理解高速宇宙如何運作的一把鑰匙。