【深造物理】認識薛丁格的貓,甚麼是量子疊加?

如果有人告訴你:有一隻被放進盒子裡的貓,在你打開盒子前,同時是「生」也是「死」,你會覺得是玄學還是科學?這不是腦筋急轉彎,而是量子力學(quantum mechanics)開山時代的一個著名思想實驗:薛丁格的貓(Schrödinger’s cat)。它挑戰我們日常的直覺,拋出幾個核心問題:微觀世界的規律如何過渡到宏觀世界?「觀測(observation)」到底扮演什麼角色?我們能否把機率描述當成真實世界的樣貌?本文會拆解這個實驗的來龍去脈、數學與物理背後的意義、現代詮釋與技術驗證,讓你在每天開關房門、按電梯那麼自然的動作中,重新體會「看見」與「存在」之間的關係。

薛丁格為何提出一隻「貓」?歷史脈絡與初衷

1935 年,奧地利物理學家薛丁格(Erwin Schrödinger)提出這個思想實驗,是為了批評或者至少質疑哥本哈根詮釋(Copenhagen interpretation)。當時的主流觀點認為:在沒有被量度(measurement)之前,量子系統會以疊加(superposition)的方式存在;只有在量度那一刻,波函數(wavefunction)才「塌縮(collapse)」,讓系統呈現某個確定結果。薛丁格試圖說:如果我們把這個規則從微觀(例如電子、光子)一路套到宏觀(如一隻貓),便會得到一個荒誕結論——貓在被觀測前同時生與死。這並非他真心相信貓會「又生又死」,而是要凸顯一個理論難題:量子—經典的交界在哪裡?

實驗設定:盒子、放射源與毒氣裝置

- 放射性原子(radioactive atom):有一定機率在一段時間內衰變(decay)。

- 偵測器(detector):一旦捕捉到衰變訊號,就會觸發機械裝置。

- 毒氣裝置(或破碎的氰化物瓶):被觸發後釋放毒氣。

- 貓:跟這套裝置一起放進完全不透光的盒子。

假設在一小時內,原子有 50% 機會衰變。如果它衰變,偵測器觸發,毒氣釋放,貓死;如果不衰變,貓活。當盒子沒被打開時,根據量子疊加的規則:原子在「衰變」與「未衰變」的量子疊加態,而這個疊加透過裝置一路「放大」,似乎令整個系統——包括貓——也處於「生」與「死」的疊加。這就是令人不安的地方。

量子疊加:不是兩個答案都對,而是狀態同時存在

在量子力學中,系統的狀態由波函數描述。疊加(superposition)的意思不是「我們不知道貓活還是死」那麼簡單,而是「在數學上,兩種狀態以複數振幅(complex amplitudes)相加而同時存在」。只有在進行量度時,我們才得到具體的結果,而結果的機率由振幅的模平方決定。這與日常機率的「無知」不同:日常機率可能是我們缺乏資訊;量子機率則深植於自然的行為之中,且會出現干涉(interference)等純量子現象。

觀測與塌縮:到底是誰、在何時令世界「定案」?

哥本哈根詮釋把量度放在中心位置:量度讓波函數塌縮,系統被迫從疊加挑一個結果。但「量度」是什麼?是人類意識?儀器互動?還是任何不可逆的環境耦合?這就引出後來的退相干(decoherence)理論,以及不同的詮釋觀點。

退相干:為何我們不會見到「又生又死」的貓

退相干是現代量子理論的關鍵概念。簡單說,任何宏觀物體(例如貓)無時無刻不在與環境(空氣分子、室溫光子、桌面震動等)互動。這些互動會把系統的量子相位資訊迅速「散落」到龐大的環境自由度中,令不同疊加分量之間不再能互相干涉。結果:雖然整體宇宙態仍可形式上保持純態,但對我們這些只看子系統的人來說,看到的就像是經典的「非此即彼」。

- 時間尺度:對宏觀物體,退相干速度極快,遠遠小於人類反應時間。

- 關鍵後果:退相干不等於「塌縮」,但它可以解釋為何宏觀世界看起來像是確定的。

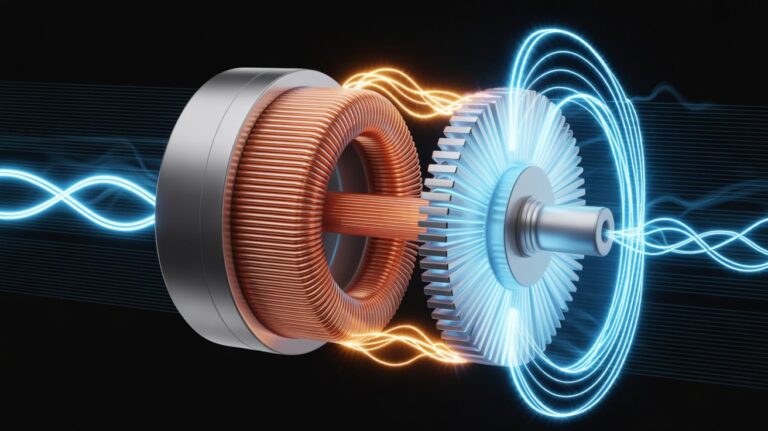

- 技術連結:量子電腦(quantum computer)與量子感測(quantum sensing)必須對抗退相干,維持相干性(coherence)。

不同詮釋:同一數學,不同世界觀

量子力學的可觀測預測在各詮釋間是一致的,但對「現實」的描繪各有角度:

- 哥本哈根詮釋:量度使波函數塌縮;「未被量度的性質沒有確定值」。

- 多世界詮釋(Many-Worlds Interpretation, MWI):沒有塌縮;宇宙分岔成不同分支,每個結果都實現;退相干解釋為何分支互不干擾。

- 客觀塌縮理論(Objective collapse):塌縮是真實的物理過程,可能與系統質量或尺度有關(如 GRW、Penrose 的重力誘發塌縮)。

- 隱變數理論(Hidden variables):如玻姆力學(Bohmian mechanics),存在確定的粒子軌跡,波函數引導演化;表面隨機性源自我們不知道的初始條件。

- 量子貝葉斯(Quantum Bayesianism, QBism):把量子態視為觀測者的信念,而非物體的屬性;量度更新的是主觀機率。

這些詮釋在數學計算上等價或近似等價於標準量子力學,但在形上學立場上有顯著差異。薛丁格的貓正好是測試它們直覺性的試金石。

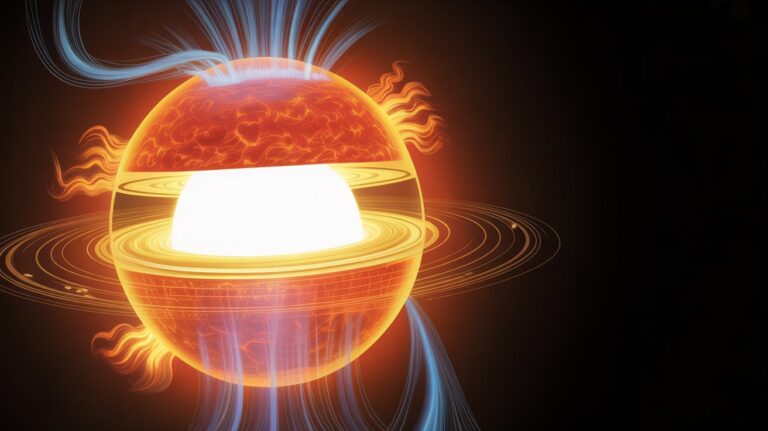

從電子到貓:疊加的「可放大性」與宏觀量子效應

很多人會問:電子的疊加還可以理解,但一隻活生生的貓怎會疊加?關鍵不在「貓」本身,而是疊加是否能由微觀放大到宏觀。理論上,只要耦合鏈條不斷擴大,疊加就能延伸。不過,環境退相干在宏觀尺度極其強烈,使得這種疊加幾乎不可能在實驗上保持。儘管如此,現代物理已在「介觀(mesoscopic)」與某些宏觀條件下觀測到量子特徵:

- 超導量子干涉裝置(SQUID):電流可同時沿兩方向流動的疊加態,在極低溫下可被操控與讀出。

- 機械諧振子(mechanical resonator):奈米或微米尺度的機械結構,被冷卻到接近量子基態後,可表現出量子疊加與糾纏(entanglement)。

- 分子干涉:如 C60 富勒烯分子在真空雙縫干涉實驗中展示出波動行為。

這些成果展示:量子特性不是只存在於「最小」的粒子裡,而是取決於相干性是否能維持。

「貓」與「觀測者」:需要人類意識嗎?

經典誤解之一是:量子塌縮需要人類意識。事實上,現代物理不必訴諸意識來解釋結果。任何能不可逆地把量子資訊散播到大量自由度的物理交互作用,都足以產生我們觀察到的單一結果。實際實驗上,探測器、放大器、資料記錄系統,甚至室內光子或空氣碰撞,都會在極短時間內讓疊加失去可見的干涉。

波函數是「真」還是「知」?PBR 定理與知識論辯論

波函數究竟是物理實在(ontic)還是知識(epistemic)的表徵?2012 年的 Pusey–Barrett–Rudolph (PBR) 定理在一定假設下指出:若不同的量子態可以對應於相同的底層實在,就會導致與量子預測矛盾的結論。這推動了把波函數視為更「真實」的觀點,但並未完全終結辯論。薛丁格的貓因此也成了討論波函數地位的生動教材。

貓與糾纏:一榮俱榮,一損俱損

在原始設定裡,原子與偵測器、機械裝置、以至於貓之間形成了糾纏(entanglement)。糾纏意味著整體態不能分解為各部分的獨立狀態;觀測其中一部分,就能立刻約束整體的可能性。貓的生死與原子是否衰變之間呈強烈相關,這是量子資訊(quantum information)視角的重要洞見。今天,我們用糾纏來建構量子密鑰分配(QKD)、量子網絡(quantum networks),甚至在量子計算中以糾纏作為計算資源。

Wigner 的朋友:把觀測者也放進盒子

物理學家 Wigner 提出另一變奏:如果盒子裡有位朋友負責觀測貓的生死,而你在外面還沒看結果,那你的角度看來,朋友與貓也是疊加的一部分。這把「觀測」問題推向更深:不同觀測者對系統狀態的描述能否一致?近年的「局域友善(Local Friendliness)」與「觀測者相對性」實驗與定理,試圖探測這些界線,雖然仍然不涉及天文尺度,但對我們理解物理實在具有哲學與技術上的啟發。

貓狀態(cat states):不是生死,而是量子態的「兩峰」

在量子光學與超導量子電路裡,研究者常把具有兩個明顯相位或位置峰值的疊加稱為「貓狀態」。例如:

- 光場的相幹態(coherent states) |α⟩ 與 |−α⟩ 的疊加:|Cat⟩ ∝ |α⟩ + e^{iφ}|−α⟩。

- 超導腔體裡可長時間儲存的「貓編碼(cat code)」量子位元,用來對抗某些錯誤通道。

這些「貓」不是生物,而是能在實驗中產生、操控與斷層掃描(tomography)的量子態,對量子糾錯(quantum error correction)與容錯量子計算(fault-tolerant quantum computing)極為重要。

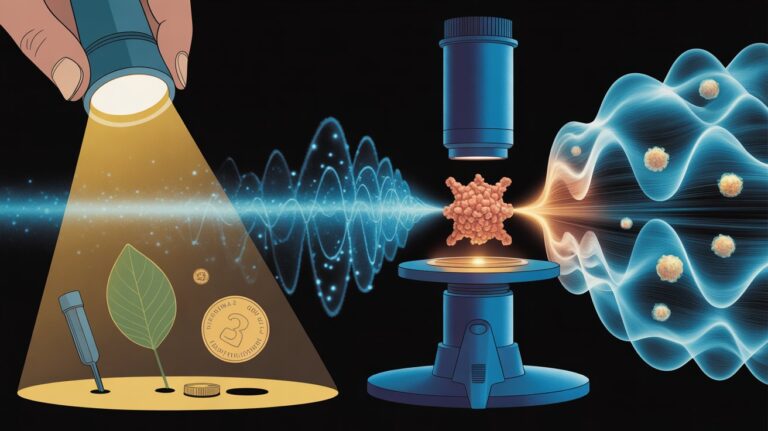

實驗證據:雙縫、違反貝爾不等式、弱量測

雖然我們不能把真正的貓放進盒子做實驗,但量子理論的基礎預言已被多方驗證:

- 雙縫干涉(Double-slit):單個粒子一次通過,積累出干涉條紋,顯示疊加與相位資訊。

- 違反貝爾不等式(Bell inequality violation):證明自然界無法用局域隱變數完全描述,糾纏的非古典相關是真實的。

- 弱量測(weak measurement):在極小擾動下獲取「弱值(weak value)」,探索量度過程與量子軌跡的細節。

這些研究共同支撐了薛丁格的貓所指涉的核心:疊加與糾纏並非理論把戲,而是可以被操控與應用的物理資源。

量度鏈條與放大:從量子到「我看見」

在實際儀器裡,量度不是單一步驟,而是一條鏈:量子系統 → 探測器 → 前置放大器 → 數位化 → 記錄 → 顯示器 → 人眼。退相干的關鍵在於,每一步都把量子資訊耦合到更多自由度,導致干涉不可能重建。這條鏈條的設計正是量子科技的核心工程:如何在需要時保持相干,該放大的時候快速、乾淨地放大到經典訊號。

用比喻理解「疊加」與「塌縮」

- 疊加好比你在搭港鐵時,用手機導航規劃兩條路線,它們在你未出閘前都「存在」於選項中;但量子疊加不是「兩個選項」那麼簡單,而是兩條路線會互相干涉,像兩條水波重疊,形成更複雜的圖樣。

- 塌縮有點像你真正踏出第一步,系統被迫「選」其中一條路線;但在量子層次,這個選擇帶有根本機率性。

- 退相干則像你把路線分享到群組,大家各自轉傳、評論到不同群聊,一下子訊息散到全城,想要回收原本的「純淨版本」近乎不可能。

常見誤解澄清

- 「貓真的同時生與死?」:在實驗室條件下,宏觀生物的相干性無法維持,實際上我們不會見到。這是退相干的結果。

- 「觀測需要人類意識?」:不需要。任何足以造成不可逆資訊散佈的相互作用已足夠。

- 「量子=神秘力量可改變現實?」:量子現象受嚴謹數學與實驗檢驗,不能用來支持超自然主張。

- 「疊加=我們無知?」:不只如此。疊加可產生干涉,顯示它不等同於經典無知。

與現代科技的連結:從思想實驗到工程藍圖

- 量子計算:以疊加與糾纏提升某些問題的計算速度,如質因數分解(Shor)與無序搜尋(Grover)。

- 量子通訊:利用糾纏與不可複製定理(no-cloning theorem)達成安全傳輸。

- 量子感測與成像:以相干性提升精度,如原子鐘、磁力計、干涉式重力波探測器中的量子壓擾(quantum squeezing)。

這些進展說明:薛丁格的貓不只是哲學聊天用的比喻,而是指向實際可用的物理資源。

延伸:與重力、時空是否有關?

有人提出重力可能影響量子塌縮(例如 Penrose 的構想):質量分布的疊加對應不同時空幾何,或許不穩定。近年亦有把介觀物體置於超位置(superposition of positions)並探測重力相互作用量子化的提案。雖然仍在早期階段,但這方向可能把量子與廣義相對論連上線索。需留意:目前沒有共識性的實驗證據證明重力導致塌縮,相關研究仍在進行。

結語:貓之所以迷人,在於把問題問到邊界

薛丁格的貓是一面鏡子,映照量子世界與我們直覺之間的落差。它讓我們檢視:什麼是物理系統的「狀態」?「觀測」是否只是一個物理過程?為何宏觀世界如此穩定、確定,而微觀卻充滿機率與干涉?在退相干的視角下,我們理解到:宏觀的確定性來自與環境迅速而強烈的耦合;在不同詮釋下,我們也看見同一數學如何塑造不同的世界圖像。今天,實驗已能在受控的條件下創造「貓狀態」,讓思想實驗的靈感變成技術的燃料。下一次你打開房門,別忘了:不是門後的世界等你看見才存在,而是你與世界的互動,決定了你能看見什麼,以及以什麼解析度看見。薛丁格的貓,最終讓我們學會:理解的邊界,常常就是創新的起點。