【基本粒子2】從原子核到希格斯場,看懂基本粒子與四大作用力

我們平時看見的桌椅、手機、甚至身體,都是由更小的東西組成的。在現代物理學裡,這些最小的“積木”被稱為基本粒子。雖然名稱聽起來抽象,但用幾個生活化的比喻,就能把它們和它們之間互相作用的四種基本力,變得直觀易懂。以下把重要概念整理出來,保留常見的例子,幫你把粒子世界拉近到日常經驗。

什麼是基本粒子?兩大家族:費米子與玻色子

基本粒子大致分成兩類:一類是“構成物質”的粒子,叫費米子(fermions);另一類是“傳遞作用力”的粒子,叫玻色子(bosons)。費米子像是家庭中的人,構成了物質的主要成員;玻色子像是家庭中的郵差或膠水,負責把力量從一處傳到另一處,或把不同成員黏在一起。

費米子裡面又有兩種常見成員:夸克(quarks)和輕子(leptons)。夸克是組成質子和中子的元件;輕子裡最熟悉的當然是電子。總共大約有十二種費米子(六種夸克、六種輕子),它們是構成我們日常可見物質的基本單位。

四種基本作用力和它們的「中介粒子」

基本粒子之間互相影響、互相吸引或排斥,主要靠四種基本力:強作用力、電磁力、弱作用力和重力。每一種力都有自己的“傳信者”或媒介粒子,類似不同情境下負責傳遞信息的人或物。

強作用力:把帶正電的質子綑綁在一起的「膠水」

把原子核想像成一班要合照的朋友,但其中好幾個朋友都很不合——質子帶正電,按照靜電排斥定律會互相推開。為甚麼原子核仍能穩穩地存在?答案是強作用力(strong force)。

強作用力在原子核內非常強大,它把夸克緊緊綁在一起,形成質子和中子,並把這些核子黏成一個整體。這股力的傳遞者叫做膠子(gluon)。膠子的名字很貼切:就像膠水,在夸克之間出現,持續拉住它們,使夸克無法單獨離開(這個現象稱為“禁閉”)。膠子本身沒有電荷,也沒有靜止質量(mass),但因為它們不停交換、互相作用,合起來造就出非常強的吸引力。

生活比喻:想像兩個磁鐵之間有一塊看不見的黏膠,黏膠會把它們粘在一起,即使磁鐵本身有排斥的傾向,黏膠仍能勝出。在原子核裡,膠子就是那塊黏膠。

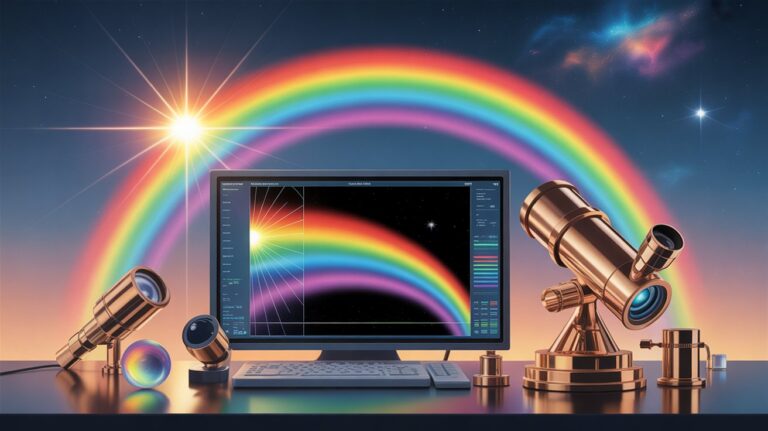

電磁力:光子是傳遞電力的「使者」

電磁力(electromagnetic force)是我們最熟悉的一個力,負責靜電吸引或排斥、化學鍵、電流等等。這股力量的傳遞者是光子(photon)。不只可見光,連靜電場的影響、無線電波,都是由光子這個角色來傳遞。

光子有一個重要特性:它以光速傳播,這就是為什麼電磁影響在日常尺度上幾乎瞬間發生(但在宇宙尺度上則有明顯延遲)。而光子本身也沒有靜止質量,這讓電磁作用能夠傳得那麼遠。

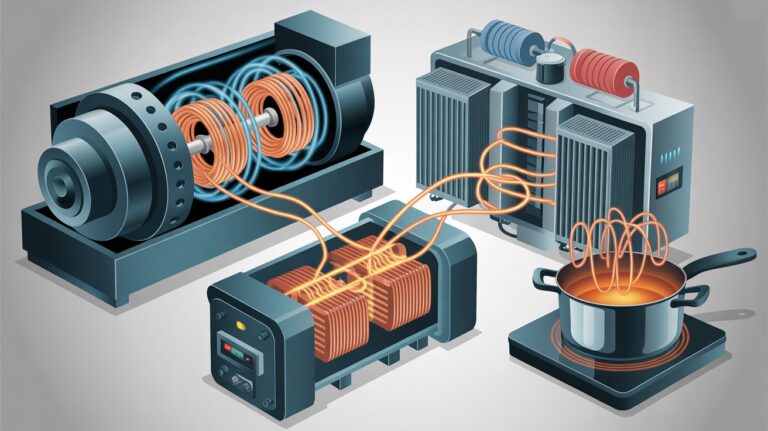

弱作用力:β衰變和W、Z玻色子

弱作用力(weak force)處理某些粒子互相轉變的過程,例如β衰變。在β衰變中,一個中子可以轉變成質子,同時釋放出一個電子(和一個反中微子)。要想像這個過程,可以把原子核裡原本緊密綁在一起的成分,透過一個中介物短暫改變身份,令一位“隊員”變成另一位隊員後從隊伍中離開。

控制這類過程的就是W+、W−和Z0這三個玻色子(合稱弱作用玻色子)。它們的特點很特別:雖然是粒子,但質量非常大——遠大於一個原子核。你可能會疑惑:既然那麼重的東西,怎會出現在尺寸只有原子核那麼小的地方?重點在於:在量子世界裡,這些傳遞者可以在極短時間內以「虛粒子」的形式出現並發揮作用,就像借用一件很貴重的工具只用一瞬間便還回去。因為時間非常短,能量借用的規模不會被直接發現,但它足以讓中子變成質子、釋放電子—也就是β衰變。

生活比喻:想像在足球場內,某人必須臨時借用一個特殊的裝備(W或Z),才能完成一個換人動作;裝備很笨重,但只借用一小段時間就還回去,外界不會覺得場內發生了甚麼明顯改變。

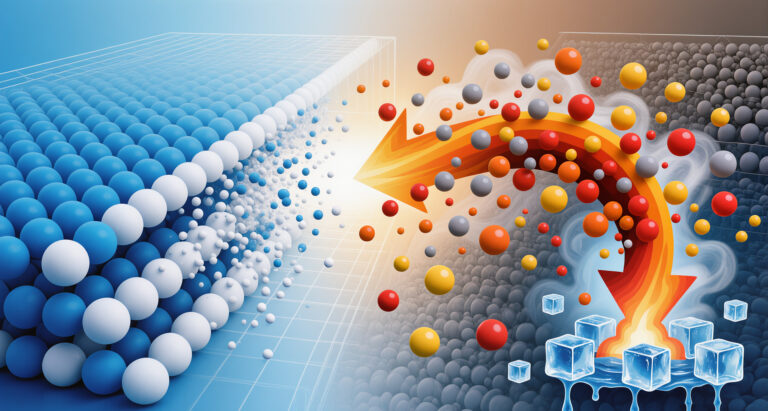

希格斯場與質量的由來:不是物體自帶,而是環境賦予

我們習慣把質量看成物體的固有屬性:這個物件有多重就是那樣。但在量子場論裡,質量的故事更像是一個「場」(field)與粒子互動的結果。想像全宇宙充滿了一層看不見、無處不在的「希格斯場」。某些粒子與這個場互動得多,就像在水中走路會被水拖住,表現出較大的慣性,也就是我們說的有質量;另一些粒子幾乎不與希格斯場互動,就像在空氣中自由飛行,幾乎沒有質量。

希格斯玻色子(Higgs boson)可以被看作是希格斯場的一種微小激發,就像把平靜水面打個小漣漪。科學家多年來透過實驗觀察到這個粒子,確認了希格斯場的確存在,進一步解釋了質量為何會出現。

生活比喻:想像你走進一間滿是交談的人群。若你走得慢、跟很多人碰到,你就覺得被拖慢(有質量);若你走得快、沒人理會,你就像質量很小的粒子。希格斯場像那群人,希格斯玻色子像人群中一陣特別的波動。

重力與引力子(假想)

重力(萬有引力)是我們日常最直觀的力—舉步、掉落、行星圍繞恆星。把重力也完全納入像電磁力或強、弱那樣的「粒子交換」語言,是理論物理的一個未完成目標。有些模型預言存在一種名為引力子(graviton)的粒子,作為重力的傳遞者,但至今尚未實驗證實。

重力在宏觀世界中明顯,但在粒子尺度非常弱,這也是為何用實驗找到引力子特別困難:其影響太微弱,極難與其他雜訊分辨。

把它們放在一起:標準模型的簡潔圖像

把上述成員整理一下,我們就能看到「標準模型」的大概輪廓:十二種費米子(六夸克、六輕子)構成物質;幾種玻色子作為力的傳遞者——膠子(強力)、光子(電磁力)、W±和Z0(弱力);再加上希格斯玻色子,解釋質量的來源。把重力也納入會更完整,但目前還是個開放問題。

需要注意的是:有些玻色子(例如膠子、光子)本身沒有靜止質量,但它們仍負責巨大的影響力;有些粒子質量很大(如W、Z),但它們的作用常只是短暫出現於微觀過程中。

結語:從日常回看微觀

基本粒子和四種基本力看似抽象,實則與日常生活息息相關:電子與化學鍵決定物質的性質;光子讓我們看見世界,也傳遞電磁作用;膠子與強力讓原子核穩定,從而有元素;希格斯場則幫我們理解質量為何存在。把這些概念用簡單比喻理解,就像拆解一件複雜的機械,先認識零件與它們的連接方式,再把宏觀現象串起來──這樣面對粒子物理,也沒那麼遙遠。