【深造物理】光電效應:從金屬表面跳出的電子與量子世界的開端

如果你把手電筒照向金屬片,會發生什麼事?多數人會說:金屬亮起來,沒什麼特別。但在實驗室裡,物理學家發現了更離奇的現象:只要光的顏色(頻率, frequency)夠「高」,金屬表面上的電子會被「踢」出來,形成電流;但如果光顏色不夠高,再亮的燈也徒然。這就是光電效應(photoelectric effect),一個看似小兒科的實驗,卻推翻了光僅是波動的舊觀念,開啟量子物理的大門。本文會帶你從基本概念一路走到精細實驗、方程式與應用,理解為何光電效應至今仍是現代科技與量子直覺的核心。

為何要關心光電效應?生活中的伏筆

你每天其實都在與光電效應擦身而過:

- 自動門與感測器:部分光感測元件利用光照引發電子流動,配合電路判斷「有人經過」。

- 太陽能板:嚴格說太陽能電池更多是「光伏效應(photovoltaic effect)」與固態結構的聯合作用,但在微觀層面,同樣涉及光子讓帶電載子脫困、產生電流的核心概念。

- 相機的圖像感測器:CMOS/CCD 感測器吸收光子,釋放電子,轉成電訊號,最後變成你看到的照片。

- 表面分析儀器:現代材料科學常用光電子能譜(XPS, UPS),量度被打出的電子能量分佈,反推材料的化學鍵與能帶結構。

這些應用的靈魂,就是光如何把金屬或半導體裡的電子「扯」出來。要理解這點,我們得先從經典物理的困惑說起。

經典觀點為何卡關?亮度不等於能量夠

19 世紀末,大家普遍相信光是波。波有能量,而且能量與振幅(亮度)有關。直覺上,若把光打得更亮,應該就能提供更多能量,好讓電子最終被擊出。然而實驗證據卻說「不是這樣」:

- 存在臨界頻率(threshold frequency):低於這個頻率,不論你把光打得多亮,都打不出電子。

- 電子動能只跟頻率有關:一旦頻率高於臨界值,放出來的電子最大動能會隨著光的頻率增加而增加,與亮度無關。

- 反應即時:只要頻率達標,電子幾乎瞬間離開金屬;沒有我們想像中「慢慢累積能量」的延遲。

這三點,與「亮度就是提供能量」的波動直覺矛盾。當年的物理界因此大受震撼。

愛因斯坦的量子解釋:光子一次給一個能量包

1905 年,愛因斯坦提出大膽想法:光不只像波,也像由一顆顆粒子—光子(photon)—組成;每顆光子帶有固定能量 E = h f,其中 h 是普朗克常數(Planck constant),f 是光的頻率。當光照到金屬表面時,電子要「逃出」金屬至少要克服逸出功(work function, 記作 φ),就像要跳過一道能量門檻。若單一光子的能量 h f 小於 φ,再多光子也沒用,因為每次碰撞都只有一包能量,不能把多顆光子的能量累積到同一顆電子身上。

一旦 h f ≥ φ,電子被打出金屬後的最大動能(K_max)由下式決定:

- h f = φ + K_max

於是:

- 頻率越高,K_max 越大;

- 亮度越高,代表光子數越多,放出的電子數量會變多,但單顆電子的最大動能不變;

- 只要 h f 達標,放射幾乎即時,沒有累積延遲。

這個圖像清楚、合邏輯,與實驗吻合,也替量子理論奠定根基。愛因斯坦因此在 1921 年獲得諾貝爾物理獎(頒獎詞重點即在光電效應解釋)。

實驗怎麼做?從金屬片到遏止電壓

最經典的佈局是用一個真空管,把光照到金屬陰極,讓被打出的電子朝向陽極飛去,形成電流。再在電路上施加一個可調的反向電壓(遏止電壓, stopping potential, 記作 V_s),慢慢把電子「推回去」。當電壓大到足以擋下最快的電子時,電流剛好降為零。此時有:

- e V_s = K_max = h f − φ

這個線性關係讓我們直接量出普朗克常數 h 與逸出功 φ。實驗細節上,還要注意表面清潔度、光源頻譜、接觸電位差、以及金屬的功函數可能因氧化而改變等。

「逸出功」到底是什麼?材料視角的理解

把金屬想像成電子海。電子在金屬內部被晶格與其他電子的集體作用束縛。從能帶(band)觀點看,金屬有一個費米能階(Fermi level, E_F),而逸出功 φ 是把電子從 E_F 提升到真空能階(vacuum level, E_vac)所需的最少能量:

- φ = E_vac − E_F

不同金屬有不同 φ,例如鈉相對較低、鎢較高。表面處理(如吸附)會改變表面偶極,進而改變 φ。這也是為何高效率的光陰極(photocathode)常需精密塗層與超高真空環境。

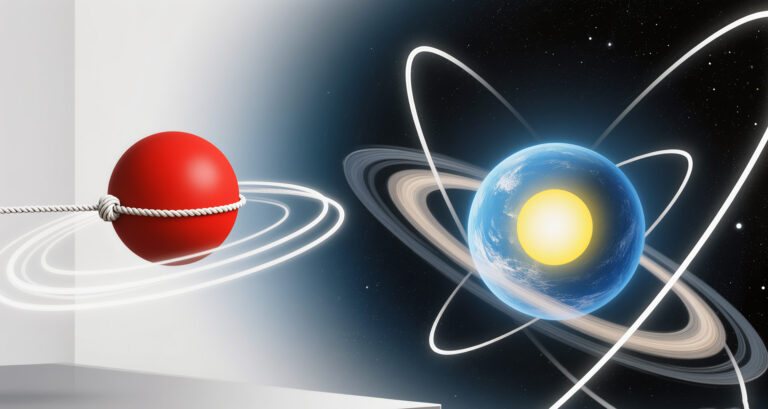

波還是粒子?雙重身分的精準說法

光電效應支持「光子」這個粒子觀點,但不表示光不是波。事實上,干涉與衍射這些經典波現象仍然存在。量子力學提供更完整的描述:電磁場可被量子化,形成光子;在某些測量下展示粒子性,在另一些場景下表現波動性。光電效應特別放大了「單光子—單電子」的能量轉移機制,因此粒子性顯著。

從方程式看物理:直線斜率就是 h

假設我們改變光的頻率 f,記錄相應的遏止電壓 V_s,理論預測:

- e V_s = h f − φ

把 V_s 對 f 作圖,是一條斜率為 h/e 的直線,與亮度無關。截距對應 −φ/e。這個實驗既是教學經典,也是真實可測的基本常數測量方法。

與「亮度」的關係:強度、功率與光子通量

在量子圖像下,光強度(intensity)反映的是單位時間、單位面積的光子數(光子通量, photon flux)。對光電效應來說:

- 若 f 固定且高於臨界值,強度↑ → 電流↑(更多電子被打出),但遏止電壓不變。

- 若 f 低於臨界值,不論強度多大,仍不出電子。

- 若 f 提高,K_max 隨之提高,遏止電壓上升。

這些結論和「能量包」的概念一脈相承。

金屬以外:半導體與光伏效應

在半導體中,電子不是從金屬費米能階到真空,而是從價帶(valence band)被激發到導帶(conduction band),跨越能隙(band gap)。這樣形成的電子—電洞對在內建電場下被分離,就能產生電壓與電流。這是太陽能電池的核心。雖然細節不同,但「光子能量門檻」的精神仍在:光子能量需大於能隙,效率則與能帶結構、缺陷、吸收係數等有關。

進階:表面光電子能譜(XPS/UPS)與材料指紋

光電效應不只告訴我們「有沒有電子被打出來」,更能精細地量度電子的束縛能(binding energy)。其基本思路是:用已知能量的光子(如 UV 或 X 光)打出電子,量度電子的動能分佈,回推其初始束縛能。這讓我們能:

- 辨識化學元素與化學態:例如 XPS 的核心軌域峰值位置會因化學鍵帶電環境改變而產生化學位移(chemical shift)。

- 解析能帶與費米面:UPS 對接近費米能級的態特別敏感,常用於研究導電性與表面態。

- 做角度解析光電子能譜(ARPES):加入動量解析,重建能帶色散,成為凝態物理研究的王牌工具。

要達成高精度量測,實驗條件極講究:超高真空(UHV)、潔淨表面、單色光源、與高能量解析度的電子能量分析儀。

超快光電效應:費秒與阿秒尺度的時間觀測

進入超快雷射領域,我們可以以費秒(femtosecond, 10^-15 s)乃至阿秒(attosecond, 10^-18 s)的脈衝光,直接觀察電子離開金屬或分子軌域的超短動力學。常見技巧包括:

- 泵浦-探測(pump-probe)量測:先用一束光觸發光電放射,再用延遲的探測脈衝抽樣電子能量/角度分佈。

- 阿秒光電子計時(attosecond streaking):利用強場改變被放出電子的相位與動量,反推出放射時間的尺度。

這些方法讓我們窺見「電子何時、如何」逃離材料,連帶影響對化學反應、載子鬆弛與能量轉換路徑的理解。

熱電子、倍頻與多光子光電效應

當光強度極高或脈衝極短時,會出現超越單光子過程的現象:

- 多光子光電效應(multi-photon photoemission, MPP):同一電子幾乎同時吸收兩顆或多顆光子而逸出,對應電流對強度呈非線性依賴。

- 場致與強場效應:在很強的近場(例如尖端表面等離子共振)下,電子可經隧穿(tunneling)離開。

- 熱電子路徑:強吸收後先轉為電子系統加熱,再由高能尾端的熱電子逸出。

這些都擴展了光電效應的操作空間,也牽涉奈米結構、等離子體(plasmon)與熱-電子耦合的豐富物理。

光電陰極與電子槍:從光到高亮度電子束

粒子加速器與超快電子繞射(UED)常用光電陰極產生高亮度、低發射度(emittance)的電子束。設計重點包括:

- 材料選擇:低 φ 的鹼金屬化合物(Cs-Te、Cs-K-Sb 等)或金屬(銅、鎢)視應用折衷量壽命與量子效率(QE)。

- 表面工程:清潔、重建、活化以提升 QE。

- 光學驅動:脈衝寬度、波長與空間整形,控制束流時域與橫向相空間品質。

這些系統把光電效應變成可工程化的電子源頭,服務於材料結構成像、自由電子雷射等前沿設備。

日常應用

- 可再生能源與綠色建築:理解光與材料互動,有助於評估與選擇高效太陽能元件與窗膜技術。

- 感測與安防:光子計數器、UV 感測器與光學門禁的敏感度與誤警率,背後都牽涉光生載子與表面效應。

- 電子產品與影像:手機相機感測器的低光表現、雜訊與量子效率,與光子轉電子的過程密不可分。

- 新材料與創科:本地研發實驗室若做 2D 材料或奈米結構,光電子能譜是重要的表徵手段。

常見誤解

- 「光越亮越能把電子打得更快」:錯。最大動能決定於頻率,不是亮度。

- 「可以用多顆低能光子累積能量把電子打出來」:在一般強度下,單電子與單光子的相互作用不會累積。多光子效應需要極高強度,而且有明顯非線性特徵。

- 「光電效應只發生在金屬」:不。半導體與絕緣體在合適條件下也有光致載子產生,雖然能帶機制不同。

- 「光是粒子不是波」:兩者兼具。具體哪一面顯著,取決於測量與互動情境。

把數字帶進來:一個小算例

假設某金屬的逸出功 φ = 2.2 eV。若用藍光 f 對應光子能量 2.8 eV,則:

- K_max = 2.8 eV − 2.2 eV = 0.6 eV

- 遏止電壓 V_s = K_max / e ≈ 0.6 V

若改用更高頻率的紫外光,光子能量 4.5 eV,則:

- K_max = 4.5 − 2.2 = 2.3 eV

- V_s ≈ 2.3 V

但如果用紅光 1.8 eV,再怎麼提高亮度也不會有光電子產生,因為 h f

從歷史到未來:量子的直覺與工程的準則

光電效應在歷史上扮演破局角色:它讓人們接受能量量子化的概念,也促成了對物質與光相互作用的全新理解。在工程上,它又化身成一套準則:選材料要看逸出功或能隙;選光源要看頻率與光子通量;儀器設計要考慮表面與真空條件。從基礎常數的量測到超快動力學的觀測,光電效應把「看不見的電子世界」變成可被操控與應用的技術。

結語:一束光,打開量子世界的門

光電效應看似簡單:光打上去,電子飛出來。其實背後是對能量、時間與物質結構的深刻對話。它告訴我們:自然界不是連續無限可分的,而是以一包包能量、在一瞬瞬時刻發生作用。下次你走過自動門、拿起手機拍照、或在辦公室窗邊思考太陽能板時,不妨想起那個關鍵的公式 h f = φ + K_max。一束合適的光,足以讓電子跨越門檻,也讓我們跨進量子物理的視野。