【深造物理】氫彈與原子彈的原理,兩種核武有甚麼分別?

如果你在新聞裡看到「核試」或「戰略威懾」,往往會同時聽到兩個名字:原子彈(A-bomb)與氫彈(H-bomb)。兩者都屬於核武器,但原理、結構、能量來源、威力規模與戰略用途都有本質差別。本文帶你一步步拆解:氫彈和核彈到底有甚麼分別?

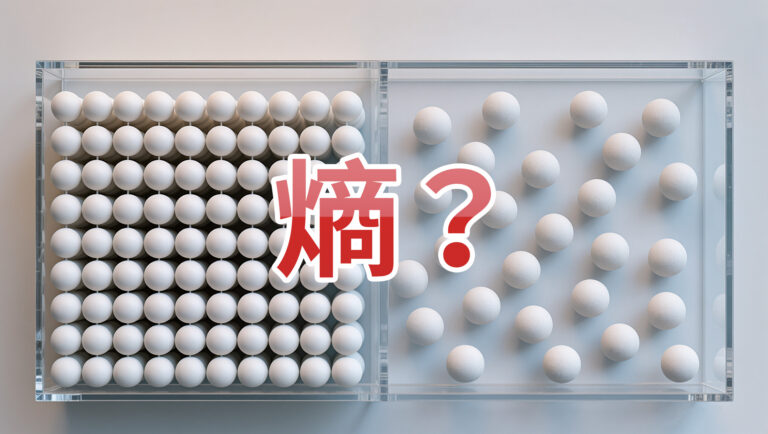

兩種核能:裂變 vs 聚變

先用一個比喻:想像你有兩種「能量生意」。其一是把大公司拆賣—把巨無霸企業分拆出售,意外地更值錢;其二則是把幾間小店合併成連鎖品牌,規模效應令價值飆升。核能世界也有類似的兩條路:

- 核裂變(Fission):把重元素(例如鈾U-235、鈈Pu-239)的原子核「劈開」,釋放能量與中子。這是原子彈的核心原理,也是今日核電廠運作的根基。

- 核聚變(Fusion):把輕元素(通常是氫的同位素—氘Deuterium、氚Tritium)融合成較重的核(例如氦),在極高溫高壓下釋放更龐大的能量。這是氫彈的核心,也是太陽發光發熱的機制。

關鍵差異在於能量密度與啟動條件:聚變單位質量能量更高,但需要極端高溫高壓「點火」;裂變容易啟動,但能量密度較低。這就帶到下一個問題:氫彈怎樣取得啟動聚變所需的超高溫高壓?

原子彈如何運作?兩種基本引爆設計

原子彈屬於「純裂變武器」。它的能量來自將可裂變材料(如U-235或Pu-239)在一瞬間達到臨界狀態(Criticality),產生失控的鏈式反應(Chain reaction)。典型有兩種設計:

- 砲管式(Gun-type):把兩塊次臨界的高濃縮鈾高速撞在一起,組成超臨界塊,觸發鏈式反應。廣島的「小男孩」採用此法。

- 內爆式(Implosion-type):用炸藥對稱性地從外向內壓縮一顆鈈或高濃縮鈾核心,使之迅速變超臨界。長崎的「胖子」採用此設計。現代軍事上,內爆式更常見,因其效率高且可控性較佳。

內爆式的關鍵是「對稱、極速」的壓縮,像把一個海綿球瞬間壓得非常密。壓縮增加核子的密度與中子再吸收機率,令鏈式反應在微秒(microsecond)內狂飆,釋放巨大能量。

氫彈的兩段式設計:先裂變,後聚變

氫彈其實不是「只聚變」那麼簡單,它通常是「分段式」(Staged)武器。最經典的設計稱為泰勒–烏拉姆(Teller–Ulam)架構,概念上像兩級火箭:

- 第一級(Primary):一顆小型的裂變彈頭(通常是內爆式),其爆炸在極短時間內提供超高溫高壓與X射線輻射。

- 第二級(Secondary):包含聚變燃料(如氘化鋰Lithium deuteride)與「點火」與壓縮機制。第一級的能量透過輻射傳輸(Radiation implosion)把第二級迅速壓縮並加熱,推入可點燃聚變的條件。

當第二級被壓縮到極高密度,再加上局部高溫,氘、氚發生聚變,釋出高能中子與大量能量。這些高能中子還能回頭「點燃」包覆在外的鈾/鈈外殼(所謂Tamper或推進層),引發額外裂變,進一步放大爆炸當量。這就是為何氫彈的威力可以遠超原子彈。

能量來源與當量:為何氫彈通常更強?

衡量核爆威力常用「當量」(Yield),以TNT當量為基準。歷史上:

- 原子彈:多在10–100千噸級(kilotons, kt)。例如廣島約15 kt。

- 氫彈:可達數百千噸至數千萬噸級(megatons, Mt)。有紀錄的最大試爆達數十Mt級。

差距源於聚變的能量密度與可「分段堆疊」的工程可擴展性。理論上,氫彈可透過多級設計(多段Secondary)進一步放大,但會受工程可行性、運載平台限制與軍事策略考量。

微觀層面:中子、臨界與點火條件

裂變靠「慢中子或快中子」誘發核分裂;聚變則需要「高溫高密度」令核克服庫倫斥力(Coulomb barrier)。

- 裂變鏈式反應:一顆可裂變核吸收中子後分裂,釋放出2–3顆新中子,若幾何設計與反射層(Reflector)配置得當,中子被有效「留住」,反應呈指數式倍增。

- 聚變點火:需達到「律遜條件」(Lawson criterion)的乘積n·T·τ(粒子密度n、溫度T、約束時間τ)足夠大。氫彈用第一級裂變產生的X光和衝擊波來「藉爆」(boost)第二級,瞬間達標。

特別一點:在某些設計裡,第一級裂變核心也會加入少量氚/氘做「助燃」(Boosted fission),提高中子產額與效率,令整體更穩定可靠。

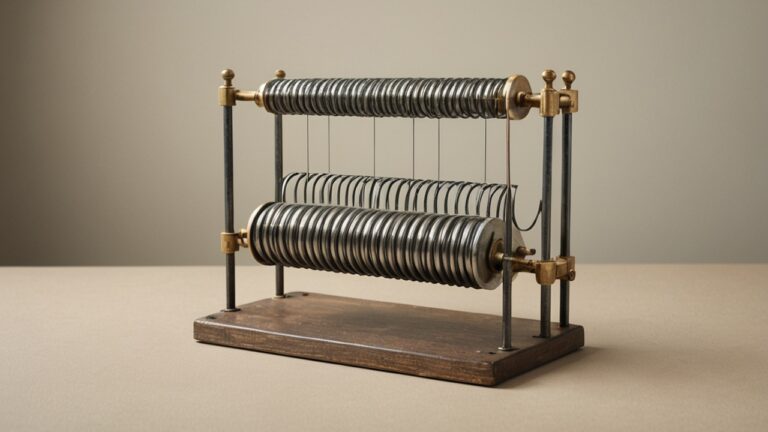

結構與材料:從核心、反射層到外殼

雖然每個國家與時代的設計有所不同,但抽象化後,常見元素如下:

- 可裂變核心(Fissile core):U-235或Pu-239,幾何形狀與純度直接影響臨界與效率。

- 爆轟透鏡(Explosive lens):高爆藥(highexplosive)組成的多層結構,把外層的爆炸波整形成「同心」內爆,像精密光學把散射光聚焦。

- 中子啟動器(Neutron initiator):在最佳時刻釋出一批中子,提高鏈式反應啟動成功率。

- 反射層/推進層(Tamper/Reflector):高密度材料(如鈹、鈾、鉛等)反射中子並延後核心膨脹,拉長反應時間、提升效率。

- 聚變燃料(Fusion fuel):常採氘化鋰固體,於高溫中生產氚並參與聚變反應。

這些環節的協作需要極高工程精度,時間尺度常在奈秒(nanosecond)到微秒之間。

從威力到效應:爆風、熱輻射與電磁脈衝

不論裂變或聚變,核爆的破壞力主要來自三方面:

- 爆風(Blast):瞬間高壓衝擊波,摧毀建築與基礎設施。

- 熱輻射(Thermal radiation):可引發大範圍火災與燒傷。

- 電離輻射(Ionizing radiation)與放射性沉降(Fallout):急性與長期健康風險。

氫彈因當量更高,爆風與熱效應的影響半徑通常更大;但是否造成更嚴重的放射性污染,取決於引爆高度與設計。高空引爆減少地表吸入,沉降較少;近地或地下引爆,會把土壤玻璃化、產生更多放射性塵埃。同時,核爆也可能產生電磁脈衝(EMP),對未受保護的電子設備造成干擾或損壞,高空核爆尤為顯著。

戰略用途與投送平台的差異

核武器不是越大越好,還涉及投送平台(Delivery systems)與戰術/戰略目標:

- 原子彈(較小當量):可用於戰術核武(Tactical nuclear weapons)概念,如戰場級打擊或對「硬目標」(Hardened targets)的精準攻擊。

- 氫彈(高當量):多用於戰略威懾(Strategic deterrence),裝載於洲際彈道飛彈(ICBM)、潛射彈道飛彈(SLBM)或遠程轟炸機。為降低附帶損害與提升靈活性,現代戰略彈頭常採「可變當量」(Dial-a-yield)設計,亦可能使用多目標分導重返載具(MIRV)分散威力。

因此,兩者差異不只在物理學,也在軍事運用與地緣政治上呈現不同定位。

常見迷思清

- 迷思1:「氫彈完全沒有放射性污染。」澄清:雖然聚變本身產生的長壽命放射性較少,但氫彈實作幾乎總伴隨裂變階段,且外殼可能被高能中子活化;引爆環境也會產生沉降。

- 迷思2:「聚變反應可以像瓦斯爐般隨時開關。」澄清:實際上點火條件極端,且是瞬時暴衝;工程上靠第一級裂變的極端條件才可觸發,談不上常規「開關」。

- 迷思3:「核爆只是大一點的炸彈。」澄清:核爆涉及高能中子、伽馬射線、EMP、放射化學等複雜效應,遠超常規炸藥的物理範疇。

核電、核融合能源與核武:不要混為一談

市面上也常把核電與核武混淆。核電廠主要利用可控的裂變反應堆(Reactor)把能量轉為蒸汽推動渦輪發電,安全設計的目標是「避免臨界暴衝」。核融合能源研究(如托卡馬克Tokamak、慣性約束慣性聚變ICF)則試圖用非爆炸的方式長時間維持聚變條件,以成為清潔能源來源。兩者都與武器化的「瞬時爆炸」機制完全不同。

以生活視角總結差異

| 面向 | 原子彈(A-bomb) | 氫彈(H-bomb) |

|---|---|---|

| 基本反應 | 裂變(Fission) | 聚變(Fusion)為主,配合裂變驅動/增幅 |

| 點火方式 | 臨界質量 + 內爆/砲管式 | 以裂變第一級產生輻射內爆,壓縮並點燃第二級 |

| 典型當量 | 約10–100 kt | 數百kt至多Mt,可多級擴展 |

| 工程關鍵 | 爆轟透鏡、臨界控制 | 輻射傳輸、二級壓縮、燃料配方與外殼耦合 |

| 放射性沉降 | 取決於設計與爆高 | 通常仍顯著,尤其近地引爆與外殼裂變貢獻 |

| 戰略用途 | 戰術/有限戰略 | 戰略威懾、可變當量、MIRV配置 |

歷史一瞥:為何從裂變走向聚變?

早期核武以裂變為主,已能造成巨大破壞;但軍事競逐下,追求更高當量、更小體積/重量比與更靈活的戰略投放,推動了聚變武器的技術突破。泰勒–烏拉姆構型的出現,使得「以裂變驅動聚變」成為現實,亦開啟了多級設計的可能,將威力與體積比提升到前所未見的水平。此後,核武設計更多著眼於可控性、可靠性、投送效率與降低非預期風險。

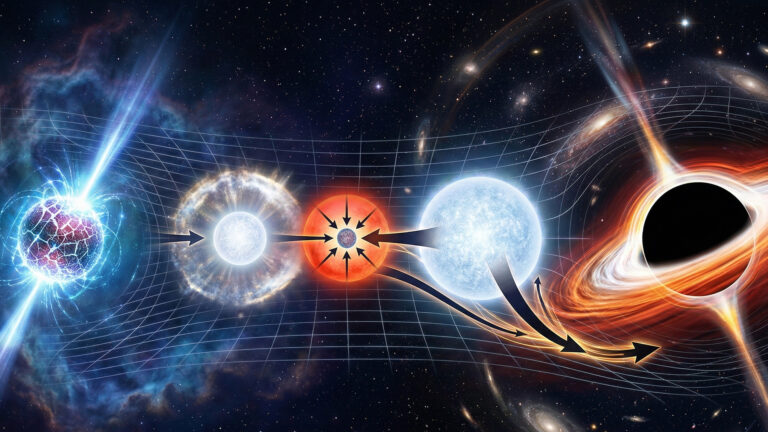

科學視角的啟示:極端條件下的物理

核武研究雖位於軍事領域,但其背後物理推動了高能密度物理(High energy density physics)、等離子體物理(Plasma physics)、高壓物性與輻射傳輸等基礎科學與計算方法的進展。這些知識也反饋於天體物理與能源科學:例如恆星內部的聚變、超新星的爆發動力學、甚至行星內部在高壓下的物性,都與這些物理相互關聯。

結語:理解不是為了複製,而是為了看清選擇

氫彈與原子彈的差別,核心在「能量機制與工程門檻」:原子彈靠裂變,較易引爆;氫彈以裂變驅動聚變,可把威力推向更高量級。從社會與政策角度,理解兩者的物理與影響,有助我們更理性地看待核威懾、軍備管制與核能發展。科學能揭示自然規律,也提醒我們,技術的方向取決於人類的選擇。把知識用於和平與福祉,是每一代人的共同課題。