【深造物理】反物質引擎是怎樣「燒」能量?

如果你曾在科幻電影看過星艦一開引擎就「光速」衝出星系,多半都跟「反物質引擎」(antimatter engine)有關。聽起來很帥,但在現實物理裡,它究竟是甚麼?是不是只要把反物質丟進燃燒室就能開車飛到火星?本文會帶你由基本概念、能量計算、工程挑戰到可能的未來路線,一步步拆解反物質推進的真相。

反物質是甚麼?為何「對上對」就會全變能量

在量子場論(quantum field theory)裡,每種粒子都有一個反粒子(antiparticle)。例如電子(electron)的反粒子叫正電子(positron),質子(proton)的反粒子叫反質子(antiproton)。它們的質量一樣,但電荷相反。當一個粒子遇上對應的反粒子,會發生「湮滅」(annihilation):兩者的靜止質量能量與動能,幾乎全部化成其他粒子或輻射,常見的是高能光子(gamma rays)。

這過程是愛因斯坦 E = mc² 的最直觀示範——把質量(m)「全部」轉成能量(E)。和我們日常的燃燒不同:汽油燒掉只把化學鍵的能量釋放出來,效率不過幾十個百份點;而粒子-反粒子湮滅可以接近 100% 將質量變能量(實際上要看具體反應產物和可被收集利用的比例)。

「反物質引擎」的核心概念:把湮滅能量變成推力

要產生推力(thrust),你需要把質量以高速從系統後方噴出,根據動量守恆,系統就會向相反方向加速。反物質引擎的想法不是用火去「燒」,而是用湮滅釋放的能量把某些「工質」(propellant)加熱或加速,讓它以極高速度噴出,或者直接把湮滅產生的高能粒子當作噴射物。

- 熱火箭模式(thermal rocket): 用湮滅能量把氫等輕氣加熱成超高溫等離子體,經噴嘴噴出。

- 電磁推進模式(electromagnetic): 用湮滅能量發電,再驅動離子引擎(ion thruster)或磁等離子體動力。

- 直接動量抽取(direct drive): 直接用湮滅生成的帶電粒子(例如π介子衰變成的μ子,或二次電子)在磁場導引下噴出。

三種策略的共同難題:怎樣把極端高能的輻射和次級粒子,轉化為「可控、定向」的噴流,而不是讓能量以各方向跑掉。

能量密度為何誇張?一個生活化對比

能量密度是關鍵。1 公斤物質與 1 公斤反物質完全湮滅,理論上釋放 E = 2mc² ≈ 1.8 × 10^17 焦耳,約等於 4.3 × 10^9 千卡,或者約 43 兆瓦時(TWh)的級別。對比:

- 1 公斤汽油:大約 4.6 × 10^7 焦耳。

- 1 公斤核裂變燃料實際可抽取能量:~8 × 10^13 焦耳(取決於燃耗)。

也就是說,同重量,反物質湮滅的可用能量比化學燃料高上十億倍量級,比核裂變也高數千倍。對航太來說,這意味著極高的理論比衝(specific impulse, Isp):少少質量,可能提供超高排氣速度與總Δv。這就是為何它是科幻寵兒。

湮滅會產生甚麼?不只伽瑪射線那麼簡單

很多人以為湮滅只產生伽瑪光子(gamma rays)。這在電子-正電子湮滅時常見:典型是兩個 511 keV 的光子背對背飛出。但在較高能或涉及強子(hadrons)如質子-反質子時,情況更複雜:會先生成介子(π mesons 等),再迅速衰變為μ子(muons)、中微子(neutrinos)、電子、光子等。這些產物的方向性、電荷與能量分佈,決定了工程上能否「收集」來做推進。

- 光子推進(photon rocket): 直接用光子動量提供反推。優點是排氣速度等於光速;缺點是很難把光子定向且轉換效率低,需要鏡面或腔體承受可怕的能流。

- 帶電粒子推進: 若能用磁場把帶電的湮滅產物導向噴出,可大幅提升可控性。但產物能量極高、穿透力強,磁光學設計要極端。

三種具體反物質推進思路

科學界討論較多的概念如下:

- 反質子催化核脈衝推進(antiproton-catalyzed nuclear pulse): 用少量反質子注入小型核聚變/裂變微彈,反質子在核物質中湮滅,局部沉積能量促使微爆發,然後用磁場或反射板把爆轟等離子體定向推進。它不是「純反物質」,而是把反物質當火種,降低核微爆門檻。

- 磁導引湮滅噴射(magnetic nozzle for annihilation products): 在真空腔中讓氫與反氫(antihydrogen)或質子/反質子湮滅,利用超強磁場把帶電產物(例如π±衰變鏈的帶電二次粒子)彙整成噴流。

- 湮滅熱火箭(annihilation thermal): 用湮滅能量把低分子量工質(如氫)加熱到極高溫,經磁或固態噴嘴排出。工程重點在隔熱與材料耐受度。

火箭方程與比衝:反物質為何「看起來」可以超猛

齋講威力不夠,讓我們接上經典的齊奧爾科夫斯基火箭方程(Tsiolkovsky rocket equation):Δv = ve ln(m0/mf),其中 ve 是有效排氣速度。反物質的賣點是有機會把 ve 推到極高(理論上接近光速的一部分,視設計而定)。

比衝 Isp = ve / g0。化學火箭 Isp 約 300 s;核熱火箭(NTR)約 900 s;離子引擎可達數千至上萬秒,但推力很小。理論研究顯示,若能把湮滅產物有效導引,Isp 可達 10^5–10^6 s 級別。這代表用較少工質獲得巨大的總速度變化,特別適合深空長航。但要注意,高 Isp 常伴隨低推力,因為能量輸出要在可散熱與材料極限下運作。

最難的三座大山:製造、儲存、熱管理

反物質引擎最大的障礙不是方程式,而是工程現實。

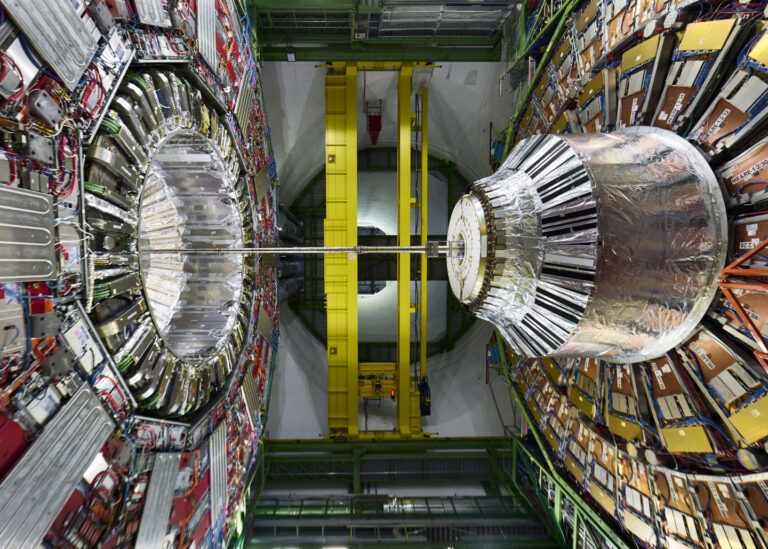

- 製造(production): 目前人類在大型加速器才能產生微量反物質,例如 CERN 能產生反氫原子做基礎研究。全球年產量以納克(nanogram)級甚至更少,成本估算極高,可達每克數百兆美元級別。距離「燃料」規模量產,天差地遠。

- 儲存(storage): 反物質不能碰到普通物質,否則立即湮滅。現代用潘寧阱(Penning trap)或保羅阱(Paul trap)用電磁場把帶電反粒子「懸浮」。反氫因為不帶淨電荷,需要磁瓶(magnetic bottle)以磁矩懸浮。問題是密度低、逸散時間有限、需要超高真空與低溫、且任何失效都可能造成能量突釋。

- 熱與輻射管理(thermal and radiation management): 湮滅產物包含高能伽瑪與中微子。中微子幾乎不與物質作用,等於把能量白白帶走;伽瑪射線穿透力強,既難反射又難吸收,容易造成結構輻照損傷與居住輻射風險。把可用能量轉成可控推力的「耦合效率」會受很大限制。

「反物質油箱」長甚麼樣?電磁瓶與反氫團塊

想像一個不起眼的「罐」,內裡其實是一個強磁場與超高真空的實驗室。帶電的反質子可以在電磁阱中被困住,但密度通常非常低,像稀薄的雲。為了更高的能量密度,科學家希望把反質子與正電子結合成反氫,甚至把反氫冷卻成反氫團塊或固態,然後用磁場把它們「懸浮」。這問題有多棘手?任何微小場不穩定、微塵、殘餘氣體分子,都可能引發局部湮滅。

另一招是「按需生成」:不用長時間囤反物質,而是在引擎內通過小型加速器即時產生極微量反質子或正電子,立即用於反應。這雖降低儲存風險,但系統複雜、整體效率可能更差。

如何把湮滅能量送進噴嘴?磁噴嘴與材料極限

若目標是用帶電產物推進,你需要一個「磁噴嘴」(magnetic nozzle):一組超導磁體形成的磁場拓撲,把高速帶電粒子彙聚並向後噴射。這有幾個挑戰:

- 束流准直(collimation): 產物初始方向近乎各向。要把它們收束,需要強且梯度合適的磁場,並兼顧不同動量與電荷的粒子。

- 能量沉積(energy deposition): 一部分產物會撞上結構,產生次級輻射與熱。吸收、散熱、抗輻照材料要跟得上。

- 脈衝與穩態操作(pulsed vs steady): 脈衝模式便於熱管理與導航,但會增加機械疲勞與控制難度;穩態模式散熱壓力大。

若是熱火箭模式,噴嘴材料將面臨超高溫與粒子轟擊。傳統金屬或陶瓷難以長期承受,可能需要先進超高溫陶瓷、碳/碳複材、主動冷卻,以及以磁場把等離子體懸浮,減少壁面熱負荷。

效率不是只有 E=mc²:真正關鍵是「可用分數」

實際推進效能要看「可耦合至噴流的能量分數」。例如:

- 電子-正電子湮滅:兩個 511 keV 光子常背對背飛走。要把它們反射或圈住極困難,不易轉化為噴流。

- 質子-反質子湮滅:雖產生較多帶電次級粒子,理論上較容易被磁場導引;但同時也有大量中性π0 介子衰變成伽瑪,造成能量流失與輻射負擔。

- 在固體或高密工質中湮滅:部分能量以碰撞和級聯沉積為熱,可以加熱工質;但也因此損失方向性。

因此設計要在「方向性」與「耦合效率」之間取平衡。一些研究建議在低密度氫等離子體中進行湮滅,再由磁場提取帶電產物動量,同時把沉積成熱的部分用作加熱工質,形成雙通道能量利用。

會不會「一下子就炸光」?安全與控制

反物質不像汽油一樣需要氧氣才「燃燒」。它只要碰上普通物質就會湮滅,因此核心是隔離與控制供料(feed). 工程上會採用:

- 多重物理屏障:真空、磁場與電場多層保護。

- 被動安全(passive safety):任何失效都只會讓反物質被導向「犧牲護盾」(sacrificial absorber),避免影響載人艙或關鍵結構。

- 微量脈衝微分供應:每次只釋放納克級或更少反物質,降低事故能量上限。

即使如此,伽瑪與次級中子、μ子產生的輻照問題仍非常嚴峻,需要厚重遮蔽與距離分離(長吊艙、旋臂結構)來保護乘員。這些都會增加質量,降低系統性能。

與現代航太技術的對照:哪裡實、哪裡虛

今天可行、已上天的高 Isp 推進是電推,例如霍爾推進器(Hall thruster)與離子引擎,它們用太陽能或核電供電,Isp 可達 2,000–10,000 s。核熱推進(NTR)正在重新評估,有望於近地或到火星任務提供 900 s 左右 Isp。反物質引擎目前仍停留在理論與實驗室早期原理驗證層次,最大限制在反物質供應鏈與儲存技術。

但學術上研究反物質與湮滅,不只是為了火箭。它推動了精密物理:反氫重力實驗(測試反物質是否與物質一樣受重力影響)、CPT 對稱檢驗、醫學上的正電子放射斷層掃描(PET)等,都是真實世界的收穫。

常見迷思

- 迷思:有了反物質引擎就能超光速。事實:相對論禁止任何有質量的物體超光速。反物質只是高能量來源,能提升Δv,但不會突破光速。

- 迷思:反物質像炸彈一樣不受控。事實:能量密度極高,但工程上可以用微量、脈衝、磁隔離等方式控制,理論上可達到可接受風險,雖然難度高。

- 迷思:只要做出反物質油箱,一切搞定。事實:伽瑪、中微子損失、熱管理、材料輻照、磁噴嘴設計,都是同級難題。

未來可能路線:從「催化」到「純湮滅」

若要在 21 世紀內看到與反物質相關的推進,較可能的順序是:

- 反質子催化微核脈衝:用極少反質子降低核微爆點火能。反物質需求量小,儲存與供應可望率先達標。

- 混合式:湮滅能量為電推供電或作高溫熱源,逐步提高耦合效率。

- 磁導引部分動量抽取:當超導磁體、輻照材料、場控技術成熟,嘗試把帶電湮滅產物定向輸出。

- 遠期純湮滅推進:以反氫團塊與氫流在磁瓶中受控湮滅,兼顧方向性與工質加熱。

每一步都需要在反物質產量、儲存穩定性、超導材料臨界性能、耐輻照結構、以及太空散熱技術上取得跨代突破。

小結:反物質引擎不是魔法,而是一連串極限工程

反物質引擎的「原理」其實很純粹:粒子與反粒子湮滅,把質量轉成能量,然後把能量變成定向的高速噴流,產生推進。它之所以尚未走入實用,不是因為物理不允許,而是因為要把「幾乎全向、超高能、難以屏蔽」的產物,轉成「可控、可冷卻、可維修」的工程系統,太難、太貴、太多未知。當前最務實的方向,是用極少量反物質作為核反應的催化劑,或作為高能電源的一環。