【基本粒子4】用生活比喻理解基本粒子與大型加速器

我們看得見的世界,其實不是由不可再分的小東西堆成的「最終單位」組成。從高中學到的「原子是最小單位」,已經被更深入的實驗推翻:原子裡有原子核,原子核又由質子和中子組成,而質子和中子之下,還有更細的「積木」——夸克與其他基本粒子。要理解這些發現的背後,既需要一些直觀比喻,也要知道科學家如何用儀器和自然界的「高能量事件」去找出看不到的東西。

基本粒子簡單分類:費米子與玻色子

把基本粒子分類可以想像成把一堆玩具分成「積木類」和「工具類」。積木類(費米子)是構成物質的單元,例如組成我們身體和桌椅的那些粒子;工具類(玻色子)則像傳聲筒,負責把力從一個粒子傳到另一個粒子。

費米子可以再分兩大類:夸克(quark)和輕子(lepton)。夸克有六種口味:上(up)、下(down)、奇(strange)、魅(charm)、頂(top)、底(bottom)。三個夸克可以組成一個較重的粒子(像質子或中子),例如質子由兩個上夸克+一個下夸克組成;中子則是兩個下夸克+一個上夸克。這就是為什麼中性和帶正電的差異可以用夸克組合解釋。

輕子包括我們最熟悉的電子(electron)、還有μ(mu)和τ(tau)兩種較重的兄弟,以及每種輕子都配對的一種中微子(neutrino)。電子是構成原子外層的粒子,質量只有質子的約1/1800;中微子則幾乎不帶電、很難被偵測。

玻色子則是傳遞力的粒子:光子(photon)傳電磁力;膠子(gluon)傳強力,讓夸克黏在一起構成質子和中子;W±與Z0傳遞電弱作用,負責像中子β衰變(中子變成質子+電子+反中微子)這類過程;希格斯玻色子(Higgs)則與粒子質量的來源有關。

我們怎麼「看到」看不見的粒子?粒子發現的工具與原理

發現基本粒子不像看到一顆石頭那樣直接:科學家要靠製造條件、誘發反應,然後從產生的殘餘中「回推」原來發生了什麼。兩個主要途徑是:人造的高能實驗(粒子加速器)和自然界的高能事件(宇宙射線)。

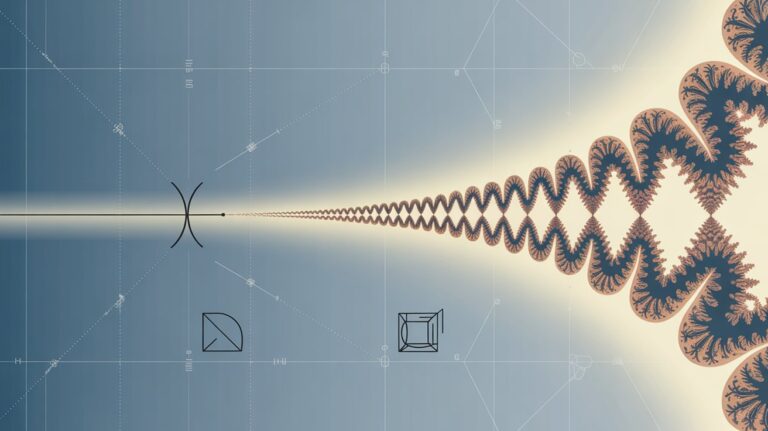

把粒子加速到極高能量、讓它們互相對撞,就像把兩架高速撞擊的玩具車擊碎,短暫出現的碎片和火花會告訴你車內原先藏有什麼零件。為什麼要用高能量?因為質量可以由能量換來(想到公式E=mc²的概念):當兩個粒子在瞬間把大量動能集中在一點,能量就可能轉換成重、短命的新粒子。這些新粒子通常會很快衰變,留下比較輕、穩定的子產物。偵測器就是用來記錄這些子產物,科學家再用數據和理論去推斷原本出現過哪種短暫粒子。

另一本自然課本是宇宙射線:宇宙中有高能帶電粒子撞擊地球大氣,形成一連串次級粒子。從這些自然發生的「高能撞擊」,研究人員也能得到有關基本粒子的線索,尤其是能量非常高、地面實驗難以達到的事件。

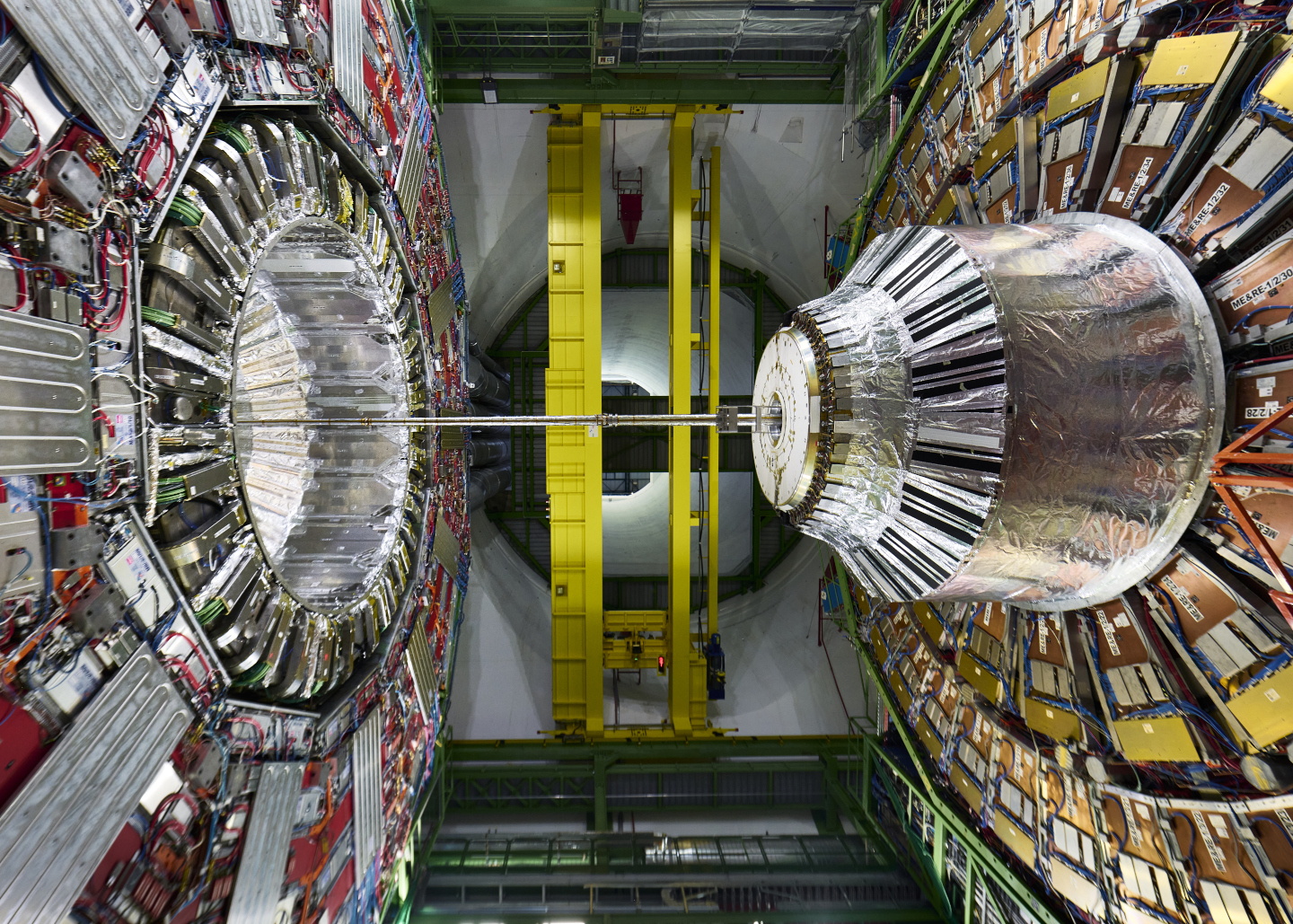

為什麼需要CERN那樣的大型加速器?

重的粒子出現機率很低,而且壽命極短,所以要產生它們,我們需要把撞擊能量推到極高。以希格斯玻色子為例,它比質子重大約125倍;要在碰撞中瞬間產生這麼重的粒子,就要把撞擊能量放到非常高。這也是為何像CERN的粒子加速器(大型強子對撞機,LHC)要建成27公里的環形隧道:要讓帶電粒子在長距離內被加速到接近光速,累積足夠能量再在特定點對撞。

在實驗上,質量越大的粒子越難發現,因為需要的能量多、產生率低,而且若它衰變得很快,我們必須靠偵測器超快、超精確地捕捉衰變後的粒子軌跡與能量。不過,質量輕且穩定的粒子(例如電子)則相對容易被製造與偵測,甚至在日常設備(如燈絲加熱、電場牽引)就能觀察到。

在CERN裡面到底做些什麼?實驗的硬件與運作挑戰

LHC的基本運作可以想像成兩股粒子流在大圓環上相反方向奔跑,某些地點讓它們交會並精準對撞。對撞點四周布滿探測器,像環形照相機群,記錄穿出的粒子層層訊號。從這些「穿透痕跡」和能量讀數,科學家可以重建整個短暫的事件,推斷曾經生成了哪些中間態。

要讓帶電粒子沿圓形走而不飛出去,必須靠強磁場彎曲它們的路徑。這些磁場由超導磁鐵產生,必須保持極低溫(接近絕對零度的液態氦溫度)才能超導。為了節省冷卻成本,外層還會包一層液態氮做隔熱。任何一段超導體失效(短路或局部發熱)都可能造成整個束流失控,實驗要停工幾個月修復與重新校準。因此,這些設施既是物理學實驗,也是工程與冷凍技術的大考驗。

從日常例子看粒子是如何被發現:電子與中子衰變的故事

有些粒子的發現其實很接地氣。電子的觀察並不需要大型加速器:把燈絲(像白熾燈)燒紅,外加一個數伏到十幾伏的電場,就能把粘在燈絲上的電子拉出來;在旁邊放塊磁鐵,就能看到電子束的軌跡如何被磁場偏轉。這就是早期電子發現與研究的基本實驗概念。

另一個例子是中子的衰變:自由中子不是永久穩定的,它有一個半衰期,大約十三到十五分鐘左右(實驗上量到大約十四分鐘)。一個自由中子會變成一個質子,同時放出一個電子和一個(反)中微子。這類過程顯示基本粒子間的相互轉換可以透過特定的「交換粒子」來進行(電弱作用中的W玻色子便是負責這類轉換的媒介之一)。

夸克能被「拆出來」嗎?禁閉與早期宇宙的場景

一個重要概念是夸克不能單獨被自由隔離,這叫做「禁閉」:我們在地球上無法把單獨一個夸克抓出來。當你試圖把夸克拉開,能量會越來越高,最後能量會轉化出新的夸克-反夸克組合,形成新的複合粒子。想像把黏著的糖拉開,結果不是得到一塊長糖,而是整塊糖斷裂成新塊。

不過,在宇宙剛出生、溫度極高的時期,夸克和膠子曾經處於自由狀態,形成所謂的「夸克膠子等離子體」。隨著宇宙冷卻,它們結合成我們今天看到的質子和中子。因此,雖然在實驗室中無法長期觀察自由夸克,但早期宇宙為其短暫自由存在提供了真實背景。

中微子震盪:一個超出原始標準模型的發現

原本的基本粒子理論(標準模型)把中微子當作沒有質量的粒子。但實驗觀察到中微子在從一種「味道」(electron、muon、tau)轉換成另一種時會發生振盪,這只有在中微子有質量、且不同類型中微子質量不同的情況下才會發生。換句話說,中微子震盪告訴我們:中微子有質量,而這點超出了早期標準模型的最簡版本。

中微子震盪的發現靠的是長距離的觀測與大量低能信號統計——不像LHC那樣靠超高能量,而是靠敏感的偵測器和耐心。這個現象引出許多新的問題:中微子的質量從哪裡來?它們是否與宇宙中為何物質多於反物質有關?這些都是現代粒子物理與宇宙學交會的熱點。

結語:科學是拼圖,也是工具箱

從原子到希格斯,再到中微子震盪,整套發展告訴我們:理解自然不是一步到位的,而像拼圖一樣,慢慢把不同尺度、不同實驗拼合起來。大型加速器提供了「人工高能撞擊」這把放大鏡,讓我們能在極短暫的瞬間看到平常看不到的粒子;宇宙射線與自然現象則提供了另一種天然高能實驗場域。

日常生活的簡單實驗——像燈絲、電場、磁鐵——也能教我們關於電子的基本行為;超導磁鐵與低溫工程的挑戰則提醒我們,做基礎物理不只是理論,也是極度精細的工程實踐。當下物理學的前沿,既有標準模型內尚未完全理解的現象,也有標準模型之外可能的新物理在呼喚靠更多不同方法去驗證。

如果要把一個畫面留在心裡:想像基本粒子是各種不同的樂器聲音,宇宙是一張巨大的樂譜;粒子物理學家既是試圖分辨每個樂器聲音的聽者,也是設法用更細的耳朵(更高能的實驗或更敏感的偵測器)去分辨那些最微弱、最短促的音符。每次新的發現,都是樂譜上新的段落,讓我們更接近理解這首宇宙交響曲的整體旋律。