【基本粒子5】從宇宙射線發現渺子的過程

當你聽到一個直徑達27公里、跨越法國與瑞士邊境的圓環,你會想到甚麼?不是高速公路,而是一個把微小粒子推到接近光速、再讓它們相撞的巨大實驗室。這種裝置看似遙遠、複雜,但背後的物理概念其實可以用一些生活化的比喻來理解。本文會把重點放在幾個核心概念:為甚麼要彎曲高速帶電粒子、為甚麼需要超級冷的磁鐵、為甚麼大家會擔心“末日機器”,以及宇宙射線如何幫我們發現μ子(muon)。所有例子都保留並用簡單方式說明,讓沒有物理背景的讀者也能讀得懂。

為甚麼要把粒子放在大圓環內走?

想像一個賽車場:你想讓車子不停加速,但場地有限,你就讓它繞圈加速,多次通過加速段,每次都再提速。粒子加速器也是這樣的概念。把粒子(例如質子)放在圓形管道內,利用多次加速的機會把它們一步步推到極高的能量。把同一粒子多次利用,比起一次性把非常大的電壓加在它身上,要實際與省錢得多。

在這個大圓環上,科學家把兩束粒子放在相反方向(順時針與逆時針)運行,然後在幾個指定位置把它們對撞。那些對撞點就是放置大型探測器的地方,探測器讀取碰撞產生的各種碎片,幫助我們研究基本粒子與相互作用。

要彎曲接近光速的帶電粒子,為甚麼需要強大磁場?

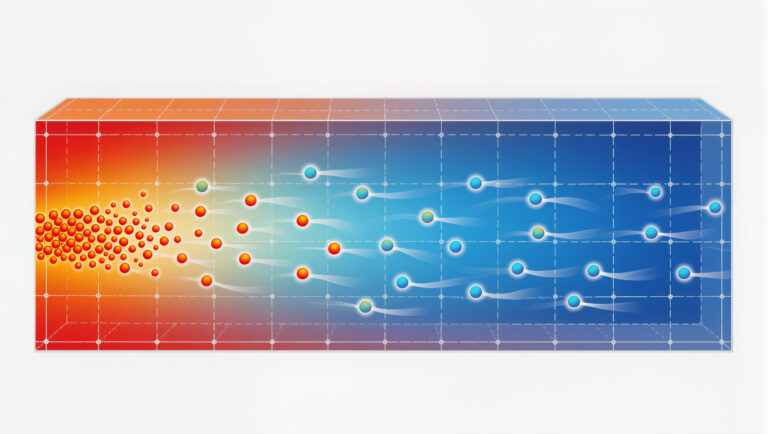

帶電粒子在磁場中會受到方向改變的力——這是電磁學中很基礎的現象,可以想像成磁場幫忙「拐彎」粒子。如果粒子速度越快,要把它拐彎所需的磁場就越強;速度接近光速時,還要考慮狹義相對論的修正(簡單理解為:在接近光速下,粒子的動量會變得比一般直覺大很多),所以需要更強的磁場來維持圓形軌道。

要製造這些極強的磁場,科學家用的不是普通電磁鐵,而是超導電磁鐵。超導體在非常低溫下電阻消失,能承載巨大的電流而不發熱,從而產生非常強的磁場。可是一旦超導體某處突然恢復電阻(稱為quench),會釋放大量能量,可能損壞電路或需要長時間維修,這就是為何整個計劃在運行初期曾因超導電線損耗而延後。

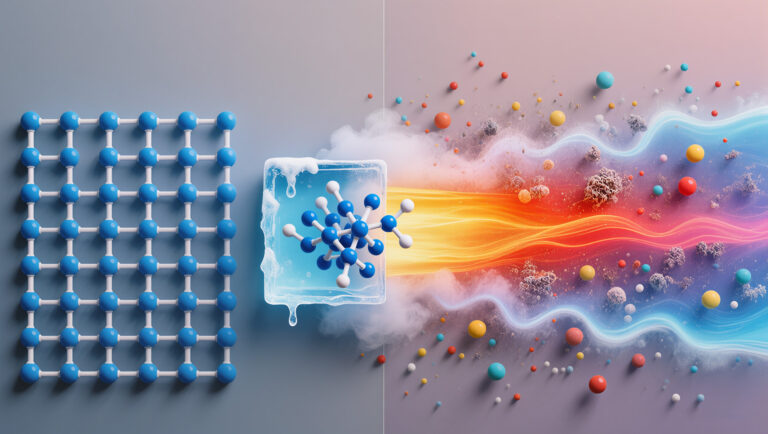

超導體為何要用液態氦與液態氮冷卻?

要讓材料進入超導狀態,溫度必須極低。類比家用冰箱:如果要讓某些器皿完全不會導電,就得把它放進更冷的環境。液態氦是一種非常低溫的冷媒,能把磁鐵冷到接近絕對零度所需的溫度。為了減少液態氦的蒸發,外層會再用液態氮做隔離(液氮溫度比液氦高,但能有效減少熱量流入),就像先把保溫杯包一層隔熱材料再放入冰桶一樣。這組冷卻系統一旦出問題,整套超導磁鐵系統就會變得脆弱。

粒子怎樣一步一步被加速到最高能量?

把粒子從靜止推到能在27公里圓環高速運行,需要分多級進行。想像你踢一個足球:第一次是小力把它送出去,之後在不同位置再給它更大的力,最後把它踢到遠方。真實加速器通常包含五個主要階段:最初的線性加速器(用高電壓一次性把粒子加速到幾千萬電子伏特,例如50MV),然後依序進入多個較小的圓形加速器每次用電磁波的共振效應繼續加速,直到把粒子送入27公里的大環做最後衝刺與對撞。

這裡要提一下單位“電子伏特”(eV):它是衡量粒子能量的常用單位。現有的大型圓環加速器可以把粒子加到兆電子伏特(10^12 eV)等級,但要探測更接近宇宙初期、能量更高的狀態,需要比現在高上10萬到100萬倍的能量,這在技術與經費上都非常困難。

會不會引發“末日”?微型黑洞的擔憂

常有媒體或網民問:如果把大量能量集中在極小空間,會不會產生微型黑洞然後吞噬地球?這個問題可分兩部分看。第一,目前的加速器產生的能量雖高,但離理論上可能形成某些“自由框架”或極端新狀態還差很遠;講白了,要達到那個能級,至少還要高10^5至10^6倍。第二,即使達到那種能量,是否一定會產生黑洞,其實也是未知——我們對那個極端理論狀態並不完全了解。

此外,即使真的產生極微小的黑洞,根據現有理論它們會非常不穩定、在極短時間內蒸發(透過所謂的霍金輻射),不會像科幻電影般吞噬整個地球。總結來說,現有科學與數據顯示:從實際風險上看,現在的粒子加速器離“末日機器”仍然很遠。

天外來客:宇宙射線與它們是如何幫我們做實驗的

雖然我們能在人造加速器中控制條件,可你可能不知道宇宙本身也是一個天然的巨型加速器。當兩個星雲或超新星殘骸相互作用時,帶電粒子在磁場中被反覆散射、加速,這個過程(稱為費米加速)可以把粒子加到極高能量,甚至超過地球上任何人造加速器。

這些宇宙射線抵達地球大氣層時,會像一個被放大的花灑(shower):一顆高能質子撞擊大氣中的氮或氧原子核,產生許多新的短壽粒子(例如π介子),這些π介子再衰變成μ子(以及其他粒子)。因此,地面上的探測器雖然不能直接觀察到原來那顆來自宇宙深處的質子,但可以捕捉到這場粒子“花灑”留下的殘響,例如湧現的μ子。

μ子怎樣被發現?為甚麼它能到達地面?

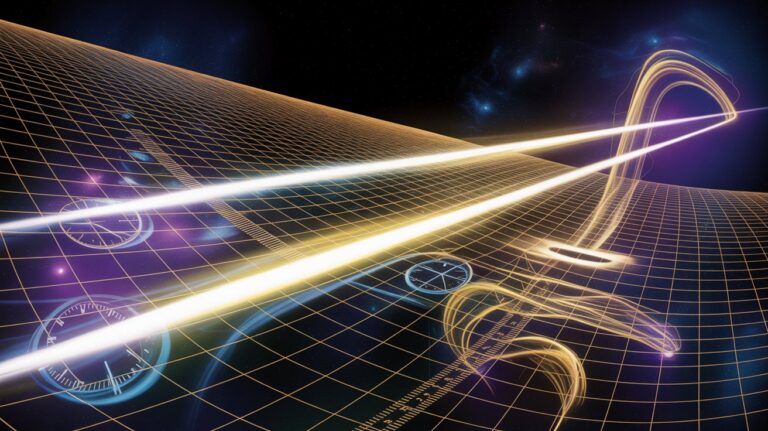

μ子是一種類似電子但質量更大的帶負電粒子,它不穩定,平均壽命約2.2微秒(2.2×10^-6秒)。以常識估算:若μ子以接近光速前進,那在它的“自然壽命”內最多只能走大約幾百米(速度乘以時間,大約600多米),而我們的大氣層厚度是好幾公里,這好像不可能有太多μ子能到達地面。

關鍵就在相對論的時間膨脹(time dilation)。對地面觀察者來說,快速運動的μ子其壽命好像被延長了很多倍,使得它們能夠穿越更長距離到達地面。從μ子的視角來看,則是大氣層被長得很短(長度收縮),所以它覺得距離不遠。兩種視角描寫同一件事,但都說明為何我們在地面上可以每小時量到成百上千顆由宇宙射線產生的μ子。

正是透過觀測這些宇宙射線與μ子,物理學家在20世紀就發現了新的基本粒子與相互作用的證據。μ子的發現示範了人造實驗與自然實驗(觀測宇宙射線)如何互補:人造加速器能精確控制與大量產生事件;宇宙射線雖能提供極高能量,但事件稀少且難以捕捉。

μ子的衰變與弱作用力的提示

μ子衰變的過程能讓我們看到弱作用力(weak interaction)的影響:μ子會變成電子、以及兩種看不見但重要的粒子——中微子(neutrinos)。這個衰變可以用一種稱為費曼圖的簡易繪圖描述(不用深入計算),顯示中間有傳遞弱力的重子(W粒子)介入,這是我們理解微觀世界相互作用的一把重要鑰匙。

結語

從一個跨國、長達27公里的圓形加速器,到在我們頭頂不斷穿越的宇宙射線,物理學家用各種方式把自然界的能量放大並讀取它留下的訊息。超導磁鐵與極低溫冷卻系統讓我們能操控接近光速的粒子,但這套系統也很脆弱,像任何精密機械一樣需要小心維護。天然的宇宙加速器雖能給予我們極高能量的事件,但因為難以控制與捕捉,它們與人造加速器互為補充。

最重要的是,很多科學上的擔心(例如“會不會製造出能吞噬地球的黑洞”)在現有理論與數據下看來屬於極不可能的情形。科學是一步一步試探未知、修正假設的過程。了解背後的原理,會讓我們對這些巨型實驗既感到敬畏,也更放心地欣賞它們為人類知識所做的貢獻。