【基本粒子6】認識從β衰變到中微子的「轉化」秘密

我們日常看不到中微子,但它們其實無所不在:從太陽核聚變、放射性衰變到核電廠,都會源源不絕放出中微子。這些幾乎不與物質互動的粒子,曾經讓物理學家頭痛不已;但正是它們的奇怪行為,幫助我們打開了基本粒子世界的另一扇窗。本文用生活化的比喻和具體實驗例子(例如太陽中微子、神岡、以及大亞灣實驗),把中微子是什麼、為何重要、以及如何被測到和量度的關鍵概念說清楚。

中微子到底是什麼?為什麼會有它?

想像一個原子裡的中子變成質子與電子的過程(這就是β衰變)。早期實驗發現,衰變後產物的能量和動量好像「不夠」,好像有一塊看不見的能量被帶走了。為了讓能量與動量守恆,物理學家提出了中微子這個「幽靈」粒子──它不帶電、質量極小、幾乎不與其他粒子碰撞,因此極難被偵測到。正因為它的互動性極小,中微子才能穿透整個地球幾乎不受阻擋。

另外,每一種帶電輕子的「伴侶」都有對應的中微子:電子有電子中微子,μ子(muon)有μ子中微子,τ子(tau)有τ子中微子。這些配對像是三對舞伴,牽著彼此的手出場於不同反應中。

「震盪」其實不是搖來搖去——中微子在變身

物理學書上常說「Neutrino Oscillation」,直譯成「中微子震盪」。這個詞容易讓人誤會,以為中微子像顫動的彈簧一樣來回晃動。其實更貼切的說法是「中微子轉化」:一個原本是電子中微子的粒子,經過一段距離後,有機會變成μ子或τ子中微子。這種變化是量子力學的結果,和粒子的質量與能量有關。

可以用簡單比喻:假設中微子有兩種「語言」可說——味道A與味道B(即兩種味道代表兩個質量狀態)。一個以A味道出場的中微子,隨着時間和距離演進,會慢慢以不同組合的味道出現。因此觀察到的「味道」(也就是我們稱為電子、中子或τ中微子)會隨距離改變,這就是所謂的中微子轉化。

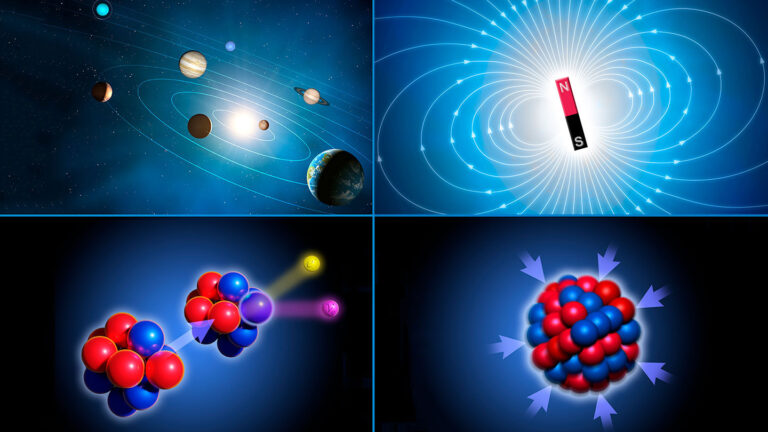

為何中微子會變身?和質量有關

中微子轉化的核心在於:中微子的「味道狀態」(flavor)不是它們「真實的質量狀態」。兩套描述互相混合,像是兩種不同的樂器合奏成一首曲子。當質量不同的成分以不同速度前進,合成的結果會隨時間改變,於是原本的味道會逐漸變成另一種味道。換句話說,只有當中微子有質量、且不同質量態之間存在差異時,才會出現轉化現象。

這個特點很重要:如果我們能準確量出中微子從一種味道轉成另一種的機率(隨能量與距離變化),就能反推出質量差和混合角度這些參數,進一步了解中微子的本質。

我們如何看到幾乎看不到的東西?—偵測中微子的技巧

由於中微子極少與物質互動,要「看見」它們就像要在大海裡抓到一粒沙——需要大量目標物質和耐心。實驗常用兩個做法:一是把偵測器做得非常大(增加被撞擊的機會);二是把偵測器放在地底深處,避免其他背景輻射干擾。

以日本的神岡(Kamioka)實驗為例:研究團隊把數萬噸超純水裝在一個位於山下、地下深處的巨大圓筒中。當太陽中微子偶爾和水中的電子或核子碰撞時,會產生帶電粒子,這些粒子在水中若速度比光在水裡的速度還快,就會發出像音速衝破障壁時的「光學衝擊波」——這就是切倫科夫輻射(Cherenkov light),類似水面上的光錐。圍繞在水缸四周的光電探測器可以收集這些微弱閃光,從而間接推斷出中微子的到來與種類。因為裝置埋在地下,讓其他來自宇宙的帶電粒子(例如宇宙射線)被岩石擋掉,減低誤判機率。

太陽給我們的線索:太陽中微子問題與答案

太陽內核不斷進行核融合,產生能量的同時也大量放出電子中微子。早期觀測到的問題是:「地球測到的太陽電子中微子數量,明顯比理論預測少。」這個被稱為太陽中微子問題。後來透過包含神岡在內的多個實驗發現,並不是太陽少產中微子,而是中微子在從太陽到地球的路程中,部分電子中微子轉化為μ子或τ子中微子,當時的偵測器只對電子中微子特別敏感,因此測到的數量偏少。

這項發現是實驗上的突破,證實了中微子會轉化,也因此幾位參與相關工作的日本物理學家獲得諾貝爾物理學獎。

反應爐中微子與大亞灣實驗的貢獻

除了來自太陽,核電廠也是很好的中微子來源——核裂變會產生大量反中微子。大亞灣實驗(在靠近核電廠的位置)就是利用穩定且強烈的反中微子源來精準量度電子反中微子隨距離和能量的減少,從而求出一個關鍵參數(稱為混合角,比方說θ13),這個參數決定電子型中微子轉換成其他型中微子的機率。

大亞灣實驗的設計把探測器放在不同距離的「近場」和「遠場」,這樣可以直接比較靠近與遠離核電廠的位置所觀察到的反中微子數量差異,進一步減少系統誤差。研究結果給出非常準確的混合角數值,成為全球中微子研究的重要基準。

香港的角色:參與全球科學合作

中微子研究不是單一實驗室能完成的事。大亞灣等實驗集合了來自中國大陸、香港、台灣、美國和其他地區的研究團隊與資源。香港的幾所大學參與了大亞灣計劃,協助儀器建設、數據分析和背景噪聲的排除工作。其中一項有趣的運用是把香港的香港仔隧道做為實地測試或部署某些檢測設備的分支,幫助研究團隊確認和排除可能干擾信號的雜訊,這種跨地區合作示範了區域科學協同的力量。最終,大亞灣團隊率先為世界提供了一個非常精準的電子中微子轉換參數,填補了中微子混合矩陣中的關鍵缺口。

我們學到了什麼?為何重要?

中微子的轉化告訴我們幾個重要事實:第一,中微子有質量(雖然極小),這一點本身已經超出早期標準模型的原始預期;第二,中微子味道之間的混合和質量差,提供了了解宇宙基本對稱性破缺的重要線索;第三,精準量度中微子的參數,不僅是完成粒子物理的圖景,也可能幫助解答宇宙中為何物質多於反物質等重大問題。

結語:日常看不到,但影響深遠

中微子雖然難以直接觀察,但它們像幽靈般穿梭在我們周圍,帶來關於宇宙起源與基本粒子本質的重要訊息。從 β 衰變推算出中微子的存在,到神岡用大水缸捕捉稀薄光芒,再到大亞灣用核電廠作為強力光源精準量測,整個發現與驗證過程是一連串巧妙的實驗設計與國際合作的成果。下次當你想到太陽光、核電廠或地球背面的黑暗時,不妨想像:有千千萬萬個小小的中微子正以接近光速穿越你我,但它們的「變身術」卻正悄悄告訴科學家很多關於自然界的秘密。