【激光1】淺談鐳射的物理原理

我們日常看到鐳射(laser)既神奇又熟悉:掃描條碼、醫療切割、演唱會舞台上的一束薄光、甚至簡單的雷射筆。要理解鐳射其實並不需要高深的數學,但有幾個核心的物理概念必須先弄清楚:原子的能階、光子是怎樣產生、以及如何把單個原子發出的光變成一股強而整齊的光束。以下用生活化的比喻一步步解釋,保留節目中的例子,例如鈉燈、氫原子能量和亞穩態的「塞車」意象,讓沒有物理背景的讀者也能跟得上。

能階與光譜線:原子的樓層與指紋

想像一個原子裡的電子像住在一棟有很多樓層的大樓:最低的一層叫基態(ground state),越高樓層代表電子的能量越高。當電子從高樓層掉回低樓層時,它會把多餘的能量以一個『光子』的形式放出。光子的能量和它的顏色(或者說頻率)有直接關係:能量越大,頻率越高、顏色偏藍;能量越少,頻率越低、顏色偏紅。這個關係常寫成 E = h f,但概念上就是「能量決定光的顏色」。

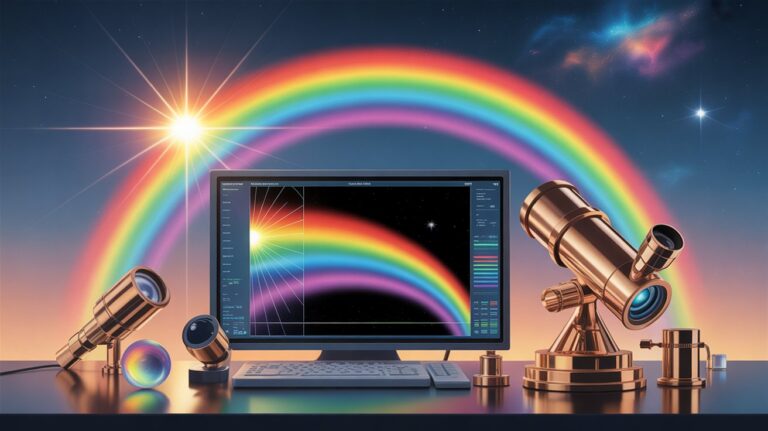

不同元素的電子能階排列不同,於是掉下來放出的光子顏色也不同,形成那個元素獨有的「光譜線」——就像每種元素都有自己的指紋一樣。節目提到的例子:鈉的光譜有一對很明顯的橙黃色線(sodium doublet),這也是為什麼某些街燈——例如香港某些路段常見的低壓鈉燈——看起來是橙黃色的原因:燈內稀薄的鈉被激發,放出的光就是那幾條光譜線。

天文學家正是利用這種光譜“指紋”來判斷遙遠星體的成分:看見氫的光譜線,就知道那裡含有大量氫,無需親自飛上太空取樣。

自發放射與受激放射:兩種發光方式

當電子由高樓層掉回低樓層,自然會發出光子,這種過程叫自發放射(spontaneous emission)。它就像一個人突然唱出一個音符,沒有特別跟別人同步,方向和相位(聲音的時間關係)都很隨機。

鐳射的關鍵是另一種過程:受激放射(stimulated emission)。想像有一位歌手唱了一個準確的音調,這個音調可以讓原本在高樓層的電子「應聲」放出一個跟這個音調完全一樣的光子——不但顏色(頻率)相同,方向、相位也相同。換言之,一個光子遇到一個已被激發的原子,會誘導它發出一個「複製品」光子。這樣一來,光子數量會成倍地增加,而所有光子的波動性質是同步的,產生高度單色(顏色純)且相干(排列整齊)的光。

這裡的「複製」概念有點像:如果一排玩具多米諾骨牌被推倒,後一塊跟前一塊非常同步,受激放射就是讓許多原子發光像一隊同步演出的舞者,一起跟著同一節拍。

為何需要居量反轉(population inversion)與亞穩態?

在平常情況下,大多數原子的電子都待在基態(低能量),高能量的電子很少。要讓受激放射主導系統,必須出現「居量反轉」:高能量的原子數量多於低能量的原子,換句話說,系統裡有更多人在『二樓』而不是『一樓』。只有這樣,當一束光子通過時,被誘導發光的機會(受激放射)才會超過吸收光子的機會,整體才會放大光子數量。

要達到居量反轉,設計上通常借助一個中間站——亞穩態(metastable state)。想像把人踢上三樓,他會很快掉到二樓,但在二樓稍微停一停(塞車),不會立刻回到一樓。這樣你就能把很多人暫時困在二樓,等你給一個小小的刺激,他們會齊齊下來發出聲音(光)。在原子世界,亞穩態就是那個停留較久的能級,讓你可以累積大量被激發的電子,實現居量反轉。

在自然加熱(例如煲水)時,原子因為碰撞會被激發,但通常電子會一路階梯式地回到低能階,難以在某一層長時間停留形成大規模居量反轉。因此工程上需要特殊的能階結構與外來「抽水」方式(pump)來把電子送上去並保持在亞穩態。

鐳射的放大器與光腔:把受激放射變成強光束

即使有了居量反轉,還需要把這些受激放射產生的光子放大到實用的強度。常見做法是把增益介質(含有能被激發的原子或分子)放在由兩面鏡子組成的光腔(optical cavity)內。一面鏡子常略透光,一面完全反射。光子在介質中來回反射,每次通過都可能引發更多的受激放射,數量成倍增加,就像在一個迴響室內反覆鼓掌,聲音越來越響。最終一部分光會從略透鏡子穿出,形成我們看到的雷射光束。

光腔的作用還在於選擇性地增強某些波長(頻率):只有符合腔長邊界條件的波長能形成穩定的站波,其他波長被破壞或被削弱。這就是為什麼激光非常單色、方向性極佳,和一般燈泡發出的光很不一樣。

鐳射的幾個重要特性(與日常生活的差別)

- 單色:光顏色非常純,因為來自一對能階間的特定能量差。

- 相干:光的波峰波谷排列一致,像一群步伐同步的行人,所以聚焦後很尖銳。

- 方向性:因為光在鏡腔內來回放大,出來的是一束窄且平行的光。

- 高強度:受激放射加上腔內反覆增強,光子數量能被快速放大。

這些特性令鐳射在醫療、通訊、精密加工、條碼掃描等方面有獨特優勢。

如何把電子踢上去?幾種常見的泵浦方式

要製造居量反轉,需要把能量輸入到系統去激發電子,這個輸入過程叫泵浦(pumping)。常見方法包括:

- 光學泵浦:用另一束光(例如閃光燈或其他雷射)把電子提升。

- 電流泵浦:用電流通過(像電燈那樣)直接把電子激發,這是半導體雷射(laser diode)常用的方式。

- 化學或氣體放電:某些化學反應或高壓放電會把分子或原子激發,見於某些氣體雷射或化學雷射。

回到原子的例子:氫的最大光子能量與實驗驗證

節目中提到氫原子的例子:當電子從『無限遠』回到基態(一樓),會放出最大的能量,數值上常用的單位是電子伏(eV),對氫來說約為13.6 eV。實驗上觀察到的光譜線與量子力學的理論預測非常吻合,這是物理學如何用理論與實驗互相印證的好例子。不同元素(例如水銀、鈉等)有更複雜的能階排列,甚至會出現同一層裡有微小能量差的情況,這與電子自身的磁矩、軌道形狀等因素有關,雖然細節較為複雜,但基本概念仍適用。

結語:鐳射是基礎物理與工程的結晶

鐳射看似高科技,但它的原理建立在幾個簡單而核心的物理概念上:原子的能階、光子(光的粒子)如何被發射、自發與受激放射的差別、為何需要居量反轉,以及如何利用鏡腔把微弱的受激放射放大成有用的光束。這些概念像一套階梯,從基礎量子想法一步步堆疊起來,最終發展出改變世界的技術。

當你下次在街上看到橙黃色的路燈,或舞台上一束整齊的雷射光,不妨想想:有一隊在二樓『塞車』的電子、被一束光誘導出齊整的光子、再經過鏡子的迴響室一遍遍放大——這些簡單的物理原理,就把微觀的量子世界變成我們生活中可見、可用的光。