【激光2】激光就是把混亂的光變成一束!

想像一部大廈,樓下是地面,樓上是一層又一層的房間。原子和電子的能階就像這些樓層:電子可以待在低樓層(基態),也可以因為被「踢」而跑到高樓層(激發態)。當它從高樓層跌回低樓層時,會把多餘的能量以光子的形式放出,這就是我們看到光的來源。日常生活中像街燈、霓虹燈、普通光管的光主要來自這類各自獨立、隨機的放光事件。雷射(laser)要做的,就是把這些本來亂七八糟的放光,變成有秩序、同時、同方向放出的強力光束。

能階與放光:用樓層比喻看清概念

用樓層的比喻可以很直觀:電子若被「踢」到三樓,通常會很快跌回基礎的一樓,過程中會放出一個光子。但有些原子結構會在中間出現一個相對穩定的二樓,我們稱為亞穩態(metastable state)。這個二樓不像三樓那麼不穩定,可以讓電子在那兒停留較長時間(雖然相對還是很短,例如千分之一秒,卻比上面那種不穩定態長很多倍)。亞穩態就像一個短暫的等候區,給我們機會把很多電子「聚集」在同一層樓。

亞穩態的重要性:等候區讓大家齊一齊放

為什麼要把電子塞到亞穩態?因為如果所有電子都能在同一層等候,我們就有機會讓它們同一時間下樓並同時放光。若沒有亞穩態,電子會很快、隨機地下樓放光,結果是光的時間和方向都分散,像街燈和霓虹燈那樣柔和而不集中。亞穩態讓原子世界出現一個短暫但足夠的機會窗口,促成大規模、有秩序的放光。如果把一群人比作電子,亞穩態就是讓大家集合在同一個廳等候。

居量反轉(population inversion):把大多數“人”推上樓

日常空氣或未經激發的原子系統,大部分電子都在基態(地面樓層),只有少數被激發。雷射的核心第一步就是實現「居量反轉」(population inversion):在短時間內讓大多數電子處在激發態(例如亞穩態),而非基態。換句話說,原本99%人在地面、1%人在樓上,居量反轉後可能變成70%人在樓上、30%在地面。要做到這一點需要「抽水」或「泵浦」(pumping)——用熱、電或光把電子踢上去。實際上不同材料(如氖、氫、氦或半導體)用不同的方法去泵浦,但目標一致:把足夠多的電子塞到那個能放光的樓層。

自發放射與激發放射:從獨唱到齊聲合唱

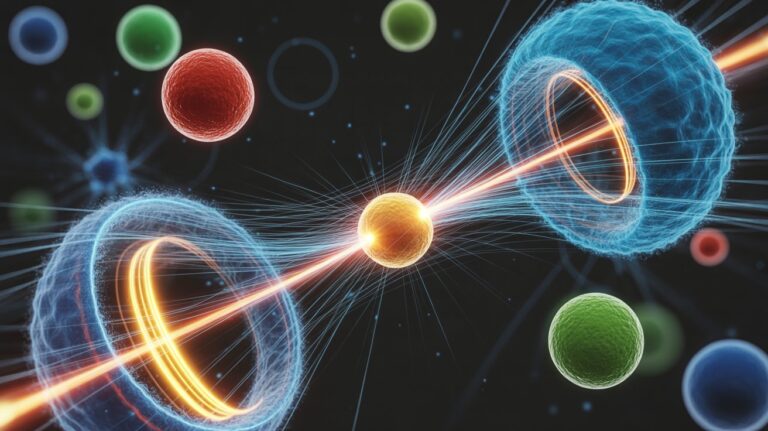

當電子從激發態回到基態,自然會放出光子,這叫做自發放射(spontaneous emission)。自發放射像是一個人突然清喉嚨,自顧自地發出聲音:時間和方向都不受控。雷射要的不是這種獨立放聲,而是激發放射(stimulated emission)。激發放射的關鍵是「被另一顆光子刺激」,那顆入射光子如果能量剛好等於能階差,就會誘使激發態的原子提早放光,並且放出的光子與入射光子完全相同:同相位、同頻率、同方向。比喻來說,原本一個人要等鐘聲才唱,但當有人帶頭唱出特定旋律,其他人就跟著同一節拍齊聲和唱,產生一致的強音。

光子能量要對口:共鳴才能誘發放射

重要的一點是,刺激放射需要入射光子的能量精準匹配該原子的能階差。如果能量不對,光子就像路過的行人,原子對它沒有反應,光子直行而過(原子對它透明)。只有當兩者「對口」,入射光子才能牽引激發態原子一起放光,從一顆變成兩顆,進而形成連鎖:這一顆又去刺激下一顆,如此放大,產生大量相干光子。

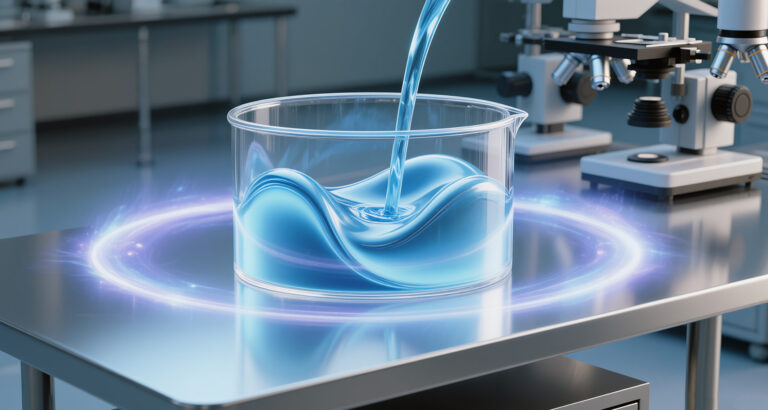

共振腔與鏡子:把光圈起來、儲存起來再放出來

僅靠受激放射還不足以變成實用的雷射,還需要一個能把光反覆增強的空間,稱為共振腔。最簡單的設計就是把增益介質(裝有要產生雷射的原子或材料)放在兩塊鏡子中間:一塊高反射率鏡子近乎100%反射,另一塊為部分反射(例如95%反射、5%透射)的鏡子。腔內的光子在兩鏡間來回反射,每次穿過介質都可能誘發更多的激發放射,光強度就越來越大。當能量儲到足夠高時,一小部分會從那塊部分反射的鏡子跑出來,形成我們看到的雷射光。雖然輸出的那5%似乎很少,但腔內儲存的光能可以非常巨大,所以出來的光束相當強。

材料與例子:誰可以當那個增益介質?

並不是所有元素都適合做雷射材料,必須有合適的能階結構(例如存在亞穩態),而且可以方便地實現居量反轉。常見的例子包括氣體雷射(像氖、氦、氫等)、固體雷射(摻雜晶體)以及半導體雷射(我們日常見到的雷射筆、光碟讀寫器用的就是半導體雷射)。早期雷射出現時沒有現代半導體,那時候的工程師會用氣體放電或光學泵浦去達到居量反轉。霓虹燈、普通光管屬於自發放射的例子:它們會發光但方向和相位都混亂,因此光不會像雷射那樣集中和有穿透力。

雷射光的特性:為何又集又直又強?

雷射之所以與眾不同,來自三個重要特徵:單色(頻率純)、相干(光波相位一致)和方向性(光束很窄、發散小)。這些特性源自被誘發放射的「複製」特性(新光子和入射光子完全相同)與共振腔多次增強的效果。打個生活比喻:自發放射像是街市的嘈雜聲,方向和節拍都亂;雷射則像一隊人手挽手齊步行,力量集中又有方向。

安全與日常:霓虹燈與雷射筆的差別

平常看到的霓虹燈雖然亮,但光是各方向散開的自發放射,不會像雷射一樣把能量集中到一小點,因此一般不會像強雷射那樣傷眼。相反,雷射筆雖小但光束集中,若直接照入眼睛可能造成傷害。雷射器材從早期的氣體雷射到現代的一片晶片大小的半導體雷射,技術路徑不同,但物理核心一直是:實現居量反轉、利用受激放射、並在共振腔中放大相干光。

結語

雷射看似神奇,但其實核心原理可以用樓層、等候室和齊聲合唱這些生活化的比喻來理解:先把電子聚集到一個可以等候的亞穩態(樓上等待區),再透過外來的恰當能量光子刺激它們同時放光(齊聲合唱),最後用兩面鏡子把這些光反覆放大並抽出一小束(把合唱聲放大並指向觀眾)。掌握了這三個教學重點——亞穩態與能階、居量反轉、以及受激放射配合共振腔—就已經把雷射的基本物理看穿了一半。下次當你看到霓虹燈、街燈或雷射筆時,不妨在腦海裡想像那些跑上跑下的電子和它們的樓層遊戲,物理其實就在我們身邊。