【輻射1】認識輻射的來源與影響,不單單是「危險」!

輻射這個詞一說出來,很多人第一個反應是「危險」或「核能事故」,但其實我們每天都接觸到各種不同的輻射。要理解它為何有害、哪一些不是那麼危險,以及它是怎樣從原子或原子核產生出來的,用一些生活化的比喻會比較直觀。下面把重點整理成幾個容易理解的部分,帶你由生活經驗走進原子核的世界。

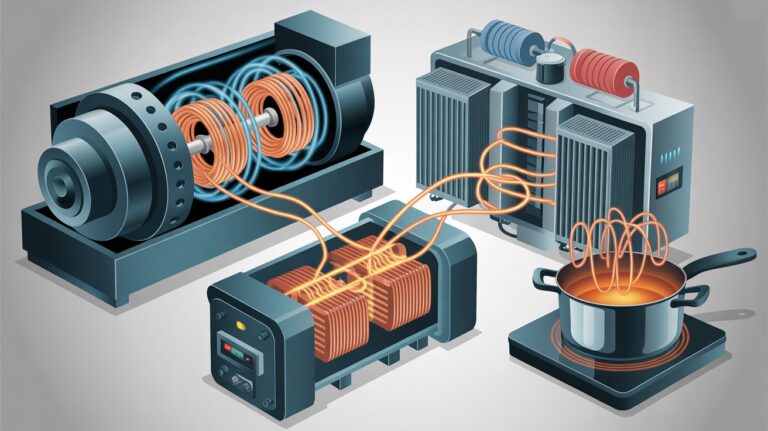

什麼是輻射?能量如何被「送走」

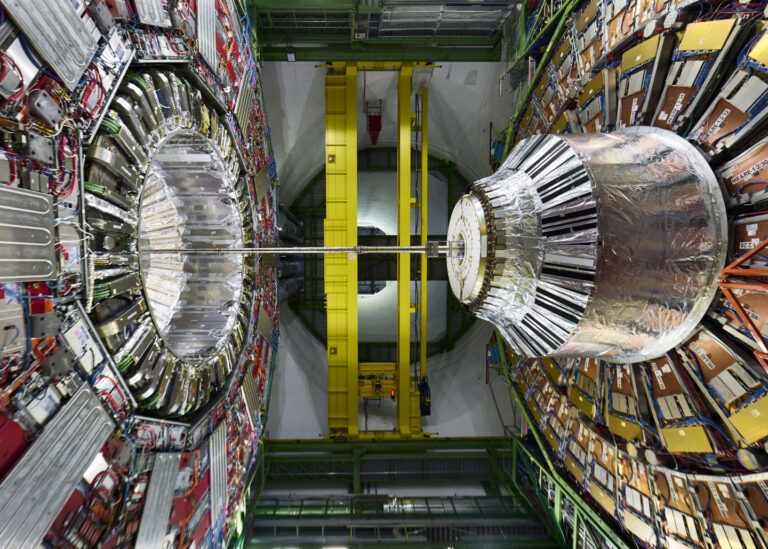

簡單來說,輻射就是能量以波或粒子的形式從一處傳到另一處。可見光、無線電波、紅外線,甚至手機訊號,都是一種電磁輻射;同時間,原子核跑出來的帶電粒子或中子,也是輻射的一種。重要的分野在於「能量高不高」:如果那種輻射的能量夠大,它可以把原本中性的原子或分子打成帶電(把電子擊走),這種就叫電離輻射(ionizing radiation)。電離會破壞分子的化學鍵,因而對生物體造成傷害。像α、β、γ射線、X光和某些紫外線,都屬於電離輻射。相對地,像可見光、無線電波、微波這些低能量的,是非電離輻射,通常不會直接把原子電離。

原子核怎樣「不穩定」會放射?液滴的比喻

理解重元素為何放射,常用一個直觀的「液滴模型」:把原子核想成一滴小水珠,裡面有正電的質子和中性的中子像水分子一樣擠在一起。把質子想成帶電的小球,它們之間會互相排斥(靜電斥力),但有一股短距離的「強力」把核子黏在一起,像膠水一樣。當核變得太大、太多質子或太多中子時,排斥力相對會變強,核就會變得不穩定,傾向「甩走」一些東西來回到比較穩定的狀態。這些被甩出的就是我們看到的各種放射線。以鈾為例,鈾的不同同位素(例如U‑238與U‑235)質子數相同,但中子數不同,導致穩定性與放射性差別。

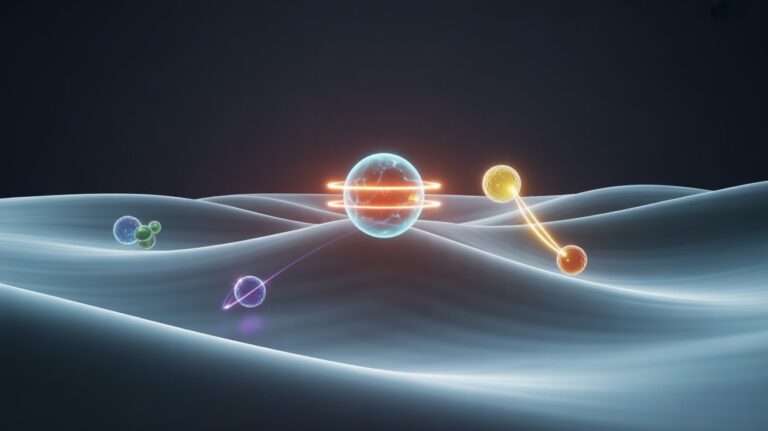

α、β、γ:三種常見的電離輻射

α射線:α粒子其實就是一個氦核,含兩個質子、兩個中子。想像原子核像水滴甩掉一小塊「固體團」,那團就是α粒子。α粒子帶正電、質量較大,能量高但穿透力弱──遇到一張紙或皮膚表層就能被擋住,但若α源進入體內(例如吸入或吞入),它在短距離內能造成極強的電離傷害。β射線:β衰變會把一個原子核裡的中子變成質子,同時「彈出」一個電子(β粒子)以及一個叫反中微子的東西。重要的是,這個電子不是來自原子外層,而是原子核內部直接射出的,這會改變元素本身(因為質子數變了)。β粒子穿透力比α強,但比γ弱。γ射線:γ衰變不像α或β會改變質子或中子數,而是核子由高能階跳到低能階,釋放出高能光子(伽瑪光子)。這種光子能量很高、穿透力也很強,常需要厚重的鉛或混凝土來屏蔽。這三者的來源都跟原子核的不穩定有關,但產生機制不同:α、β牽涉到核組成的改變;γ則是能量階層調整後釋出的光子。

X光、紫外線與可見光:電子雲的躍遷

不是所有電離輻射都來自原子核。像X光與紫外線,有時是來自原子外層電子由高能階跌到低能階所放出的光子。把原子外面的電子想像成大樓的住客,住在高樓層的住客跌到低樓層就會放出光子。X光能量比可見光和一般紫外高得多,某些X光與短波紫外足以電離原子,因此也屬電離輻射。這解釋了為何X光機管或某些強紫外源需要特別防護。從能量尺度排序,核內的伽瑪通常是最高能,接著是α(雖然α是粒子,不是光子),再來β,然後才是X光與紫外。

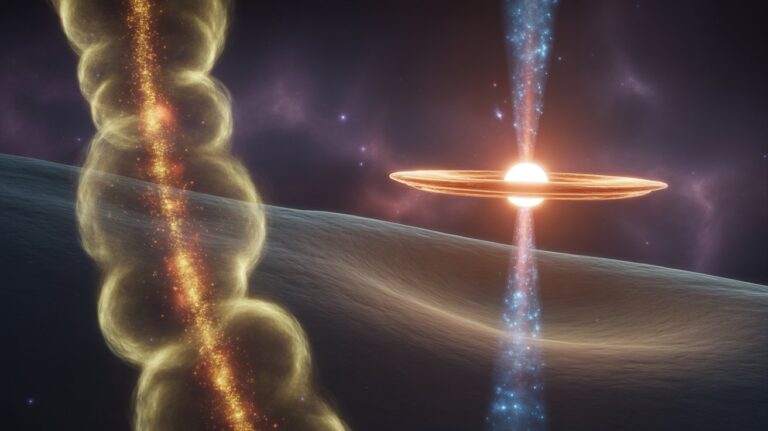

中子、宇宙射線與中微子:地球以外與核反應的來客

除了上述常見類型,中子射線也是電離輻射的一種。中子本身不帶電,但可以撞擊原子核,使其變得不穩定或產生二次放射。核反應堆會釋放大量中子。再講得更天文一點,宇宙射線是來自太空的高能粒子,包括質子、電子、甚至γ光子,它們撞上地球大氣會產生複雜的粒子雨。還有一種很「鬼祟」的粒子叫中微子(neutrino),幾乎不與物質互動,從太陽或超新星源源不絕穿過我們,但對身體基本無害,卻是粒子物理與天文觀測的重要工具。

放射性元素、半衰期與量度單位

放射性元素會自然衰變,半衰期描述一半原子核消失所需的時間:有些放得快(秒或日),有些慢到幾十億年(像U‑238)。這就是為何不是所有放射性都立即危險──關鍵在於劑量與時間。常見的測量單位有兩種要分清:一是放射性活度,單位是貝可(Becquerel, Bq),表示每秒鐘有多少個核衰變;二是吸收的能量與對人體傷害,會用Gray(Gy,吸收能量)和Sievert(Sv,考慮生物效應的等效劑量)來表示。簡單記法:Bq看「出多少個粒子」,Gy看「吸收了多少能量」,Sv則告訴你「對健康多少威脅」。

為何有些能量大但穿透力弱?如何防護

常見迷思是「能量高就必定危險且穿透得遠」。事實上,α粒子能量高但質量與電荷都大,會很快與周圍原子擦撞把能量釋放掉,所以穿透力低但近距離傷害大;γ射線是高能光子,穿透力強但單位距離的電離密度較低。防護策略因此不同:阻擋α用紙或皮膚就夠;阻擋β要用塑膠或薄金屬;阻擋γ則需要厚重且高密度材料如鉛或混凝土。對日常生活中的X光或醫療成像,主要靠限時、距離與屏蔽來減低劑量。

簡單總結與生活中該怎麼想

輻射其實是一個廣泛的概念,從手機訊號到太陽光、從医院X光到核電站的放射性物質都屬於其範圍。關鍵在於能量與與物質互動的方式:電離輻射能把原子電離,可能對生物造成化學破壞;非電離輻射通常能量不足以電離,但也可能在長時間或大劑量下造成其他影響。把原子核想像成一滴液體、把放射的粒子想成從水滴甩出的碎片,這個比喻能幫助你理解為何重核不穩定會放射、為何不同射線有不同的性質。面對媒體上的「輻射」話題,問自己三個問題:是什麼種類的輻射?劑量多不多?接觸時間長不長?這三點能幫你理性判斷風險,而不是被單一字眼嚇倒。