【核能2】認識連鎖反應與原子彈的原理

想像把一個蘋果劈開,你會看到裡面的果肉;再想像把原子核這個極小的「果核」切開或把兩個小「果核」黏在一起,竟然可以釋出巨大的能量。這不是科幻,而是物理學告訴我們的事:有些重的原子核裂開(核裂變)會放出能量;有些輕的原子核合成(核聚變)也會放出能量。理解這兩種反應,可以幫助我們看懂核電廠、氫彈,以及太陽為何長年發光發熱。

核裂變是什麼?為何會放能量

核裂變是指一個較重的原子核(例如鈾)吸收中子後分裂成兩個較小的核,同時釋出能量和更多的中子。能量來自於原子核內質子和中子間的束縛能變化:裂變後的兩個碎核總束縛能比起原本的一個核更高,差額以能量形式釋出。生活化地說,就是原子核裡的「鍵」重新排列,釋放出「熱」。

重要的一點是,不是所有放射性元素都能做成武器—要能支持自持的鏈式反應,需要特定的材料與條件。第一個被利用的就是鈾-235(寫作U-235),它容易被慢速中子誘發裂變;鈾-238(U-238)本身較不容易裂變,但吸收中子後可以形成更重的放射性元素(例如鈽,plutonium),這些可再用於鏈式反應。

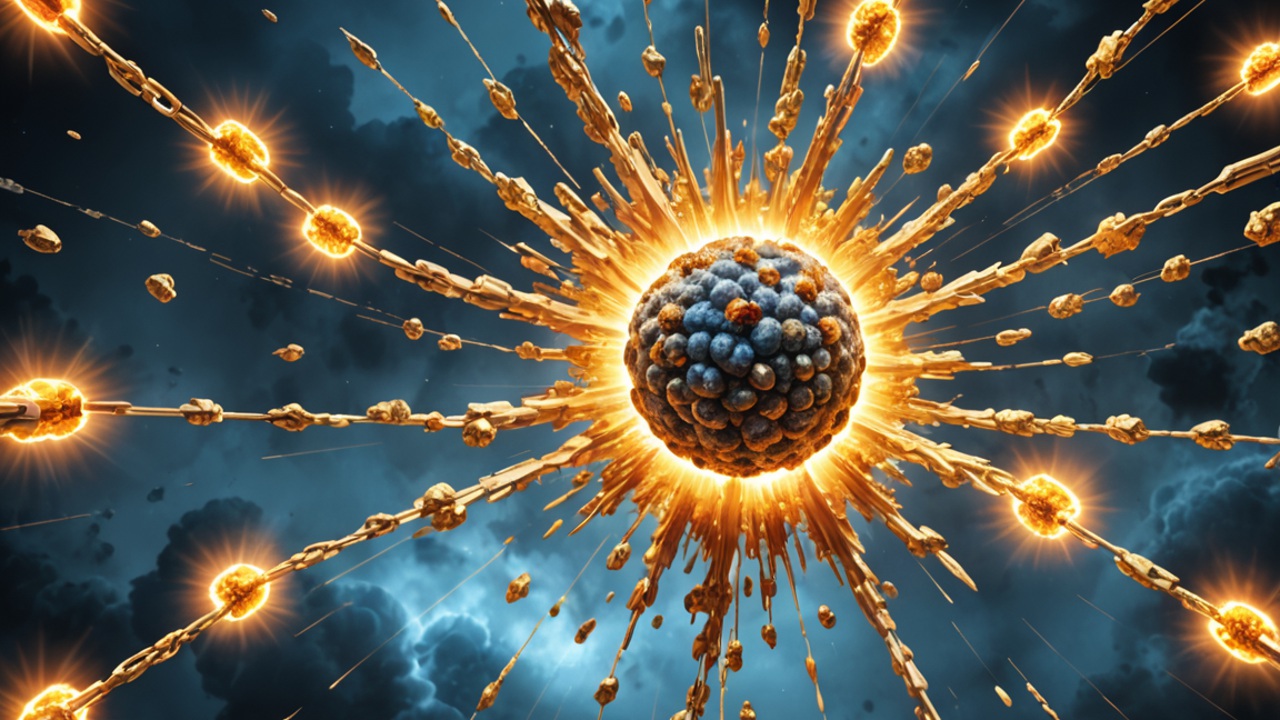

鏈式反應與臨界質量:一傳十、十傳百的成長

裂變時會釋出中子,如果每一次裂變平均產生的中子能再引發至少一個新的裂變,反應就會自持,稱為鏈式反應。數量上,裂變的次數可以呈幾何級數增長,這正是核爆威力巨大的原因。要做到這點,材料的量、形狀、密度與是否有吸收中子的物質都很關鍵。當讓反應持續增加時,系統達到所謂的臨界(critical)或超臨界狀態,若控制不當就會爆發性地釋能。

中子能量與命中率:為何要減速?

一個很有意思的物理事實是:中子撞擊原子核能否引起裂變,很大程度取決於中子的速率(即能量)。這裡有個簡單比喻:想像你是射箭手,箭射得太快反而不容易命中某些目標,輕推一點反而更有機會命中。原子核也是如此:某些核對慢中子的吸收截面(可理解為「目標大小」)比高速中子大得多。把太快的中子適當減速,能顯著提高它們被重核捕獲並誘發裂變的機會,從而提升鏈式反應的效率。

減速劑(moderator):如何讓中子慢下來

在核反應堆和早期核武研究中,有一個重要元件叫做減速劑(moderator),目的是把快中子減速成慢中子而不吸收它們。常見的減速劑有高純度石墨(碳)和重水(heavy water,水分子中含有重氫)。以石墨為例,碳原子可以像撞球一樣把中子彈回來、帶走部分能量,使中子變慢;重水則用重氫原子與中子彈撞,效果也很好。

但材料有講究:石墨必須極為純淨,雜質(例如硼)會吸收中子、破壞鏈式反應。歷史上,二次大戰期間德國與美國都有研究減速劑;美國因為提煉出高純度石墨,成功把中子減速控制得更好,這對後來的原子彈開發很關鍵。

自然界的核裂變:地球內部會不會有小型核反應?

有人提出地球內部的岩漿加熱與地震,或許與地下放射性元素的裂變有關。事實上,地球內部確實包含放射性元素(像鈾、釷等),它們的自然衰變會釋放熱量,長期來看幫助地球保持溫暖。但這些自然裂變的速度相對甚慢,整體熱量散失速度更快,所以不太可能突然靠這些自然裂變引發大規模的瞬時加熱或地震。簡單說:有影響,但不像電影裡那樣瞬間爆發。

核聚變:為何氫能比鐵釋放更多能量

核聚變是將兩個或更多輕的原子核合成成一個更重的核。重要的經驗規則是:把輕於鐵的原子核聚合成較重的核會放出能量;相反,把重於鐵的核再分裂也會放出能量。這就是為何太陽(主要由氫組成)靠融合氫成為氦釋出巨大能量。

在太陽內部,氫原子在重力壓縮和高溫下變成電離的帶電粒子(質子和電子),質子在極高溫度與壓力下獲得足夠能量,衝破電荷間的排斥(庫倫障礙),兩個質子最終結合並透過一系列步驟形成氦,這個過程釋出比化學燃燒大得多的能量。過去人們曾以為太陽只是靠收縮產熱,後來發現這種機制只能解釋很少一部分能量,核聚變才是真正的來源。

氫彈與人造太陽:聚變的軍民兩面向

核聚變的能量密度非常高,因此有人把它用於武器(氫彈)。氫彈的設計通常用裂變爆炸(原子彈)作為「引爆器」,先提供極高的溫度與壓力,讓燃料(例如氘、氚等氫同位素)達到能發生聚變的條件。這也是為什麼氫彈威力遠大於原子彈。

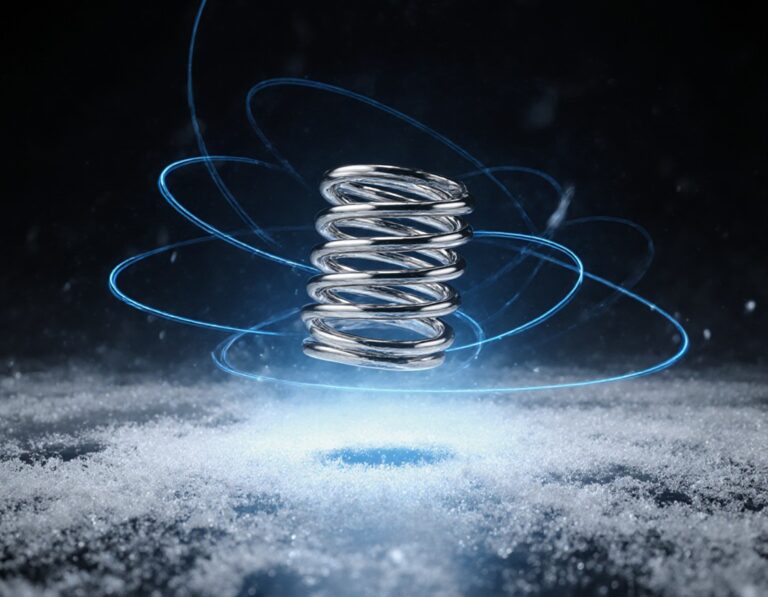

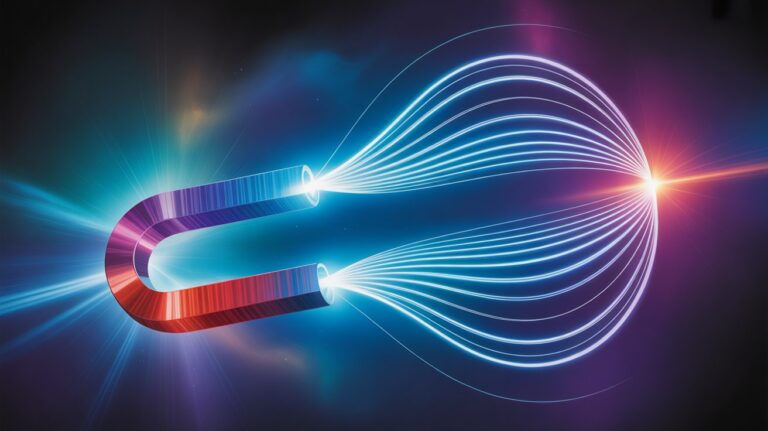

另一方面,人類長期夢想做一個「人造太陽」,即在控制下穩定地把核聚變當成能源產生電力。挑戰在於要達到並維持極高溫度、密度與足夠長的停留時間,並且以安全、有效的方式取得凈能量。目前有很多國際合作的實驗與工程(例如托卡马克類型的磁場約束),但把實驗室成果放到商業化發電還需要時間。

核武與核能:同樣原理,不同使用方式

核武器與核電站都用到核裂變或核聚變原理,但差別在於控制方式與目的。武器追求瞬間、極大的能量釋放;反應堆則追求受控、穩定的小量連續釋放,並把熱轉成電。在工業上,經常要做的技術工作包括:挑選合適的燃料(例如高濃縮U-235或製造鈽),使用適當的減速劑以控制中子能量,並設計能吸收多餘中子的控制棒來停止反應。

結語:從微觀規則看宏觀世界

核物理告訴我們:原子核內的規則決定了能量釋放的方式。理解中子、同位素、減速劑、鏈式反應與聚變條件,不僅能解釋歷史事件(如廣島用U-235、長崎用鈽的不同設計),也能幫我們理性看待地球熱源、太陽的光熱,甚至未來能否把聚變變成乾淨能源。這些看似高深的概念,其實可以用身邊的比喻來理解:箭靶與射箭、撞球與能量交換、火種與連鎖反應。當我們用簡單的圖像把核子世界想像出來,複雜現象就不再那麼遙遠,而成為可以思考和討論的生活知識。