【深造物理】何謂黑體輻射?

你知道你每天早上開爐頭、拿著手機充電器、或在海濱長廊看夕陽時,其實都在跟一個物理學的「黑體輻射(blackbody radiation)」打交道嗎?。它不是科幻,也不是天文館才會出現的名詞,而是一個形容「所有東西只要有溫度,就會發光、發出電磁波」的最理想模型。從廚房的紅熱電爐,到夜視鏡看到的人體熱影,再到宇宙微波背景輻射(Cosmic Microwave Background, CMB),其背後的共同語言,就是黑體輻射。這個主題曾經令十九世紀末的物理學家頭痛,最後卻引發了二十世紀物理的革命——量子論(quantum theory)。

甚麼是「黑體」?為何要想像一個理想物件

「黑體」(blackbody)不是一塊黑色物件的意思,而是一種理想化的「完美吸收、完美發射」的物體:

- 完美吸收:任何波長(wavelength)的光照上去,都不會被反射或穿透,全部被吸收。

- 完美發射:在任何溫度下,它都會以最有效率的方式把內部能量以電磁輻射(electromagnetic radiation)的形式發出。

現實世界沒有絕對的黑體,但我們可以做出「近似黑體」的裝置,例如一個內壁全黑、只有很小孔的空腔腦洞(cavity with a pinhole)。外面的光很難從小孔反射回來,幾乎都被內壁吸收;而從孔口射出的,就是近似黑體的輻射。這種理想模型,讓我們能用一條乾淨的數學規律,去描述任何有溫度的物體如何發光。

黑體輻射的三條核心定律

熱輻射(thermal radiation)的強弱和顏色分布,原來都跟溫度(T)有明確關係。三條定律最常見,分別是普朗克定律、維恩位移定律、史蒂芬-波茲曼定律:

- 普朗克定律(Planck’s law):描述在某個溫度下,黑體於不同波長的「光譜輻射強度」(spectral radiance)分布。它告訴你「每種顏色」(或波長)的強度是多少。這條定律是量子論的起點。

- 維恩位移定律(Wien’s displacement law):告訴你「峰值波長」(peak wavelength)與溫度的關係。公式為 λ_peak = b/T,b 約為 2.898×10^-3 m·K。溫度越高,峰值越偏向短波(藍、紫);溫度越低,峰值往長波(紅、紅外)移動。

- 史蒂芬–波茲曼定律(Stefan–Boltzmann law):總輻射功率(per unit area)與絕對溫度的四次方成正比:j* = σT^4,其中 σ 約為 5.670×10^-8 W·m^-2·K^-4。溫度只要升一點點,輻射輸出就暴升。

透過這三條定律,我們可以把任何物體在不同溫度下的「光譜樣子」與總能量,清楚地連結起來。

從「紫外災難」到量子:普朗克的關鍵一跳

十九世紀末,物理學家嘗試用經典物理(classical physics)去預測空腔內的輻射分布,結果在短波(紫外)端會發散無限大,稱為「紫外災難」(ultraviolet catastrophe)。這和現實不符:沒有人見過一個熱箱會無限爆光。

1900年,馬克斯·普朗克(Max Planck)提出一個「不得不然」的假設:能量不是連續的,而是以一粒粒「能量份額」(quanta)來交換,大小與頻率(frequency, ν)成正比:E = hν,h 是「普朗克常數」(Planck constant)。這個想法把模式由「連續」改為「離散」,成功消除了紫外災難,推導出與實驗完全吻合的光譜——這就是普朗克定律。此舉等於為量子力學(quantum mechanics)開了第一道門。

黑體輻射的日常版:香港生活的幾個例子

- 電磁爐與電熱水壺:加熱時金屬表面會發紅,因為溫度升高,峰值波長從紅外移到接近可見光紅端。肉眼看到的紅光只是整個熱輻射光譜尾部的一小段。

- 電燈泡鎢絲:傳統鎢絲燈泡的鎢絲溫度約 2500–3000 K,輻射峰值在紅外,但可見光區亦有不少能量,所以看起來偏黃暖。LED 則不是典型黑體輻射,而是半導體能隙發光。

- 紅外測溫槍:它量度的是物件的紅外輻射,透過光譜與溫度的關係,換算出表面溫度。不過要輸入「放射率」(emissivity)參數,因為很多物體不是完美黑體。

- 夜視與熱像儀(thermal camera):人體溫度約 300 K,峰值波長約 10 微米(μm)的中紅外區。熱像儀把不同波長的紅外輻射轉成顏色影像。

放射率、吸收率與實物世界的差距

真實物體不是完美黑體,我們用「放射率」(emissivity, ε)描述其接近程度,範圍 0 到 1。理想黑體 ε=1。根據基爾霍夫定律(Kirchhoff’s law of thermal radiation),在熱平衡時,物體在某一波長的放射率等於吸收率(absorptivity)。因此:

- 良好吸收者 = 良好發射者:啞黑表面通常比光亮金屬更能發出熱輻射。

- 高反射低放射:拋光金屬在紅外的放射率低,看起來「不太發光」,所以常用作保溫反射層。

工程上常用「灰體」(gray body)近似,即在整個光譜用一個常數 ε 來縮放黑體光譜:實際輻射 ≈ ε × 黑體輻射。雖然粗略,但在很多情境足夠好用。

顏色與溫度:為何鐵會「由暗到紅,再到白」

加熱鐵塊,先看不到光,因為發射在紅外;再來變暗紅、亮紅、橙、黃,最後接近白亮。這與維恩位移定律吻合:溫度升高,峰值往短波移,整個可見區的輻射量也同時上升,於是各色光混合趨向白。天體物理亦如此:恆星(stars)的大致表面色與溫度有關,紅色巨星較冷、藍白主序星較熱。不過要注意天體有吸收線、金屬量等因素,並非完美黑體,但黑體光譜仍是第一近似的標準尺。

宇宙的背景光:最完美的黑體之一

宇宙微波背景輻射(CMB)是大爆炸後殘留的微波輻射,今天的溫度約 2.725 K。它的光譜幾乎是教科書級的黑體,精確度高到令人起雞皮疙瘩。這個觀測結果支持了宇宙學的標準模型:早期宇宙曾經處於緊密、熱而接近平衡的狀態,使得輻射能趨於黑體分布。即使你手上的微波爐頻段與它相近,也不會接收到它,因為強度極弱、被地球環境與儀器噪聲遠遠蓋過。專業衛星如 COBE、WMAP、Planck 以極高靈敏度才量到它的精細特徵。

黑體概念的應用

- 建築物外牆與屋頂:高反射(低吸收)材料能減少白天吸熱,降低冷氣負荷;夜晚放熱則與表面放射率有關,選材需平衡。

- 太陽能熱水系統:吸熱板要「高吸收率」吸收日光,同時在紅外要盡量「低放射率」減少自身散熱,常用選擇性鍍膜。

- 隔熱毯與保溫瓶內壁:利用金屬化薄膜的低紅外放射率,減少人體與液體透過輻射散熱。

輻射傳熱與工程設計

熱量傳遞有三種路徑:傳導(conduction)、對流(convection)與輻射(radiation)。在真空中沒有空氣對流,輻射就成為主角。太空艙、衛星溫控高度依賴表面放射率與太陽吸收率的選配。另一方面,在地面烘焙、燒烤時,遠紅外輻射能深入食材表層,帶來不同的加熱效果,這就是為何「遠紅外線烤箱」會被強調的原因。當然,市面宣傳未必都嚴謹,但原理是實在的:不同波段與材料交互作用不同,影響加熱均勻度與表面焦化。

普朗克定律的輪廓:光譜長什麼樣子

雖然我們不寫公式,也可用圖像化的方式理解:想像把不同溫度的黑體光譜畫在同一張圖上(縱軸是強度、橫軸是波長)。溫度越高,整條曲線越「高、靠左」:整體強度上升(T^4 定律),峰值向短波(藍)移(維恩定律)。而在短波端,曲線迅速掉下去,不會發散——這就是量子化的功勞。如果用頻率版本畫圖,峰值的位置會不同,但物理是一致的:兩種表示是由波長與頻率的變數轉換造成。

顏色溫度與攝影燈光:黑體的一個延伸概念

「色溫」(color temperature)常見於攝影與燈光設計,單位是開爾文(K)。它指的是「與某個黑體在那溫度下發出的可見光顏色相匹配」。例如 2700K 給人暖黃感、6500K 接近日光白。現代 LED 燈雖非常亮,但其光譜不是黑體形狀,色溫只是「感覺上」接近某溫度黑體的顏色,因此還會配合 CRI(顯色指數)等指標來描述光質。

量度與校準:如何在實驗室對標黑體

在精密測溫、紅外成像、光學校準中,研究人員會使用「黑體標準源」(blackbody calibrator)。這些裝置通常是一個可控溫的空腔黑體,配有高放射率塗層,並用熱電偶或電阻溫度計追蹤溫度。儀器對準孔口量度輻射,再以普朗克定律推算「亮溫度」(radiance temperature)。這種校準對環境溫度、背景反射與視幾何非常敏感,因此需要遮光、溫控與周詳的誤差分析。

黑色衣服更熱?

- 日間日照下:黑色布料通常吸收更多可見光與近紅外,確實更容易升溫。

- 但在無日照、只靠輻射散熱時:表面放射率才是關鍵。很多黑色織物在中紅外放射率高,能更有效把體熱輻射出去。因此體感會受風、濕度、對流影響,並非「永遠黑色更熱」。

這提醒我們:吸收率與放射率要分頻段看,不能一概而論。

用數據估算:用維恩定律讀溫度

假設你看到一塊鐵塊已經「暗紅發光」,代表可見光紅端(約 700 nm)開始有能量。如果把峰值大約估在 1000 nm(近紅外),按維恩定律 T ≈ 2.9×10^6 nm·K / 1000 nm ≈ 2900 K。這只是估算,因為人眼看到的是整個可見範圍總體亮度。但這種估算在工地、金工或窯爐操作中十分實用。

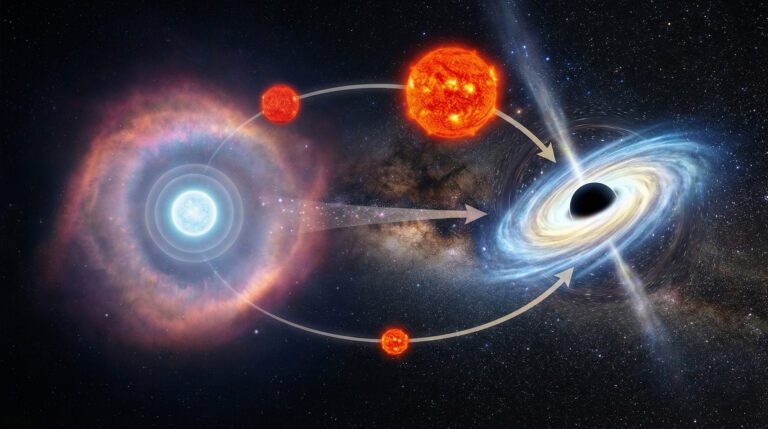

黑體在天文:恆星、行星與塵埃

- 恆星:接近黑體,但有吸收線(例如氫的巴耳末系)令光譜出現凹陷。用黑體擬合可以估計有效溫度(effective temperature)。

- 行星與衛星:它們主要反射太陽光並以自身溫度在紅外發射。用能量平衡(吸收=發射)可估算平衡溫度,還要考慮反照率(albedo)與溫室效應。

- 星際塵埃:溫度較低(10–100 K),輻射峰在遠紅外/次毫米波段,常以「修正黑體」(modified blackbody)模型,加入頻率依賴的放射率。

為何黑體輻射如此關鍵

- 理論基石:它逼出了量子假設,啟動現代物理。

- 量測標準:溫度與光學儀器的校準,都離不開黑體模型。

- 跨領域應用:從建築節能、材料工程、醫療成像到天體物理,一條光譜連接眾多技術。

進一步的直觀:把黑體想像成「能量分配的最公平法」

黑體本質上是「在熱平衡下,腔體裡的模式(mode)如何分享能量」的問題。量子化讓每個模式只能用 hν 的整數倍來存取能量,結果就是一個既不會在短波暴走、又能精準匹配實驗的分配曲線。這種「分配」的想法也延伸到其他地方,例如聲學的模態、固體中的聲子(phonon),都可看到相似的統計思想。

簡表:黑體輻射的關鍵點

| 概念 | 重點 |

|---|---|

| 黑體 | 完美吸收、完美發射的理想物體,ε=1 |

| 普朗克定律 | 量子化(E=hν)解決紫外災難,給出正確光譜 |

| 維恩位移定律 | λ_peak = b/T,溫度高→峰值往短波移 |

| 史蒂芬–波茲曼定律 | 總輻射 j* = σT^4,溫度升高能量劇增 |

| 放射率(ε) | 介乎 0–1,決定實物偏離黑體的程度 |

| 應用 | 溫標校準、熱像、建築節能、天文測溫、材料選型 |

把抽象變具體:在家做一個小觀察

安全前提下,你可以留意電爐或烤箱加熱元件升溫的顏色變化:由不可見→暗紅→亮紅→橙黃。同時用紅外測溫槍(如有)觀察其讀數如何上升。你會發現肉眼顏色的變化,與測溫槍讀到的溫度是一致的趨勢:溫度越高,可見區的輻射越強、顏色越偏向「白」。請務必保持安全距離,避免高溫燙傷。

結語:一條光譜,連接微觀與宇宙

黑體輻射看似簡單——「熱東西會發光」——但它背後牽動的是物理史上最精彩的轉捩點。普朗克把能量量子化,讓我們理解為何自然界在短波端不會失控;天文學家用它為恆星與宇宙度量溫度;工程師以它設計節能建築和精密紅外儀器。對日常生活而言,黑體輻射提醒我們:顏色、溫度、材質與能量流動,是同一套語言的不同面向。