【深造物理】中微子:穿牆而過的微型旅客,如何改寫我們對宇宙的理解

如果我告訴你,現在每秒鐘正有數以兆計的小粒子穿過你的身體,卻沒有留下任何痕跡,你會不會起雞皮疙瘩?這些幾乎不與任何東西互動的粒子,就叫做「中微子」(neutrino)。它們在宇宙中無處不在,來自太陽、來自爆炸中的恆星、來自地球內部,甚至可能來自宇宙最早期的微弱餘溫。中微子像是宇宙裡的「過路客」,默默穿越一切,卻攜帶關於極端環境與宇宙歷史的情報。本文會帶你從零開始理解中微子是甚麼、如何被捕捉、為何重要,以及它們如何改變現代物理學的圖景。

為甚麼要在乎中微子?

日常生活中,我們看得見的世界主要由電子(electron)、質子(proton)、中子(neutron)組成。然而在粒子物理的標準模型(Standard Model)裡,世界比我們想像更熱鬧:還有夸克(quark)、膠子(gluon)、光子(photon)、以及中微子(neutrino)等。中微子特別之處在於:

- 幾乎不帶電、不參與強作用力(strong interaction),只透過弱作用力(weak interaction)和引力互動,令它像幽靈般穿透物質。

- 質量極小,但不是零。這一點打破了原本標準模型的最初假設,迫使理論物理向前一步。

- 產量驚人:太陽核融合每秒產生巨量中微子,地球上的你每秒就被數萬億顆中微子穿過。

- 是極端天體與宇宙早期的信使(messenger)。中微子能從超新星(supernova)核心、甚至早期宇宙的高溫等離子湧出,帶來其他訊號看不到的資訊。

中微子的誕生:從核反應到宇宙爆炸

中微子的來源多得驚人,以下是幾個代表性場景:

- 太陽核心核融合:氫融合成氦的過程透過弱作用力放出電子中微子(electron neutrino)。這些「太陽中微子」是我們理解太陽能量生產機制的重要證據。

- 超新星爆發:大質量恆星在生命末期塌縮,核心在毫秒內釋放出巨量中微子,能量甚至主宰整個爆炸過程。1987年的超新星1987A帶來第一批可直接觀測的天體中微子事件。

- 大氣層中:高能宇宙線(cosmic rays)撞擊大氣產生介子(meson),其衰變釋放出多倫多(實為「多種」)風味中微子,稱為「大氣中微子」。

- 地球內部:放射性元素如鈾(Uranium)與釷(Thorium)的衰變會釋出地球中微子(geoneutrino),幫助我們估算地球內部放射供熱。

- 人造來源:核反應堆、加速器實驗製造可控的中微子束,是研究中微子性質的「實驗室工作馬」。

中微子是甚麼粒子?基本性質一次看懂

從粒子物理角度,中微子屬於輕子(lepton)家族,和電子、μ子(muon)、τ子(tau)同宗。每種帶電輕子都有對應的中微子,分別稱為電子中微子(νe)、μ中微子(νμ)、τ中微子(ντ),我們稱這三種為三種「味」(flavor)。

- 電荷:0,電中性,故稱「中」微子。

- 自旋(spin):1/2,是費米子(fermion)。

- 相互作用:不參與強作用力;與電磁作用也沒牽連;只透過弱作用力與引力作用。

- 質量:極小但非零,確定會引發中微子震盪(oscillation)。質量絕對值仍未測定精確,只知上限非常小。

最反直覺的是:中微子的「味」不是固定的。中微子在飛行途中會在 νe、νμ、ντ 之間轉換,這就是「中微子震盪」(neutrino oscillation)。震盪的存在意味著三個「質量本徵態」(mass eigenstates)與三個「味本徵態」(flavor eigenstates)不一致,並由一個混合矩陣——PMNS 矩陣(Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata matrix)——連結。這是近代粒子物理最關鍵的發現之一。

中微子震盪:從太陽難題到諾貝爾獎

20世紀中期,理論家為了守護能量守恆,提出中微子來解釋貝他衰變(beta decay)的能量分配。後來,太陽物理學家預測,太陽應該產生大量電子中微子。但早期探測到的數量卻只有預測的一半,這被稱為「太陽中微子難題」。

答案在於震盪:在穿過太陽內部與真空的旅程中,電子中微子會轉換成其他味,令地球上只看見「缺了」的那部分。加拿大薩德伯里中微子觀測站(SNO)與日本的超級神岡(Super-Kamiokande)在1998-2001年前後相繼提供關鍵證據,證實中微子的確會震盪。這一系列成果讓梶田隆章與阿瑟·麥克唐納在2015年獲得諾貝爾物理學獎。

震盪背後的物理可用簡化比喻來理解:想像你在港鐵車廂內聽到的廣播有三種語言(三種味),但列車的聲音系統其實只有三個不同的「聲道」(三個質量態),每種廣播訊號都由這三聲道以不同比例混合而成。列車行駛時,由於各聲道的相位與頻率不同,乘客在車廂不同位置、不同時刻聽到的語言比例會改變,這就像中微子在飛行過程中改變味的機率。物理上,震盪機率與飛行距離、能量、以及質量平方差(Δm²)和混合角(θ)有關。

我們怎樣抓到幾乎不互動的「幽靈」?

要探測中微子,方法不是「抓住它」,而是等待它偶爾與物質發生一次弱作用力碰撞。這類事件少之又少,因此需要:

- 巨大而純淨的探測器:如超級神岡使用五萬噸超純水,或液態氬(liquid argon)電離追蹤儀。

- 深埋地下:用厚岩石擋掉宇宙射線雜訊,提升信號比。

- 極佳的光感或電離讀出系統:例如光電倍增管(PMT)捕捉切倫科夫光(Cherenkov light),或線性讀出電場收集電離訊號。

常見的偵測機制包括:

- 切倫科夫輻射(Cherenkov radiation):當帶電次級粒子在介質中速度超過光在該介質的相速度,會發出錐形藍光。藉著光錐幾何與時間分佈可回推中微子的方向與能量。

- 閃爍體(scintillator):粒子激發有機或無機分子,放出可見光,經光感器讀出。KamLAND、Borexino屬此類。

- 電離追蹤(Time Projection Chamber, TPC):在液態氬等介質中,中微子相互作用產生帶電粒子,沿途電離,電子被電場漂移到感測線被讀出,提供高解析度「粒跡照片」。DUNE 計畫採用此技術。

- 冰與海洋光學陣列:如IceCube在南極冰層內部佈滿光感器,捕捉高能宇宙中微子。

三個味,三個質量:還有多少未知?

我們已經量到兩個獨立的質量平方差(Δm²)與三個混合角(θ12、θ23、θ13),但仍有重大未解:

- 質量排序(mass ordering):是「正常排序」(m1 2 3),還是「反轉排序」(m3 最輕)?這影響宇宙學與β衰變譜尾形狀。

- 絕對質量尺度:每個質量態的絕對值多大?KATRIN 實驗透過氚(Trtium)β衰變的末端譜,在電子反中微子有效質量上給出上限,仍在收緊中。

- CP對稱破壞(CP violation)在中微子部門是否存在且多大?如果中微子在物質和反物質的轉換機率不同,或許能用來解釋為何宇宙幾乎只有物質。

- 中微子是狄拉克(Dirac)還是馬約拉納(Majorana)型?若是後者,中微子與反中微子本質相同,將導致「無中微子雙β衰變」(neutrinoless double beta decay, 0νββ)現象,全球有多個超低背景實驗正尋找其蛛絲馬跡。

中微子與我們的日常關係

你或許會問:這些在地底深處、南極冰層發生的實驗,和香港有甚麼關係?

- 核反應堆中微子:大亞灣(Daya Bay)實驗由中國內地和國際團隊合作,距香港不遠,曾精準測量 θ13 混合角,改寫教科書。

- 材料與感測技術:中微子實驗需要超純材料與超敏感光感器,相關技術延伸到醫療影像、低放射背景材料、甚至環境監測。

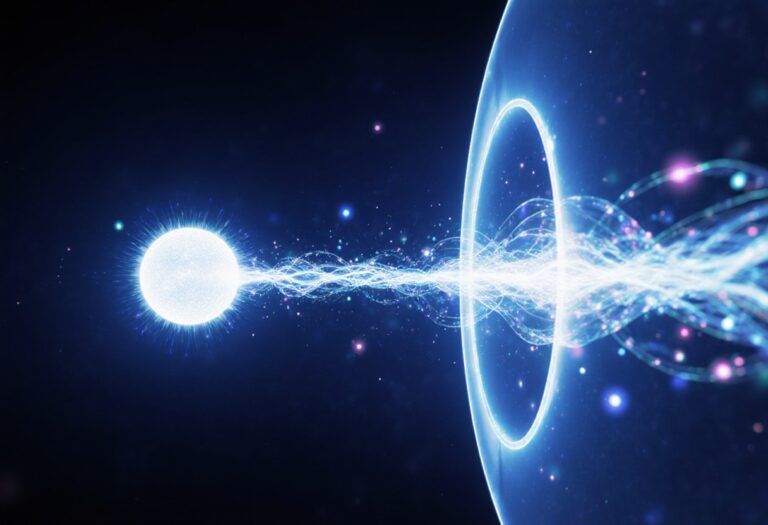

中微子天文學:用「幽靈光」看宇宙

傳統天文依賴電磁波(光、無線電、X光);重力波天文為我們打開另一扇窗;中微子天文學則讓我們直接「聽見」高能加速器般的宇宙。IceCube 曾偵測到數百TeV至PeV級的高能中微子,並將其中一事件溯源到一個耀變體(blazar TXS 0506+056)的方向,首次把中微子和伽馬射線天文串連起來,這是多信使天文學(multi-messenger astronomy)的重要里程碑。

為甚麼中微子如此關鍵?因為它們幾乎不被宇宙塵埃或磁場偏折,也不容易被吸收,能帶著源頭最原汁原味的能譜與時間訊號抵達地球。若我們能更靈敏地測量中微子,便能追蹤宇宙中最暴烈的粒子加速器:活躍星系核(AGN)、伽馬暴(GRB)、超新星殘骸、甚至是暗物質湮滅的跡象。

理論的下一步:質量從何而來?

標準模型原本把中微子視為無質量,但實驗證明它們有質量,代表需要在理論上做加法。常見思路包括:

- 西索(sese-saw)機制(seesaw mechanism):引入極重的右手中微子(right-handed neutrino),透過質量矩陣的「翹翹板」結構,讓可觀測的中微子質量自然變得極小。

- 馬約拉納質量(Majorana mass):若中微子是自身的反粒子,則可產生不同於狄拉克質量的項,改變0νββ的預測。

- 額外對稱或新粒子:如輕暗中微子(sterile neutrino)假說,與已知力不互動,只與已知中微子混合。現時證據未定,需要更精密測試。

這些理論不只關乎粒子物理本身,還與宇宙學密切相關。中微子的總質量會影響宇宙大尺度結構的形成與宇宙微波背景(CMB)的精密特徵;宇宙學資料正逐步壓縮中微子總質量的上限,與實驗室結果交互驗證。

大型新世代實驗:誰將給答案?

未來十到二十年,幾個旗艦級的中微子實驗有望解開關鍵問題:

- DUNE(美國):使用長基線(long-baseline)中微子束,從費米實驗室向南達科他州發射,液態氬TPC擔綱主探測器,主攻CP違反、質量排序與超新星中微子。

- Hyper-Kamiokande(日本):超級神岡的升級版,體積更大、光感器更密集,將提升對大氣、太陽與人工中微子束的敏感度。

- JUNO(中國):以液體閃爍體打造的巨大球形探測器,目標是以精細能譜測量釐清質量排序,同時做高精度反應堆中微子物理。

- 0νββ 專案:如LEGEND、nEXO、CUPID等,尋找無中微子雙β衰變,一旦發現,將直接宣告中微子是馬約拉納粒子,並對絕對質量有強力約束。

常見疑問快答

- 中微子會不會對人體有害?基本上不會。它們幾乎不與人體互動,穿過你身體時大多什麼都沒發生。

- 為甚麼要蓋那麼大的探測器?因為中微子太不愛互動。要看到少數事件,就需要巨量目標物質與長時間觀測。

- 中微子和暗物質(dark matter)有關嗎?目前沒有直接證據。中微子本身質量太輕、運動太快(「熱暗物質」),不足以解釋結構形成所需的「冷暗物質」。但中微子是極佳的檢測工具,能幫助尋找暗物質相互作用的跡象。

- 能不能用中微子通訊?理論上可行,因為它能穿透一切;實作上極不經濟,需要超強中微子束與巨型探測器,暫時仍是科學示範性質。

把抽象變成直覺:幾個貼地比喻

- 穿牆而過的旅客:中微子像拿著特別通行證的旅客,幾乎不受安檢(物質)阻攔,快速穿行。偶爾被攔下來,就是一次探測事件。

- 三語切換:味本徵態就像語言,質量本徵態像聲道。行進途中不同聲道的相位改變,最後你聽見的語言比例變了——這就是震盪。

- 光與影的拼圖:傳統望遠鏡看光,重力波像聽震動;中微子則像嗅到氣味,直接來自廚房(源頭),不會被走廊的風向(磁場)改變路線。

結語:中微子如何改寫我們的宇宙觀

中微子從「為了守恆而假設」的概念,成為撼動標準模型的重要角色:它們的震盪證明質量非零;它們穿行宇宙,帶來超新星核心、活動星系核、甚至地球內部能量來源的關鍵資訊;它們可能藏著宇宙為何偏愛物質的答案,亦可能揭示新物理的入口。對香港人來說,這並非遠在天邊的科學——從近鄰的反應堆實驗到全球協作的大科學計畫,都是人類面對「幾乎看不見的世界」時所展現的創造力與耐性。下一次當你在維港邊抬頭看星空,不妨想像:無數中微子正悄悄穿過你、穿過大樓與山脈,帶著宇宙最深層的訊息。也許,在不久的將來,它們會告訴我們:標準模型之外,還有什麼正在等待被發現。