【能源1】地球的能源還剩多少?有甚麼新選擇?

我們日常用電、開冷氣、坐地鐵,似乎很少停下來想:這些能量從哪裡來?會不會有天用完?其實「能源」不只是政治或經濟問題,背後有一套可以用生活化方式理解的物理觀念。把能源的來源、可否再生、以及各種新能源的優缺點弄清楚,能幫我們更理性地面對未來的選擇。

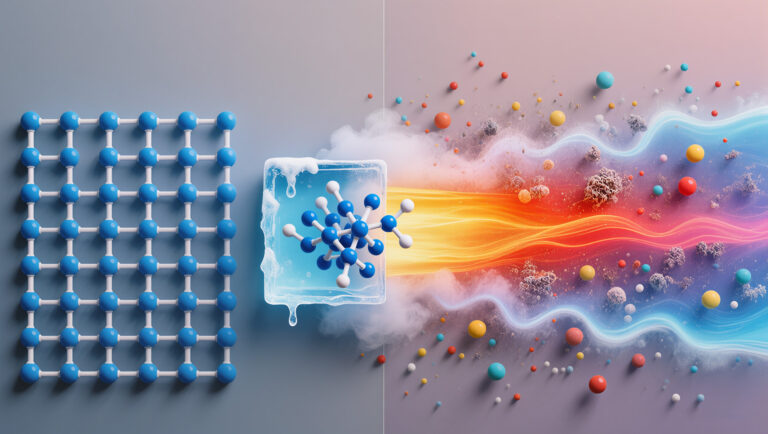

先理解:能量是什麼?能量會消失嗎?

簡單說,能量是做事的能力。把它想像成銀行裡的錢:你可以把錢存起來、轉帳、花掉,但整體帳戶有多少錢、如何在不同帳戶之間轉移,都是要管理的。物理上的守恆定律告訴我們:能量不能憑空被創造或消滅,只會從一種形式轉成另一種形式──比如化學能變成熱和光、動能變成電能。

另一個常被混淆的概念是「能量總量」與「功率(速率)」。能量像油缸內的油總量;功率像油流出來的快慢。現代社會不只是需要很多能量,也常常需要在短時間內大量供應(高功率),例如工廠瞬間啟動、城市在夏日負荷高峰時的空調需求,這也是為何一些能源雖豐富,但不容易直接替代化石燃料。

能源從哪裡來?地球內藏的與外來的區別

把地球能量來源粗略分成兩大類:

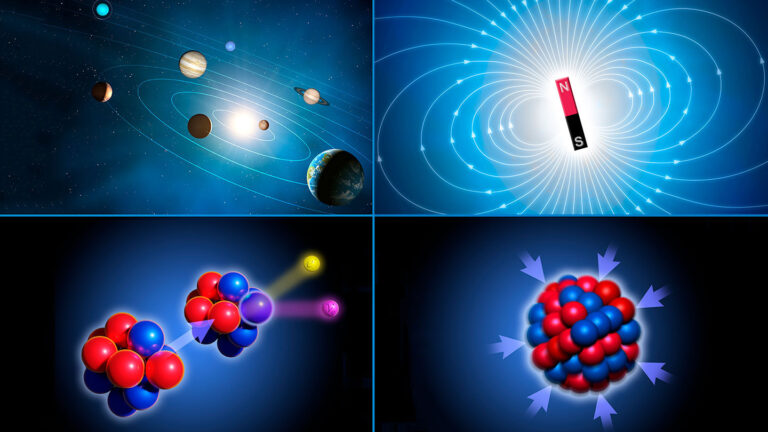

- 地球內藏的能量:這些是被「儲存在地球裡」的,比如石油、煤和天然氣(統稱化石燃料),還有地熱和由核燃料(如鈾)釋放的能量。它們不是即時補充的,像是一次性從地層提款,所以常被稱為不可再生(或有限)資源。

- 外來與循環性能量:最重要的就是太陽。太陽光和熱驅動了氣候、水循環、植物生長(光合作用),進而支持太陽能、風能、水力和生物能源。還有潮汐能,它來自地球與月球、太陽之間的引力互動,屬於幾乎永久的循環型來源。

舉例:河水落從高山流向平地、推動渦輪發電,這個過程其實是太陽把水蒸發、形成雨、在高處累積勢能的延伸。潮汐則是月球跟地球玩的重力遊戲,讓海水規律起落,成為另一種能量。

什麼是可再生?常見分類要小心看

直覺上,可再生能源就是永遠用不完,但實際上要看「來源是否能持續補給」。太陽、風、潮汐通常被視為可再生;石油、煤、天然氣、以及目前商用的核裂變燃料,因為它們的補充速度遠遠小於人類消耗速度,所以屬於不可再生。

還有一些灰色地帶:地熱有時被當成可再生(地下熱量持續存在),但如果在一個狹小的場址過度抽取,局部會降溫、產能下降;核能(以裂變為主)依賴有限的鈾、鈽等,算是地球內藏的有限資源;核聚變若能實用化,理論上來自氫的聚變燃料豐富,但目前尚未商業化。

各種新能源:把優點與限制說清楚

下面用日常語彙把常見選項逐一拆解,保留你熟悉的例子。

化石燃料(煤、石油、天然氣)

來源:古代動植物經過長時間、高壓、高溫變化,變成我們今天挖出的煤、石油和天然氣——可以想像成地球久遠的「生物存款」。用途:方便、能量密度高(同體積/質量提供大量能量),適合運輸和交通。

限制:用完會用完,燃燒會排放大量二氧化碳和其他污染物。2013年的全球數據顯示,化石燃料仍佔當年能量消耗的約87%(煤30%、石油33%、天然氣24%)。這個比例至今雖有下降但仍高,說明替代難度之大。

水力與潮汐

水力:利用水的高度差把勢能轉為電能。想像山上的蓄水池像一個高位水庫,把水放下就像放錢包裡的錢變成流動,轉成電力。優點是穩定、效率高;限制是建大壩會影響生態、改變河流與魚類遷徙,合適的位置有限,幾乎用過的好位置都已開發。

潮汐:雖不像太陽那麼直觀,但潮汐是一個可預測且長期存在的能量來源。限制是技術難度、位置和生態影響。

風能

來源:太陽加熱地面和海洋,引起氣壓差而形成風。風力發電是把空氣動能轉成電。優點是成本已大幅下降,建造速度快;限制是間歇性(有風才發電)、需要大片土地或海域、和視覺/噪音與生態顧慮。

太陽能

來源:太陽光直接轉為電(光伏)或熱(太陽熱能)。優點是資源取之不盡;限制是白天、天氣與位置影響收益,需要儲能配合才能穩定供電。

地熱

來源:地球內部的熱。某些地區地熱資源豐富,可以直接抽熱或產蒸汽發電。優點是穩定、低排放;限制是地點侷限,有時也會有採取過度造成的降溫或地層變形問題。

核能(裂變與未來的聚變)

核裂變:把重原子核(例如鈾)分裂,釋放大量能量。優點是單位質量產能極高、發電穩定且幾乎不排碳;限制是安全風險(福島311後大家對此極為敏感)、放射性廢料和核擴散問題。

核聚變:把輕原子核(例如氫的同位素)合併,釋放更多能量,理論上燃料更豐富且廢料問題較小。但這是高溫高壓下的挑戰,目前仍屬研發階段,離商用還有技術和工程問題要克服。

生物能源

把植物或動物的化學能轉成燃料(如生物燃油)或直接燃燒(例如過去有人燒牛糞)。優點是可利用廢棄物、循環利用碳;限制是大規模的生物能源可能與食物競用土地、或造成非永續的森林砍伐。

為何新能源仍未完全取代化石燃料?

幾個關鍵物理與工程上的原因:

- 能量密度與運輸:化石燃料與核燃料在單位體積或質量提供的能量很高,方便儲存與長距離運輸。要用風、太陽取代,需要非常大的面積與強大的儲能系統。

- 間歇性與匹配需求:太陽和風有時候不在你需要它的時候工作。這需要電網更靈活、以及大容量的儲能(電池、抽蓄水力、製氫等)來平衡短缺與過剩。

- 地點限制與生態成本:像大壩、水力、地熱、潮汐都有地理侷限,且有生態代價,不能無限制擴張。

- 安全與社會接受度:核能雖高效但事故成本高,社會信任與監管是重大挑戰。

我們能做什麼?物理帶來的實際啟示

物理告訴我們幾件實用的事:節約等於延長帳本壽命(用好每一單位能量的效率很重要);多元化供應可以降低風險(不要把所有雞蛋放一籃子);儲能和網絡調度技術是關鍵,因為它們把間歇性能源變成穩定供應。

舉個生活例子:想像一間家有太陽能板,但夏天中午太多電、晚上沒電。如果沒有電池或把電賣給鄰居(電網)去換取晚上的電,太陽能的價值會大打折扣。這就是為何技術、基礎建設與政策要一起推,單靠裝太陽能板或風機不足以完成轉型。

結語:面對能源未來,要有科學的耐心與現實的步驟

能源問題不是一個單一技術能解的難題,而是一個涉及物理限制、地理條件、社會接受度與經濟成本的綜合挑戰。理解不同能源的物理本質──來源、能量密度、可補給性與轉換特性──能幫我們更理性地評估每種選項的可行性。

短期內,化石燃料仍佔大宗是事實;長期要轉型,除了大力發展風、太陽等可再生能源外,還要投入儲能、提升能效、慎重評估核能的風險與收益,並確保生態不被無限制開發。像理財一樣,能源的未來需要多元配置、穩健管理與對自然法則的尊重。

最終,懂得能源如何來、如何變、以及它的限制,比單純追求「新潮」的名詞更重要。只有建立在物理與工程現實上的策略,才可能讓城市的燈繼續亮起、社會繼續運轉,同時把地球的帳本留給下一代。