【深造物理】統計力學為何是物理學課題?

如果你在香港地鐵裡看著滿車廂的人潮,心裡也許會想:這麼多個體的移動,能否用某種規律描述?統計力學(Statistical Mechanics)就是物理界處理「好多好多粒子」的那套語言。它不只講熱和溫度,還連結了微觀的量子規則、日常的熱現象、材料的性質,甚至延伸到資訊理論與機器學習的思維。本文希望帶你理解:為什麼統計力學不只是物理的一個分支,而是理解世界集體行為的核心方法。

從微觀到巨觀:為什麼需要統計?

一杯熱奶茶裡的分子數目,大概是 10^23 等級,這個數字後面跟著 23 個零。要精確追蹤每個分子的軌跡幾乎不可能。但我們並不需要知道所有細節,仍能說出奶茶的溫度、壓力、黏度等巨觀(macroscopic)量。統計力學做的,就是把微觀(microscopic)的無數自由度,通過機率與平均的方式,換成可測可算的巨觀量。

核心想法很簡單:當粒子很多且互動複雜時,個別細節變得不重要,只有「整體分佈」重要。就像你不需要知道每個乘客心情,仍能預測繁忙時間的客流量。

熱力學與統計力學:從經驗定律到第一性原理

- 熱力學(Thermodynamics)是以巨觀量為主角:溫度、壓力、熵(Entropy)、內能等,強調能量守恆與不可逆性。

- 統計力學從微觀粒子的運動出發,用機率工具導出熱力學定律。它回答:為什麼熵會增加?為什麼熱會自發地由熱的地方流向冷的地方?

關鍵橋樑是「微觀態(microstate)」與「巨觀態(macrosate)」的對應。巨觀態(如:固定體積、能量與粒子數)可以對應到極大量的微觀態。熵正是衡量「對應微觀態的數量」的指標,定量地說:S = k_B ln Ω,其中 Ω 是微觀態數目,k_B 是玻爾茲曼常數(Boltzmann constant)。

等概率原理:最大無知的理性選擇

在不知道更多細節時,統計力學採用等概率原理:在給定約束(如能量固定)下,所有可及微觀態等可能出現。這不是天真,而是資訊最小假設(Maximum ignorance)的理性化表述,與資訊理論中的最大熵原理(Maximum Entropy Principle)一致。這條準則讓我們能以最少假設,推出最可能的巨觀行為。

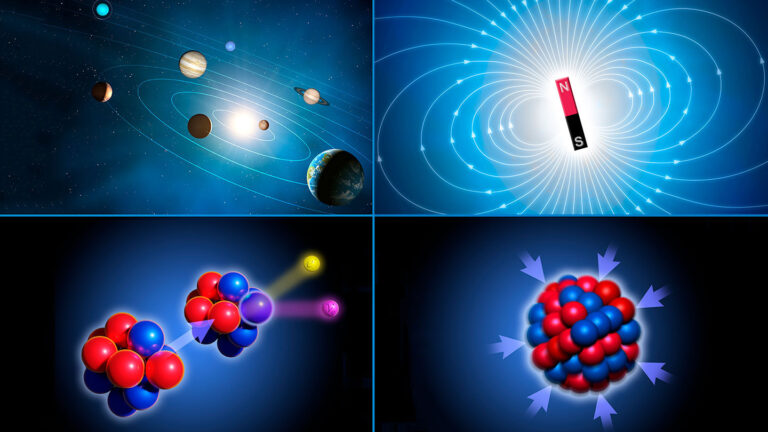

幾個經典分佈:Maxwell–Boltzmann, Fermi–Dirac, Bose–Einstein

- Maxwell–Boltzmann 分佈:適用於經典粒子(可彼此區分、低密度、溫度不太低),描述速度與能量分佈。例子:空氣分子速度分佈。

- Fermi–Dirac 分佈:適用於費米子(Fermion),如電子,遵守泡利不相容原理(Pauli Exclusion Principle)。例子:金屬的電子海、白矮星的簡化模型。

- Bose–Einstein 分佈:適用於玻色子(Boson),可多粒子佔同一量子態。例子:雷射(光子凝聚)、超冷原子氣體的玻色–愛因斯坦凝聚(BEC)。

這些分佈不是數學把戲,而是直接出現在材料導電、恆星穩定與量子科技中。例如金屬的熱容量在低溫偏離經典預測,必須用 Fermi–Dirac 統計解釋;BEC 則展示宏觀量子現象,讓波粒二象性在肉眼尺度浮現。

配分函數(Partition Function):一個函數,萬事起源

配分函數 Z 是統計力學的「生成器」,像一本字典,把微觀能階資訊翻譯成所有巨觀量:

- 給定能階 {E_i},Z = Σ exp(−βE_i),其中 β = 1/(k_B T)。

- 自由能(Free Energy) F = −k_B T ln Z。

- 內能 U、熵 S、壓力 P、熱容量 C 等,都可由 F 或 Z 的導數得到。

直觀地說,Z 衡量「在溫度 T 下,系統可達到的能階的加權總和」。能階越低、權重越高。Z 讓你不必追蹤每個粒子,只需知道能階與溫度,就能算出宏觀性質。

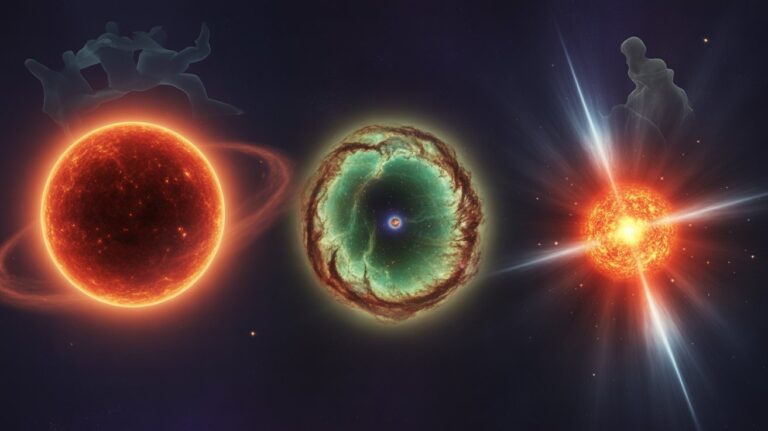

相變與臨界現象:為何水會沸騰、磁鐵會失磁?

相變(Phase Transition)是巨觀性質的突然改變,例如水從液體變蒸氣、鐵磁體在高溫變成順磁。統計力學提供了兩個關鍵概念:

- 序參量(Order Parameter):描述相變前後差異的量,如磁性材料的平均磁化強度。

- 關聯長(Correlation Length):描述粒子間關聯的空間尺度。臨界點附近,關聯長會趨於無限大,導致各種臨界指數(Critical Exponents)與普適性(Universality)。

普適性意味著:只要系統在大尺度具有相同維度、對稱性與相互作用範圍,它們在臨界點旁的行為會相同,無論微觀細節如何。這正是群論(Renormalization Group, RG)的力量:把系統層層「縮放」看待,抓住真正重要的自由度。RG 思想影響深刻,跨越物理、流體、甚至機器學習。

不可逆性與時間之箭:熵為何增加?

微觀力學方程(經典或量子)多為時間可逆;但我們日常感受到的熱傳導、摩擦、擴散卻有明顯方向,稱為時間之箭(Arrow of Time)。統計力學的解釋是:即使每個微觀碰撞可逆,整體上「高熵」的微觀態數量壓倒性多,因此自然演化會從低熵態走向高熵態。這不是「禁令」,而是一種機率趨勢。像把奶粉倒入水裡,均勻分散的微觀態太多了,幾乎必然會趨向混合。

為什麼熱等於資訊?Shannon 與 Jaynes 的連結

熵在統計力學與資訊理論都有相同數學形式。Shannon 熵衡量不確定性;物理熵衡量可及微觀態數量。E. T. Jaynes 提出,統計力學可以用最大熵推理(MaxEnt)重述:在已知約束下,選擇令熵最大的分佈,避免加入不必要假設。這種觀點為統計力學提供了清晰的「理性推理」根基,也讓它與資料科學的模型選擇產生共鳴。

從氣體到固體:材料性質的統計圖像

- 固體的比熱:經典杜隆–珀替定律在高溫成立,但在低溫下只靠經典統計會失效;量子化的晶格振動(聲子, phonon)帶來 T^3 定律,與實驗吻合。

- 金屬導電:自由電子模型把導電看成費米子海的響應;統計分佈決定了多少電子在費米能級附近可被激發,直接影響電導與熱導。

- 半導體:費米–狄拉克統計決定載子濃度與溫度關係,影響二極體、電晶體的開關特性。

- 磁性材料:伊辛模型(Ising model)用簡化自旋自發整齊排列描述鐵磁相變,揭示臨界行為與普適性。

非平衡統計力學:現代科技的關鍵前沿

現實很多系統不在平衡:電流流動、化學反應、活細胞代謝、交通流、社群動態。非平衡統計力學研究能量與物質持續交換下的規律。幾個重要概念:

- 線性響應理論(Linear Response):小擾動下,系統的回應與擾動成正比,與波茲曼方程、格林–庫伯公式(Green–Kubo)相關,連結到可測的輸運係數(如黏滯、熱導)。

- 漸近定理與漲落定理(Fluctuation Theorems):如 Jarzynski 等式、Crooks 定理,把非平衡的做功與自由能差連結,對奈米機械與生物馬達特別重要。

- 自組織與圖樣形成:從貝納德對流到反應擴散,統計方法解釋如何在驅動下產生秩序。

小系統與軟物質:從膠體到蛋白

在微米尺度,熱漲落(thermal fluctuations)不再可忽略:布朗運動(Brownian motion)讓膠體顆粒亂晃,分子馬達在噪聲中工作。這裡統計力學提供了朗之萬方程(Langevin equation)、福克–普朗克方程(Fokker–Planck equation),描述機率密度如何隨時間演化。軟物質(Soft Matter)如聚合物、泡沫、液晶,也以統計力學為基礎,影響日常材料與生醫科技。

量子多體與冷原子:可程式化的統計實驗室

超冷原子實驗把原子困在光學晶格,就像在可調參數的「量子樂高」中,實作哈伯德模型(Hubbard model)等理論。透過調控溫度、相互作用與維度,研究超流、莫特絕緣體、量子相變。這些系統既是統計力學的試金石,也是未來量子科技的平臺。

臨界點的美學:尺度不變與分形

臨界點附近,系統呈現尺度不變性(scale invariance):放大看、縮小看都像。物理量常以冪律(power law)變化,對應分形(fractal)結構。這些特徵出現在磁性相變、超導轉變、甚至地震與金融時間序列的統計中。統計力學給出一套語言去理解「大到小都似曾相識」的普遍型態。

機率、能量與學習:與機器學習的互相啟發

玻爾茲曼機(Boltzmann Machine)、能量基模型(Energy-Based Models)直接借用了統計力學的概念:為每個狀態指定能量,資料偏好低能量,學習就是調參讓真實資料分佈的機率更高。溫度像控制隨機性的鈕,退火(Annealing)則用來跳出壞的局部解。這種跨界,展示統計力學「從無序到有序」的普適思維。

實務:如何用統計力學做預測?

- 確定系統的可觀測巨觀量與約束:溫度、體積、粒子數、外場等。

- 選擇統計系綜(Ensemble):微正則(能量固定)、正則(溫度固定)、巨正則(溫度與化學勢固定)等。

- 建立能量函數或哈密頓量(Hamiltonian):包含相互作用與外場。

- 計算或近似配分函數 Z:必要時用蒙地卡羅(Monte Carlo)或平均場(Mean Field)方法。

- 由自由能導出可測量:內能、熵、壓力、磁化、比熱、壓縮率等。

- 驗證與迭代:與實驗數據比對,調整模型細節。

常見迷思與澄清

- 熵等於「混亂」嗎?更精確說,熵衡量「可及微觀態數量」。看似整齊或凌亂只是視覺印象,不一定代表熵的高低。

- 第二定律絕對無法違反?在很小或很短時間的系統,會有漲落導致「看似違反」的事件,但平均而言仍遵守,這由漲落定理量化。

- 統計力學只適用於熱系統?其方法適用於任何多自由度系統,包括自旋、社會網絡、演化動力學等,只要能建立能量或評分函數與機率連結。

香港日常的統計直覺

在香港生活,你天天做「統計推理」:估計紅隧要塞多久、茶餐廳等位要幾耐、颱風來時超市會否被掃貨。你不會追蹤每個人的行動,但仍能對平均情況做預測。統計力學將這種直覺推上科學舞台,配上數學工具與可驗證的推論,從而理解材料、熱過程與量子多體的集體行為。

結語:統計力學的世界觀

統計力學之所以關物理事,是因為世界多數現象都來自大量自由度的集體作用。它把不可測的微觀細節轉換為可預測的巨觀規律,搭起從量子到材料、從熱到資訊的橋樑。當你端起一杯熱奶茶、看著奶泡慢慢消散、或在地鐵觀察人流,就在與統計力學背後的思想擦肩而過。學會這門語言,你會發現:不確定性不是敵人,而是通往規律的路標;雜亂無章之中,隱藏著最可靠的秩序。