【宇宙學1】淺談宇宙的成分、結構與演化

當我們談「宇宙」這個詞,表面看似無邊無際、難以捉摸,但其實現代科學已經把一些基本的概念整理出來,讓我們能用日常的直覺去理解這個龐大系統的樣貌:宇宙有哪些東西、它怎樣排列、以及它如何隨時間改變。

宇宙的層次結構:從地球到超星系團

想像一組俄羅斯套娃:最小的是我們熟悉的尺度,像地球和月亮;套娃再大一層是太陽和整個太陽系;再大一層是銀河系(我們的太陽系只是銀河中的一顆小小恆星系統);把許多銀河放在一起就有銀河群、再大一點是星系團,さらに更大的就是超星系團。這種「層層包住」的結構,從實際觀測可以看出宇宙不是完全均勻的,而是有組織、有階層。

為了保留原有的數字印象,科學家估算可觀測宇宙內大約有十的十一次方(10^11)個銀河,每個銀河平均約有十的十次方(10^10)顆恆星,合起來估計星星的數量約是一後面有二十一個零(10^21)那麼多。這只是可觀測範圍內的粗略估計,數字很大,但有助於我們理解宇宙的龐大。

宇宙的年齡與溫度:有始有終的宇宙

宇宙不是無限久遠的背景;現代觀測告訴我們宇宙有一個可估計的年齡,大約是137億年(137億年左右,誤差約一億年)。這表示從一個高溫高密度的起點開始,宇宙一路演化到今天。

即使夜空看起來漆黑,也有殘留的「熱」,這就是宇宙微波背景(Cosmic Microwave Background, CMB)。它相當於宇宙誕生後殘留的微弱熱訊號,現在的溫度約是绝對零度上2.725度(約零下270攝氏度)。把這個溫度想像成一塊已經冷卻的紅炭,只留下微弱的溫度痕跡,卻能告訴我們早期宇宙非常熱、非常密集的資訊。

宇宙的成分:光、普通物質、暗物質與暗能量

把宇宙裡的內容拆開來看,我們會發現幾個主要成分:光(或更廣義的輻射)、普通物質、暗物質和暗能量。現代主流宇宙學的估計是:大約4%是普通物質,這就是構成人類、地球、行星和恆星可見部分的原子;大約23%是暗物質,一種不發光、我們看不到但會用重力感受到的物質;剩下大約73%被稱為暗能量,一種推動宇宙加速膨脹的神祕成分。

用日常比喻:把宇宙想成一個房間,普通物質是你看到的家具;暗物質像牆裡的鋼樑,你摸不到但它支撐著整個房間的結構;暗能量則像某種看不見卻持續把房間壁紙拉長的力量,讓房間的尺寸隨時間越變越大,且速度還在加快。

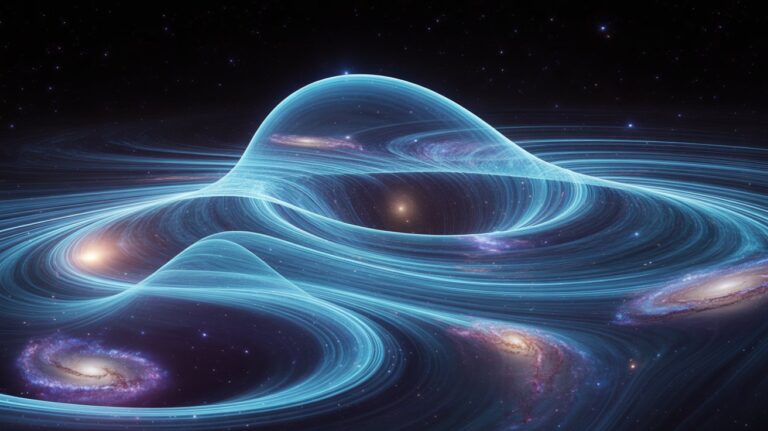

宇宙在膨脹,而且加速

幾十年前天文觀測發現,遠方的銀河光有規律地偏紅,代表它們正遠離我們,換句話說,整個空間在膨脹。而更驚人的發現是這個膨脹並非逐漸放慢,而是在加速。用吹氣球的比喻:如果在某個時刻風越吹越猛,氣球不只是越吹越大,而且膨脹速度越來越快。這種「加速膨脹」正是科學家用來推定暗能量存在的主因之一。

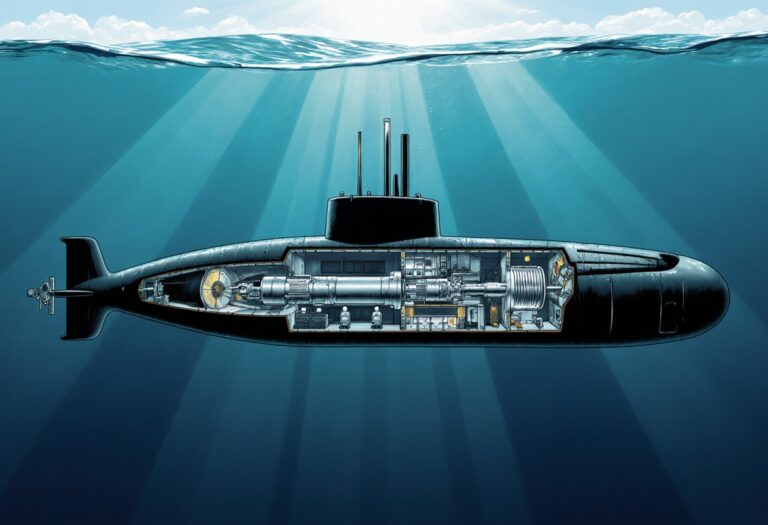

誰在主宰不同尺度的行為?

物理定律在不同尺度上扮演不同角色。舉例來說,日常生活中我們最熟悉的是牛頓力學和電磁作用:掉下的蘋果、開車、電磁爐加熱,這些都可以靠牛頓定律與電磁學解釋。把尺度放大到行星、恆星、星系,重力(萬有引力或廣義相對論的重力概念)成為主導力量,決定行星如何繞太陽、公轉和潮汐等。

回過頭看宇宙早期,當時密度和溫度遠超現在,原子還不能穩定存在,粒子之間靠的不是重力,而是電弱力、強核力等在原子核尺度上起作用的力。把這些不同的力想像成廚房裡不同的工具:鍋鏟處理炒菜(適合中尺度),小鑷子處理細小食材(適合微觀核子),每個工具在不同任務下才顯得重要。隨著宇宙冷卻,某些力的影響「凍結」或「退場」,剩下我們今天熟悉的重力和電磁力主宰大多數天體和日常現象。

有限但無邊:氣球與螞蟻的比喻

「宇宙是有限但無邊的」這句話經常讓人摸不著頭腦。用一個生活化的比喻:把宇宙的二維表面想像成一個充氣的氣球表面,而我們像螞蟻生活在這個表面上。對螞蟻而言,表面是有限的(有一定面積),但沒有邊界;不管它怎麼走,都不會遇到一條「邊」而一腳踏出外面。類似地,宇宙可能在三維空間上是無邊無際的,但包含的總質量與能量卻不是無限的。這個比喻也說明了一點:問「宇宙外面是什麼?」對在宇宙內的觀察者來說,並不是一個有意義的問題,因為我們無法在經驗上定義「外面」。

我們怎麼知道這些事?簡單的觀察線索

這些關於宇宙的概念不是猜想,而是來自多種觀測與實驗的拼圖。幾個主要的線索包括:銀河光譜的紅移(告訴我們宇宙在膨脹)、宇宙微波背景的測量(留下早期宇宙的熱印記並給出溫度)、超新星亮度觀測(顯示膨脹在加速)、以及星系與星團的質量測量與引力透鏡效應(暗物質的證據之一)。此外,粒子加速器雖然無法重現整個大爆炸,但能在微觀尺度上模擬極高能量條件,幫助我們理解早期高溫時期的物理。

結語:從生活到宇宙的連結

總結來說,現代宇宙學把很多日常看不見的事物用幾個清晰的概念串連起來:宇宙有層次結構和大尺度組織、它有年齡和背景溫度、成分包括普通物質、暗物質與暗能量、而不同物理力在不同尺度與時期扮演不同角色。用氣球上的螞蟻、套娃般的層次、廚房工具的比喻,可以把抽象的想法拉回到我們熟悉的經驗。這些概念並非終點,而是理解宇宙演化和觀測資料的起點;每一項觀測都像是把拼圖放在合適的位置,讓整幅宇宙的圖像漸漸清晰。