【宇宙學3】現代宇宙學的基本概念

當我們抬頭望天,看到的星星好像零散的點,但科學觀測告訴我們:那些點背後藏着層層結構和漫長時間。理解宇宙,不只是在說「有幾多星」,而是在用觀測把空間和時間一起拼湊成一段歷史。

從地心世界到日心,再到銀河的概念

早期人們以為地球是宇宙中心:太陽、月亮和星辰都圍着地球轉。哥白尼提出日心說,改變了我們把地球視為特殊位置的觀念。伽利略用望遠鏡發現木星有四個衛星圍繞它旋轉,這個觀測很關鍵——它讓人想到:月亮圍着地球轉不是獨一無二的情形,其他星體也可以有自己的「衛星系統」。用生活比喻:你以前以為只有你家有貓,結果望遠鏡讓你看到鄰居屋企都有貓,大家其實都差不多。

再進一步,當望遠鏡更利害時,天文學家看到某些原本像點的光斑,其實是一團模糊的雲霧——我們稱為星雲(nebulae)。有些星雲呈現漩渦狀、橢圓狀或不規則形狀,這讓人猜想:會不會我們太陽只是群千萬個恆星中的一員,而這些恆星又聚成更大的「城市」——銀河。想像你把一塊圓形餅從中切一刀,切面看起來像一條長長的帶;我們身處於銀河這塊圓餅中的某一點,看出去便見到天上的那條銀河帶。

宇宙不只是孤立的星星,而是有網狀結構

隨着人造衛星和更精密的望遠鏡,我們能準確量度星的位置與運動,發現星系(galaxies)本身又會組成更大的群:星系群、星系團,甚至多個星系團以網狀(cosmic web)的方式分布。把宇宙想像成海洋,星系是島嶼,這些島嶼不是平均分布,而是沿着一些暗流與島鏈聚在一起,海洋大部分地方反而很稀少。

這種網狀結構不是隨便產生的。除了我們看得見的普通物質(恆星、氣體、塵埃),科學家還發現有一種我們看不見但能感受到其重力影響的成分——暗物質。暗物質像是一張無形的網,靠重力把可見物質拉到某些節點,於是這些節點成了星系的搖籃。

光速與「看見過去」:宇宙是一本時間的書

光有固定的速度——每秒約30萬公里。這個速度看似很快,但宇宙的尺度更巨:宇宙年齡約137億年(137億歲),因此從遙遠角落傳來的光可能需要數十億年才抵達我們眼中。換句話說,望遠鏡看到的越遠,看到的就是越早之前的樣子。舉例:若一顆恆星離我們3光年,那我們看到的是三年前它發出的光;若離我們160億光年,那我們看到的影像就是160億年前的模樣(本文保留原有距離例子以助理解)。

這個「看見過去」的特性讓天文學家像做考古學一樣,透過不同距離的觀測拼出宇宙的演化史。

從電離態到透明:宇宙如何變成我們現在看到的模樣

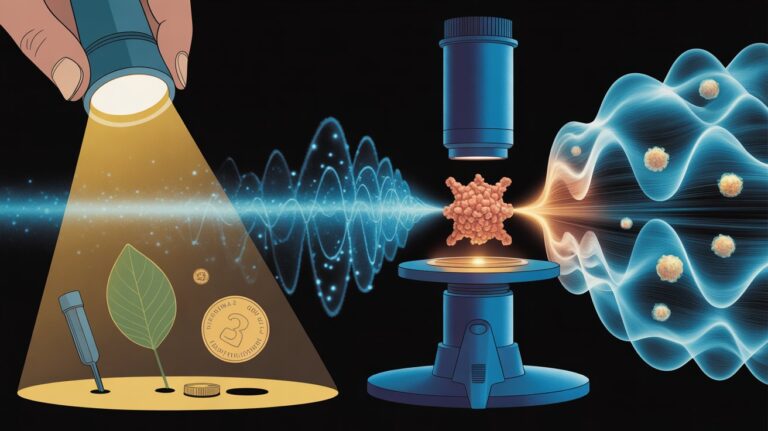

宇宙剛誕生時非常熱、非常密,裡面的原子還沒有形成,電子和原子核都是自由帶電粒子——科學上稱為電離態(ionized)。在那種狀態下,光子(光的基本粒子)不停被帶電粒子散射,不能自由穿透,宇宙對光是「不透明」的。想像一個充滿煙霧的房間,光線到處被粒子擋和折射。

大約在宇宙年齡30萬年左右,溫度下降到一個門檻,質子抓住電子形成中性的原子(我們稱為「復合」或重組過程)。一旦大部分粒子成為中性原子,光子就不容易被散射,宇宙因此變得透明。這一刻非常重要:光開始可以大範圍直線行走,我們稱那時留下的光為宇宙微波背景(Cosmic Microwave Background,簡稱CMB)。

宇宙微波背景:來自幼年宇宙的微弱餘光

那段古老光線經過了近乎137億年的漫長旅程,隨宇宙膨脹被拉長成微波頻率,今天我們測到它是一個非常接近於絕對黑體的微弱背景輻射,溫度約為零下270度(約2.7凱氏度)。用生活比喻:想像一個曾經燃燒得熾熱的壁爐,火熄了很久,只剩下微微餘溫;我們測到的就是這種殘餘熱,告訴我們早期宇宙曾經有多熱。

同時,這個背景光也不是完全均勻的:有極微小的溫度起伏,那些起伏代表當時物質密度的微小差異,正是後來重力讓物質聚集成星、銀河的種子。

重力如何把小起伏放大成星系

在宇宙冷卻、變透明後,光和物質「分家」,物質之間的演化主要由萬有引力(gravity)主導。密度稍高的地方會吸引更多物質,變得更密集,形成自我增強的循環——越來越多的物質被拉攏,最終點燃核聚變,成為恆星和銀河。這個過程有點像水滴在行走時遇到坑洞,越多的雨水流入坑洞,坑洞越來越深,最後形成池塘。

我們今天看到的銀河、恆星、白矮星、中子星、黑洞等天體,都是長時演化和重力合作的成果。觀測到的不同形狀(漩渦、橢圓、不規則)反映了它們形成和合併的歷史。

早期宇宙的奇異物體:類星體與巨大的早期聚集

有趣的是,當我們看得更遠、更早(也就是看更古老的宇宙)時,有些天體看起來跟今天常見的銀河不一樣:科學家發現一些叫做類星體(quasars)的極亮源,它們代表在很早期就已經有巨量物質集中在一小區域,能量極高。這類現象提醒我們:宇宙早期的物質分布和今天不同,有些結構在短時間內就變得非常巨大,這是現代宇宙學努力解釋的課題之一。

觀測是怎樣一步步把尺度往上推的?

從用肉眼看幾顆星,到伽利略的望遠鏡發現木星衛星,再到18、19世紀觀測到模糊星雲,最後到20世紀用大型光學望遠鏡、射電望遠鏡與人造衛星精確測量,科學家透過一層層的觀測把宇宙的尺度和時間脈絡拼出來。每一次技術進步都像換了一副更高倍數的眼鏡,讓我們從地球──太陽系──銀河──星系群──宇宙網的視野逐步展開。

簡單總結與思考

用幾個重點回顧:1) 遙遠的光等於過去的影像,望遠鏡是時間機器;2) 宇宙早期是帶電的等離子體,約在30萬年時變透明,留下微波背景;3) 小尺度的密度起伏在重力作用下放大,形成星系與更大結構;4) 大尺度看上去像網狀分布,暗物質在其中扮演重要的無形角色;5) 現今望到的一些古老、奇特天體(如類星體)提示早期宇宙有不同的形成過程,仍有未解之謎。

最後提醒:把宇宙想像成一個非常巨大的「時間地圖」比較實際——每一個方向的遠方同時代表空間上的遠方與時間上的早期。抬頭那條銀河、望遠鏡中那個漩渦星系、甚至冷冷微弱的背景輻射,都是這張地圖上的一點點線索。下一步就是靠更好的觀測和更清楚的物理理解,把這張地圖補得更完整。

結語:宇宙的故事既宏大又親切——從我們日常看到的月亮、木星,到不可見的暗物質與古老的微波背景,都是科學一步步用觀測和理性把未知變為可理解的過程。理解其中的基本概念,不需要複雜數學,只要把尺度、時間與物質的行為用直觀的比喻串起來,就能把這段漫長又精彩的宇宙歷史看得清楚一些。