【宇宙學5】如何用造父變星測量距離?

夜空中有些星星不是恆定的光,而是會規律地「呼吸」——變亮又變暗。這些變星不只是好看的天文現象,科學家把它們當成測量宇宙距離的一把尺,本文會帶你一步步理解變星如何成為宇宙的標準蠟燭(standard candle)。

什麼是變星?為何會閃?

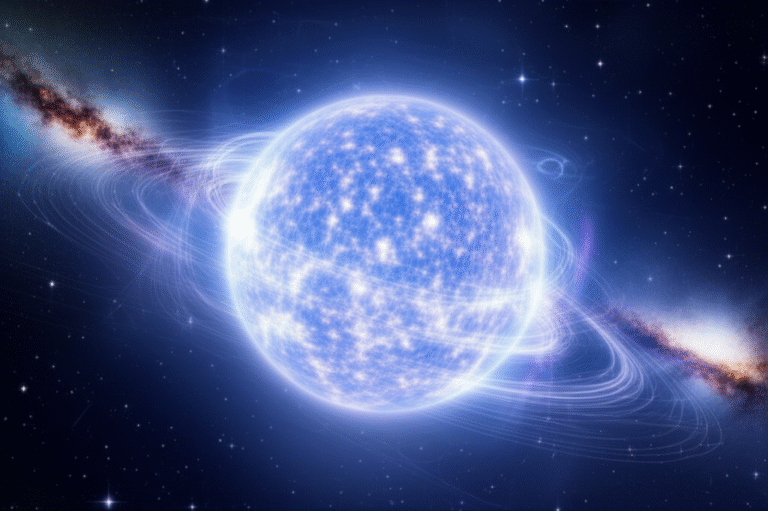

變星顧名思義就是亮度會改變的恆星。這邊討論的主要是「脈動變星」,它們會像有節奏地膨脹和收縮,導致表面溫度和光度跟著週期性改變。想像一個橡膠氣球:當你吹大一點,表面變冷、亮度改變;氣球放氣時又縮小、變熱、亮度再變。恆星的內部情況比較複雜,但結果類似——星體內部的能量輸送和外層氣體的壓力會交互作用,產生穩定的振盪。

其中一個常用的概念(不必深入數學)是:在某些恆星內,有一層特別容易吸收與釋放熱量的物質(例如部分電離的氦)。當那一層吸熱變不透明時,能量被暫時困住,內部壓力增加,星體膨脹;膨脹使那層冷卻又變得較透明,能量釋放,星體收縮,如此循環。這種機制像是一個自然的節拍器,讓恆星做出規律的「呼吸」。

兩類常見的脈動變星:造父變星與RR Lyrae

在天文學上,常把脈動變星分成不同種類,兩種對測距特別重要:造父變星(Cepheid,中文也常稱造父變星)與RR Lyrae(通常讀作RR萊伊)。它們各有特點:

造父變星:週期比較長,從幾天到幾個月都有;光度非常大,通常比太陽亮很多倍;它們多屬質量較大、相對年輕或中年的恆星。由於光度大,造父變星能被用來測量遙遠星系的距離,例如科學家在仙女座銀河(Andromeda)中找到了造父變星,藉此判定那是一個獨立的星系,而不是銀河系的一部分。

RR Lyrae:週期較短,從幾小時到幾天;光度比造父變星弱,但穩定且常出現在年紀很大的星群裡,尤其是球狀星團(globular clusters)。這些是宇宙早期就形成的老星,通常金屬含量(天文上指比氫、氦更重的元素)較低。因為數量多且週期短,RR Lyrae在測量近距離或古老星群方面非常有用。

週期與光度的關係:為何能當作標準蠟燭?

科學家發現,對於某一類變星,閃爍週期和它本身的「內在亮度」(絕對光度)之間存在一條很緊密的關係。把變星的週期畫在圖上,通常會在對數尺度下出現一條近似直線,這就是所謂的週期-光度關係(Period-Luminosity relation)。簡單說:週期越長的造父變星,通常越亮;RR Lyrae也有其特定的關係,但週期範圍較短。

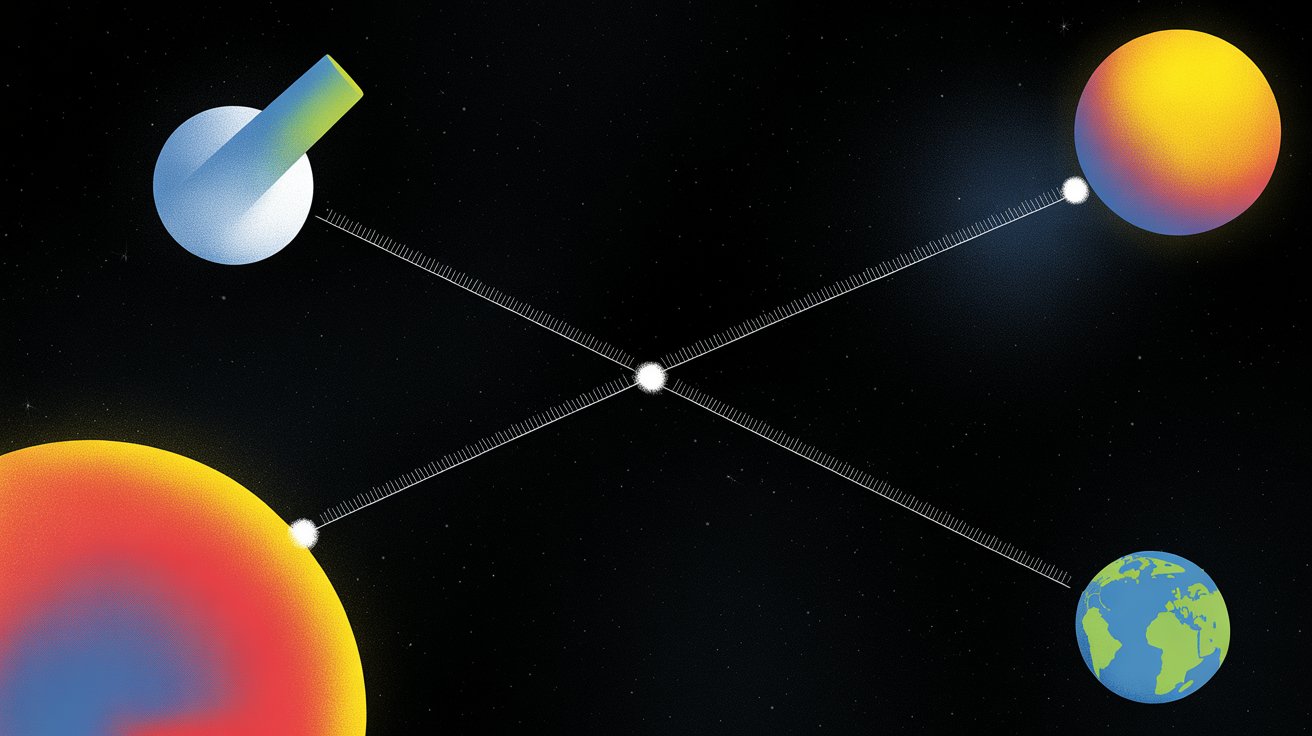

為什麼重要?因為我們無法把儀器放在星星旁邊直接量它的真正亮度,但我們可以從它的閃爍週期推算出它應該有的「絕對光度」。然後把這個內在亮度和我們在地球上實際測量到的亮度(視亮度)相比較,就能推算距離。

從亮度到距離:平方反比與距離模數

這條推算的橋樑是光的「平方反比定律」:當一盞燈離你越遠,你看到的光就越弱,弱的程度與距離的平方成反比。用生活例子:你手上的手電筒放在離你1米處和2米處,雖然同一盞燈,但在2米處看見的亮度大約是1米處的1/4。

天文上常用「距離模數」把絕對光度(star本身的亮度)和視亮度(我們觀測到的亮度)聯繫起來,公式大意是:我們已知某顆變星的絕對亮度(從週期推出),觀測到它的視亮度,就能算出距離。實務上,天文學家會把多顆變星的結果平均,並考慮誤差和塵埃消光(塵埃會吸收並使光看起來更暗),得到一個更可靠的距離估計。

實際操作:如何從觀測到距離

簡化的流程如下:第一,連續觀測一顆變星的光度隨時間變化,畫出它的光變曲線;第二,從光變曲線量出週期(例如三天、三十天或幾小時);第三,把週期帶入週期-光度關係得到絕對光度;第四,比較絕對光度與觀測到的視亮度,利用平方反比算出距離;第五,若可以,對同一個星系或星群中多顆變星重複上述步驟,取平均並修正塵埃與金屬性差異,得到更精確結果。

以仙女座銀河為例:天文學家在其中找到好幾顆造父變星,分別量出週期並計算各自的距離。如果方法沒錯、校正做得好,這些變星應該會報出差不多的距離,提供一致的星系距離估計。

為什麼要分辨不同種類的變星?

雖然所有脈動變星都「會閃」,但它們的內部結構、年齡、金屬含量和質量不同,導致同樣週期的變星可能有不同的絕對亮度。換句話說,週期-光度關係並非通用到每一類星上;必須對每一類變星做專門的校正。造父變星與RR Lyrae即是兩種不同的工具,各有適合的距離尺度和天體環境:造父變星用於測量較遠且亮的星系,RR Lyrae則適合古老的球狀星團和近距離古老星群。

誤差來源與修正:為何這把尺還可能出錯?

這種用變星量距離的方法,雖然強大,但也不是萬無一失。主要問題包括:

塵埃消光:銀河或星系內的塵埃會吸收、散射光,使星看起來較暗。若不修正,就會高估距離。天文學家通常會用不同波長的光(例如紅外)觀測來減少塵埃影響,或用星群中其他不受塵埃影響的恆星做校正。

金屬含量差異:星的化學組成會影響其亮度與週期-光度關係。來自不同環境(例如銀河盤與古老球狀星團)的變星可能需要不同的校正。

模型與校準誤差:週期-光度關係需要一組已知距離的「錨」來校準,例如用精確測到視差(parallax)的近距離造父變星。若錨點有偏差,整個距離階梯就會跟著偏差,這會影響更高一層(例如宇宙膨脹率H0)的測量。

為何變星對宇宙學這麼重要?

變星的角色不是孤立的:它們是宇宙距離階梯(cosmic distance ladder)上的一節。你可以把距離階梯想像成不同尺子套在一起:最近的距離用視差量得;中等距離用變星;更遠則用超新星等更亮的標準燭光。任何一節尺子的系統性錯誤會往上傳遞,影響我們對宇宙大小、年齡以及膨脹速率的判斷。因此,對變星的物理機制、校準與誤差來源做細緻研究是非常重要的。

結語:一顆星的節拍怎樣告訴我們距離

變星提供了一個美妙而直觀的想法:只要我們能讀懂它們的節拍,就能算出它們本來有多亮,進而透過亮度和距離的簡單關係推算遠近。從造父變星到RR Lyrae,天文學家用這些「會呼吸的星星」建立起測量宇宙的尺子。當然,像所有量度工具一樣,它們需要校準、修正和不斷檢驗;但正是透過這些穩定的節奏,我們一步步把夜空中那些遙遠的星系,拉近到能夠量度的距離。

下次你在夜空中看到某顆恆星閃爍,不妨想像它有自己的節拍,正在以微弱的光告訴我們關於距離與宇宙歷史的一段故事。