【宇宙學6】用第1A類超新星量度距離,了解宇宙加速膨脹是甚麼

第1A類超新星(Type Ia supernova)就是一把非常好用的尺,能讓天文學家把遙遠天體的距離量出來,甚至揭示宇宙正在加速膨脹的事實。

什麼是第1A類超新星?

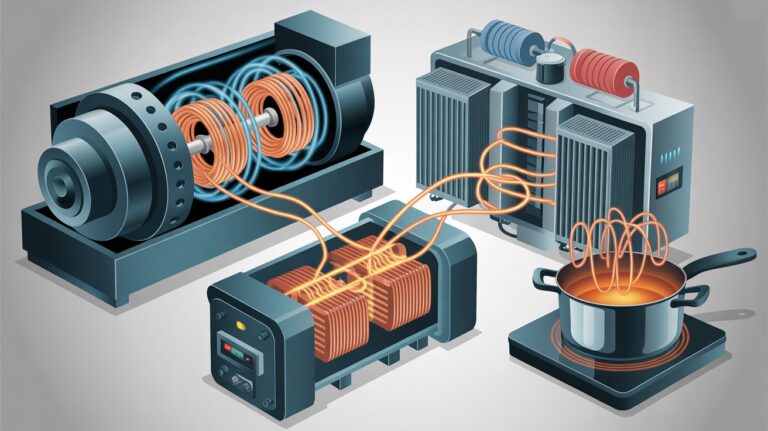

第1A類超新星是恆星死亡的一種爆發型態。想像有兩顆互相圍着轉的恆星,其中一顆比另一顆先走到生命終點,變成體積很小但密度極高的白矮星(就像把太陽壓縮到地球大小)。白矮星本身不再做核融合,但它仍有很強的引力。如果另一顆伴星靠得夠近,白矮星會把伴星的氣體拉過來,慢慢積累。

為何會爆炸?

當白矮星吸收夠多的物質,內部壓力和溫度會到達臨界值,主要發生的是無法穩定的核反應,結果整個星體在短時間內劇烈釋放能量,形成超新星爆發。這種爆發特別規則:光亮先在短時間內飆高,然後以某種可預測的方式逐漸變暗。第1A類超新星之所以有用,是因為它們的光度曲線(亮度隨時間的變化)有共同的形態。

光度曲線的「峰」與「尾」在說什麼?

觀測者把超新星的亮度隨時間記錄下來,會得到一條峰(很亮)後接一條衰減的尾巴。科學家發現一個重要規律:峰越高的超新星,衰減得越慢;峰較低的,衰減得較快。這個關係稱為菲力普斯關係(Phillips relation),它告訴我們「光變得慢的通常本來更亮」。

為什麼會有尾巴?尾巴主要來自爆炸中產生的放射性元素(像是鎳-56)的衰變。鎳衰變成鈷,鈷再衰變成鐵,每一步都放出光,使得爆炸後期仍然有可觀的發光。

為何能當作標準燭光?

天文學家要量距離,需要知道天體本來應該有多亮(絕對亮度),再跟我們看到的亮度(視亮度)比較。第1A類超新星之所以稱為「標準燭光」,是因為它們的絕對亮度差異不大,而且可以透過光度曲線的形狀(峰值與衰減速度)校正出更精確的絕對亮度。換句話說,只要觀測到它的光變特徵,就能推估它真正有多亮。

實際量距離:從亮度到距離

有了絕對亮度和我們看到的視亮度,距離就能靠簡單的物理關係算出來。光的強度會隨距離平方地衰減,這叫做反平方定律。生活例子:兩米外的手電筒看起來會比十米外亮很多;如果你知道手電筒本來多亮,就能估計它離你有多遠。對超新星也是同樣的道理。

但要把第1A類超新星的絕對亮度校準準確,通常要先在我們較近容易量距離的星系裡找到第1A類超新星,並且用其他方法(像是造父變星)先確定那個星系的距離。造父變星和RR Lyrae等變星在較近、中等距離上是另一把尺:它們亮度和閃爍週期有密切關係,所以能先幫忙把尺校準好,這就是所謂「宇宙距離階梯」的概念。

第1A類超新星告訴我們的宇宙故事

在1998年,兩個獨立的團隊測量了非常遙遠的第1A類超新星,結果發現這些超新星比預期還要暗一點。換句話說,按照距離-紅移的標準模型,它們應該沒有那麼暗,但實際上更暗了。這個發現最自然的解釋是:宇宙膨脹不只是膨脹,而且膨脹速度在加速。當宇宙加速膨脹時,遠方超新星所在的時空被拉得更多,光在到達我們前被稀釋得更厲害,顯得更暗。

這個結果是天文學上的大發現,也催生了「暗能量」這個名詞——一個驅使宇宙加速膨脹、但我們仍不清楚本質的能量成分。

要注意的限制與可能誤差

任何把天體當作標準燭光的方法都不是完美的。第1A類超新星雖然相對統一,但還是有差異,必須仔細校正:觀測時的濾鏡、星系中的塵埃會吸收光、以及可能的環境效應都會影響我們看到的亮度。另外,菲力普斯關係需要在低距離的樣本上精密校準,任何校準錯誤會傳播到遠距離的測量上。

更根本地,我們必須確信對第1A類爆發物理的理解足夠好,知道為何它會有那種光度曲線,才能放心把它當作測距工具。科學家持續透過模擬、光譜觀測(看不同波長的光)和更多樣本來檢驗這些假設。

總結:一把穿越宇宙的量尺

第1A類超新星是天文學家在中遠距離尺度上非常重要的「標準燭光」。它從白矮星吸收伴星物質爆發,呈現出可預測的光度曲線;利用峰值與衰減率的關係,我們可以推估它的絕對亮度,配合反平方定律就能算出距離。透過這把尺,我們不僅量到星系間的距離,還發現了宇宙加速膨脹的驚人事實。當然,準確度依賴於細緻的校正和對物理過程的理解,科學就是在不斷檢驗和改進中前進。