五個近代熱門的科學題目

室溫超導:為何令人振奮也要小心

超導體是指電流可以無損耗地流動,還常會出現磁懸浮——把材料放在磁鐵上會「浮起來」。如果真的有在室溫、常壓下工作的超導體,對電力傳輸、磁浮交通等影響極大。但是最近一宗韓國團隊聲稱的室溫超導,經多組獨立實驗無法複製,最後被確認有問題。這提醒我們:科學發現需要重複驗證。很多超導材料本身像陶瓷,做實驗要在低溫(用液態氮)或高壓條件下才見效;要跳到室溫常壓,是一個極大的飛躍,不能只看一張「小塊物料半浮起來」的照片就下定論。

分子化石:在分子層追溯生命史

傳統化石是生物的骨骼或殘骸被保存下來,但很多生命時代不易留下完整骨骼。科學家近年開始研究「分子化石」——生物細胞膜或代謝產物在地層中留下的化學痕跡。例如一類叫Protosteroid的分子,其骨架像苯環,能追溯到數億年前。這種方法像做「分子系譜」,即使沒有完整化石,也能拼出不同年代生物的關係。實務上,科學家會把地層中的有機分子抽出來,比對不同年代的變化,就像用化學指紋重建演化故事。

為何磷在天文搜尋生命中這麼重要?

在地球生命中,磷是不可或缺的一員:DNA和RNA的骨幹含有磷,能量分子ATP也包含磷,負責暫時儲存和釋放能量。天文學家在一些星際雲和行星衛星上檢測到磷的訊號,這才值得注意。原因是:碳與水在宇宙很普遍,但磷相對稀少;若能在太空樣本或大氣中發現磷,可能是形成複雜生命的有利條件之一。分子化石技術未來也可能協助分析從其他星球帶回的土壤樣本,提供比單純找有機物更具關聯性的證據。

用細菌對抗蚊子:Wolbachia 的思路與風險

蚊子傳播登革熱、寨卡、瘧疾等疾病,是歷史上最致命的動物之一。近年一個名為World Mosquito Project的做法,是大量培育感染Wolbachia細菌的雌蚊,釋放到野外。感染Wolbachia的蚊子仍會咬人,但較難傳播某些病毒;新加坡的實驗區釋放約二億隻,登革熱病例和帶病毒蚊子數量曾下降約九成,成效顯著。這方法不像直接滅絕蚊子,而是改變群體傳播疾病的能力。不過需要注意生態與演化風險:蚊子與細菌可能共同演化,或出現代償性機制,使效果減弱;大規模釋放也要監督細菌是否對其他生物有意外影響。

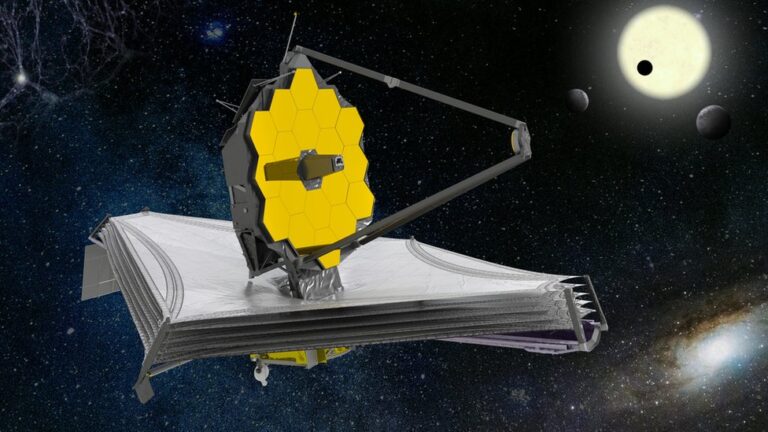

重返月球與走向火星:為何先去月球?

要送人上火星,技術與成本都非常高。先在月球建立「中轉站」有好處:月球引力較小,從月球出發可省燃料;而且月球上可能有水冰,可作資源。美國的Artemis計劃已完成無人繞月試驗(Artemis 1),接下來的Artemis 2計劃會載人繞月,未來數年則分階段運送大量設備建造基地。月球基地看似像野外宿營,但實際上要完整的能源、淨水、氣壓與防隕石保護等維生系統,還要運送幾十噸的重型貨物——這方面像SpaceX的Starship將扮演重要角色。

結語:科學是步步為營的旅程

從室溫超導的虛驚,到分子化石開啟的新視角;從在地球上用細菌改變蚊群傳播力,到月球作為人類太空探索的跳板,科學既有令人驚喜的成果,也常伴隨不確定與風險。重點是:保持懷疑與驗證的態度,擴大工具箱(化學指紋、基因工具、太空探測),我們就能慢慢把複雜問題拆解成可以試驗的步驟,向更可靠的答案靠近。