【深度認識】恆星

每逢夜幕低垂,抬頭仰望,你會看到滿天閃爍的小點。這些點,雖然距離我們遙不可及,卻和我們的生活息息相關。想像一下,如果沒有太陽(太陽也是一顆恆星!),地球會怎樣?沒有白天與黑夜,沒有四季變化,也不會有溫暖的陽光。事實上,恆星在宇宙中是推動一切發展的引擎——這篇文章就讓我們用最生活化、最易明的方式,揭開恆星(Star)的神秘面紗。

什麼是恆星?從滿天星斗說起

恆星,其實就是能自發光並產生能量的巨大天體。宇宙間絕大部分亮點都是恆星。我們常說的「星星」,其實大多數都是數以億計,由氣體組成、在天空中遠離我們的恆星。例如太陽,就是距離地球最近的一顆恆星。

恆星主要由氫(Hydrogen)和氦(Helium)組成,這些氣體在極高的壓力和溫度下進行核聚變(fusion),產生出巨大的能量和光。和行星(如地球)不一樣,行星只會反射光,不能自己發光。

恆星的基本參數:以太陽為例

- 體積: 太陽的直徑約為 139.2 萬公里,體積是地球的 109 倍;不過在宇宙中,有些超巨星體積可以比太陽大千倍,如紅超巨星武仙座座標 α(Betelgeuse),直徑約是太陽的 1,000 倍!

- 質量: 太陽的質量約為地球的 333,000 倍!即使如此,宇宙還有更重的恆星。目前發現最重的恆星之一,是位於船底座(Carina)的 R136a1,質量是太陽的 215 倍以上。

- 與地球距離: 太陽與地球約有 1.5 億公里(約 8 分鐘光程)。而我們肉眼所見最亮的恆星天狼星(Sirius),距離我們約 8.6 光年(1 光年約 9.46 兆公里)。

- 溫度: 太陽表面溫度約 5,500°C,核心更高達 1,500 萬°C。有些恆星溫度更高,如藍巨星表面溫度可達 20,000°C。

- 成分: 大部分恆星大約有 70%氫、28%氦,其餘是其他元素,如碳、氧、鐵等。恆星內部的核聚變,不斷將氫轉化為氦,也產生出其他較重的元素。

- 自轉公轉: 太陽自轉一周約需 25 天(赤道位置),而某些恆星的自轉可能只需幾小時!恆星也可能公轉繞著銀河系中心,如太陽繞銀河系一周需約 2.3 億年。

- 歷史: 太陽年齡約 46 億年,大部分恆星壽命數千萬至百億年不等——視乎質量大小,質量越大,壽命往往越短。

恆星的誕生:從一團氣體雲開始

你以為恆星一出生就是現在閃閃發光的樣子嗎?其實,恆星最初都由一團巨大、濃密的分子雲(Molecular cloud)凝聚而成。當雲內部的氣體因重力塌縮,中心溫度會不停上升;當溫度高到千萬°C時,氫就開始進行核聚變,成為能發光的原恆星(Protostar)。

這過程可以持續幾十萬甚至數百萬年。當核心溫度足夠高並平衡了重力壓縮,就是恆星正式誕生的一刻。

恆星的一生:從幼年到終極命運

恆星的演化,就像人生一樣有出生、成長、老化和死亡。

- 主序星(Main Sequence Star): 這是恆星「成年」的階段,例如太陽現在就處於主序星階段,燃燒氫氣並釋放能量。

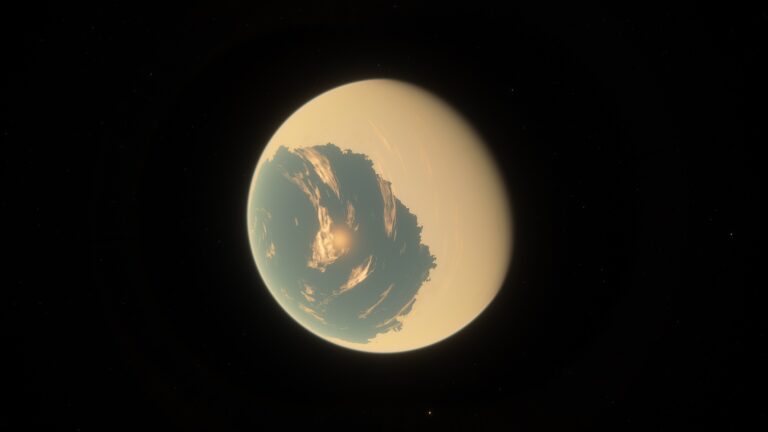

- 紅巨星/紅超巨星: 當核心氫耗盡,外層氣體膨脹形成紅巨星(Red Giant),質量大的則成為紅超巨星。太陽晚年會變成紅巨星,體積大增,甚至可能吞噬地球。

- 終極命運: 質量較小的恆星最終成為白矮星(White Dwarf),大量釋放的氣體形成行星狀星雲(Planetary Nebula)。質量巨大的恆星則可能發生超新星爆炸(Supernova),遺留下中子星(Neutron Star)或黑洞(Black Hole)。

科學家甚至發現,生命元素如「鐵」等較重元素,就是在恆星死亡時通過超新星釋放出來的——正因為有恆星的存在,地球上才會有鐵、金等元素!

與太陽、地球的比較:誰更大更熱?

從數據上看,太陽並非「大哂」——它只是「中等規模」的恆星。如果將太陽視為乒乓波,地球就只有胡椒粒般細小。而在太陽系外,有些恆星比太陽更龐大、亮度高數萬倍,如超巨星武仙座座標 α、盾牌座UY(UY Scuti)等。

地球是個固體行星,不能自己發光,而太陽和其他恆星卻不斷產生能量。沒有太陽供應能量,地球上的生命和氣候都無法維持。

恆星的型態和分類

現代天文學以顏色、亮度、溫度和光譜(Spectrum)方式分類恆星。最常用的分類系統是「赫羅圖」(Hertzsprung–Russell Diagram,簡稱 H-R 圖 ),將恆星放在不同區域:

- O型: 最熱(30,000°C 以上)、最藍

- B、A、F、G、K、M型: 依溫度遞減至最涼(M型,約2,000°C),顏色也由藍變紅

太陽屬於 G 型,約屬於「黃矮星」。我們肉眼可見的大部分彩色恆星,包括紅巨星、藍巨星、白矮星等,正正顯示宇宙的多樣性。

恆星與生活:原來你與星星息息相關

科學家甚至說:「我們都是星塵(We are star stuff)」。事實上,我們身體裡的各種元素(如碳、氮、氧、鐵)都來自古老恆星的「核聚變大熔爐」,再經超新星爆炸播撒宇宙。

太陽光為地球提供能量,也推動風、雨、農作物的生長。從手機的鋰、指環的金,到我們吸入的氧,全部在恆星裡煉成。

城市人晚上難見星空,但即使在繁忙都市,手機、電腦、車子,甚至你我自己的身體,都和遙遠的恆星有著不可分割的聯繫。

現代天文學下的恆星研究

今天的天文學,利用大型望遠鏡(Telescope)和太空衛星,如哈勃望遠鏡(Hubble Space Telescope)、詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope),甚至X射線、紅外線等「不可見光」觀測波段,來研究不同恆星的生命週期和化學組成。

科學家運用電腦模型分析恆星演化,研究超新星爆炸的機制、恆星風(Stellar wind)的噴出,甚至尋找太陽系外的第二個「生命搖籃」。這些發現,引領著人類不斷刷新對宇宙的好奇與想像。

結語:一粒恆星,萬象更新

無論你身在鬧市高樓,還是郊外野營,只要抬頭望天,都會見到屬於自己的星空。恆星,不僅主宰著宇宙的能量流轉,也是地球、生命、物質的起源所在。每一顆肉眼可見的星星,都有著自己的故事和命運。

下次如果有人問你,為甚麼星星會閃爍,你不只可以答出原理,更知道這些恆星其實影響深遠——它們,是宇宙變化的主角,也是人類尋找未解之謎的重要線索。讓天際的每一點光,成為我們對未知世界的好奇起點!