【深造物理】揭開超固體的面紗:固態與超流態的完美融合

想像一下,你手裡拿著一塊冰塊,它看起來像固體,摸起來也堅硬,但如果你輕輕一推,它竟然像液體一樣無摩擦地流動起來。這聽起來像科幻小說嗎?其實,這就是物理學中一個迷人的概念——超固體(supersolid)。在日常生活中,我們熟悉的物質狀態有固體、液體和氣體,但當我們深入到極低溫度的量子世界,物質會展現出令人驚奇的行為。作為一位熱愛分享物理知識的人,我希望透過這篇文章,用簡單易懂的方式帶你探索超固體的世界,讓你從零基礎開始,一步步理解這個前沿的物理現象。無論你是上班族、學生還是對科學好奇的香港人,這趟旅程將充滿啟發,讓你看到物理如何連結日常生活與宇宙的奧妙。

物質狀態的基礎知識

要了解超固體,我們先從物質的基本狀態說起。大家都知道,物質可以是固體、液體或氣體,這取決於溫度和壓力。例如,水在常溫下是液體,加熱變成蒸氣,冰凍就變成冰塊。固體有固定的形狀和體積,因為它的分子排列有序,像士兵排隊一樣;液體則能流動,分子間的連結較鬆散。

但在物理學中,還有更多狀態。當溫度極低,接近絕對零度(absolute zero,大約-273°C)時,量子效應開始主導,物質進入奇妙的量子態。其中一個著名例子是超流體(superfluid),這是液體的一種特殊形式,沒有黏性,能無摩擦地流動。想像一下,倒一杯水,它會因為摩擦而慢慢停下,但超流體可以永遠流動下去,不受阻力影響。

超固體則是更進一步的概念:它結合了固體的剛性和超流體的流動性。也就是說,它看起來像固體,晶體結構完整,但一部分物質能像超流體一樣流動。這不是魔法,而是量子力學的結果。為了讓大家更清楚,讓我們用一個表格來比較這些狀態:

| 狀態 | 特徵 | 例子 |

|---|---|---|

| 固體 | 固定形狀、體積,有剛性 | 冰塊、金屬 |

| 液體 | 可流動,固定體積 | 水、油 |

| 超流體 | 無黏性、無摩擦流動 | 低溫氦液體 |

| 超固體 | 固體結構 + 超流行為 | 低溫固態氦-4 |

這個表格顯示,超固體就像固體和超流體的「混血兒」,它挑戰了我們對物質的傳統認知。

超流體的奇妙世界

在深入超固體前,我們先聊聊超流體,因為它是超固體的基礎。超流體最早在1937年被發現,當時科學家研究液態氦(helium)。氦是一種惰性氣體,在極低溫下不會凝固成固體,而是保持液態。但當溫度降到2.17K(所謂的λ點,lambda point)以下,氦-4會變成超流體。

超流體有什麼特別?它能爬牆!如果你把超流氦倒進一個容器,它會沿著容器壁爬上去,像有生命一樣。這是因為它沒有內部摩擦,原子能集體運動而不散失能量。這現象源自玻色-愛因斯坦凝聚(Bose-Einstein condensation),一種量子效應,讓粒子像波一樣同步。

為什麼這重要?因為超流體讓我們看到量子力學在宏觀尺度上的表現。通常,量子效應只在微觀粒子中出現,但超流體讓整個液體像一個大粒子般行為。香港的朋友們可以想像,這就像維多利亞港的水突然變得能無阻力流動,船隻可以永遠滑行而不需動力。

超流體還有零熵(zero entropy)的特性,意味著完美有序,沒有混亂。這在熱力學中是革命性的發現。現在,科學家用超流體研究黑洞模擬、量子計算等領域。

超固體的定義與歷史發現

現在,進入正題:超固體是什麼?簡單說,超固體是一種物質狀態,同時具備固體的晶格結構(crystal lattice)和超流體的無摩擦流動。也就是說,它有固定的形狀,但內部有一些「超流成分」能自由移動,而不影響整體結構。

這個概念最早在1969年由理論物理學家提出,他們猜測在固態氦中可能存在這種狀態。為什麼是氦?因為氦在低溫下有獨特的量子性質,不易凝固,且原子是玻色子(bosons),適合形成凝聚態。

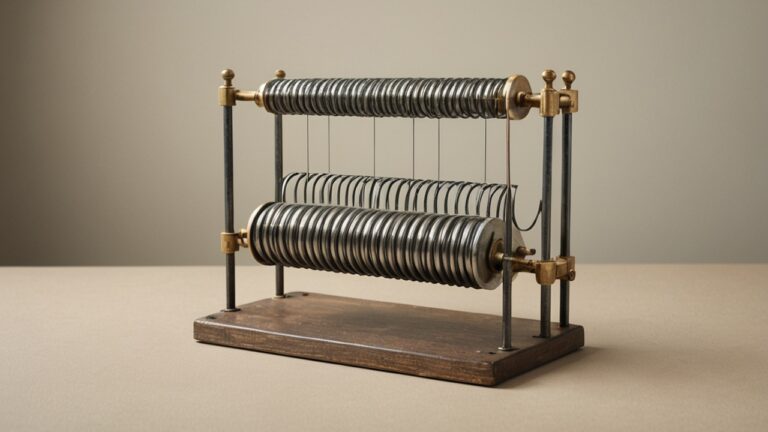

真正的突破在2004年,由賓州州立大學的科學家Moses Chan和Eunseong Kim進行。他們做了一個扭轉振盪器實驗(torsional oscillator experiment):把固態氦-4放在一個小容器裡,懸掛在細線上,然後扭轉它。如果是普通固體,振動頻率會固定;但他們發現,在極低溫(低於0.2K)時,頻率突然增加,這表示一部分質量「消失」了——其實是變成超流態,不參與振動。

這個發現震驚物理界,因為它暗示固態氦中約1%的原子能像超流體般流動。想像一下,你的冰塊裡有1%的水能自由流動,但冰塊還保持形狀。這就是超固體的魅力。

然而,這不是一帆風順。後來有些實驗無法重現,引發爭議。但近年來,更多證據支持超固體的存在,尤其在2010年代的精確測量。

超固體的物理機制深入解析

要深入理解超固體,我們需要談談它的機制。這涉及量子力學的核心概念,讓我們一步步拆解。

首先,固體的晶格是由原子排列成的網格。在普通固體中,原子振動但不移動位置。但在量子世界,根據海森堡不確定性原理(Heisenberg uncertainty principle),粒子位置和動量不能同時精確知道,所以即使在零溫,原子仍有「零點運動」(zero-point motion),像在跳舞。

在固態氦-4中,這零點運動很強,因為氦原子輕且互動弱。有些原子能「隧道效應」(quantum tunneling)穿過障礙,離開晶格位置,形成「空位」(vacancies)或「缺陷」(defects)。這些空位像玻色子,能凝聚成超流態。

理論模型包括:

- 安德烈夫-利夫希茨模型(Andreev-Lifshitz model):預測超固體來自晶格缺陷的凝聚。

- 玻色-愛因斯坦凝聚:原子集體進入最低能量態,形成宏觀量子態。

- 超固體的相圖(phase diagram):顯示在特定壓力和溫度下,物質從固體轉變到超固體。

數學上,超固體可以用Gross-Pitaevskii方程描述,這是描寫凝聚態的非線性薛丁格方程(nonlinear Schrödinger equation)。簡單說,它解釋了如何在固體中維持超流。

近代研究使用中子散射(neutron scattering)和核磁共振(NMR)來探測超固體的內部結構。2020年代,科學家在光學晶格(optical lattices)中模擬超固體,用超冷原子氣體重現類似現象,這讓研究更可控。

深入一點,超固體有「off-diagonal long-range order」(ODLRO),這是超流體的標誌,意味著粒子間的相干性延伸到宏觀距離。即使在固體中,這種秩序允許無摩擦流動。

香港的讀者或許好奇,這跟日常生活有何關聯?其實,理解超固體能幫助開發新材料,如量子電腦的組件,或高效能源傳輸系統。想像未來的手機電池,能像超固體般無損耗儲存能量。

實驗證據、爭議與最新進展

超固體的證據主要來自扭轉振盪器實驗,但不是沒有爭議。早期,Chan和Kim的發現被質疑可能是實驗 artifact,如溫度不均或雜質影響。2007年,一些團隊無法重現結果,引發辯論。

但後來,改良實驗提供了更強證據。例如,2012年,日本科學家使用高純度氦晶體,觀察到明確的超固體信號。還有質量流動實驗:他們在固態氦中施加壓力梯度,發現有微小但可測的流動,這是超固體的直接證明。

最新進展包括2021年的研究,使用超冷銣原子(rubidium atoms)在磁阱中創造人工超固體。這不僅確認了概念,還允許精確操控參數。科學家發現,超固體有獨特的激發模式,如聲子(phonons)和旋渦(vortices),類似超流體但受晶格約束。

爭議點包括:超固體是否真正存在於純淨氦中,或只在有缺陷的樣本中?一些理論家認為,它可能是「玻璃態」(glassy state)的變體。但整體來說,證據越來越支持超固體是真實的量子相。

為了清晰,以下是關鍵實驗的時間線:

- 1969年:理論預測

- 2004年:首次實驗證據

- 2007-2010年:爭議期

- 2012年:確認質量流動

- 2021年:人工超固體實現

這些進展顯示物理學如何透過實驗和理論互動前進。

超固體的潛在應用與未來展望

雖然超固體還在實驗階段,但它的應用潛力巨大。首先,在量子技術中,超固體能用來建構量子感測器,精確測量重力或磁場,應用於醫療影像或導航系統。

其次,在材料科學,模擬超固體能啟發新超導體(superconductors),實現室溫超導,革新能源傳輸。想像香港的地鐵系統,用超導軌道,列車無摩擦運行,節省大量能源。

未來,科學家希望在更高溫度實現超固體,或在其他材料如氫中發現它。這能幫助理解宇宙中的極端物質,如中子星內部的量子態。

當然,挑戰在於維持極低溫,但隨著冷卻技術進步,如雷射冷卻,這將變得可行。

結語

探索超固體的旅程,讓我們看到物理學的無限可能。從固體的堅硬到超流體的流暢,超固體橋接了兩個世界,揭示量子力學的深度美麗。作為香港人,我們生活在科技前沿的城市,理解這些概念不僅是知識,更是啟發我們創新思維。希望這篇文章激勵你多思考周遭的世界,或許下次喝咖啡時,你會聯想到杯中液體的量子潛力。物理不只是書本上的公式,而是活生生的奇蹟,等著我們去發現。