為何肉眼看不到天上那些光亮?從夜跑、城市燈光談「星等」

有沒有試過在香港的馬路上夜跑,抬頭想看看星星,結果只看到一兩顆微弱的光點?或者在大嶼山的海灘,遠遠看到更亮、更多的星,卻不明白為何它們有明有暗?這其實跟天文學裡一個很實用的概念有關:星等(magnitude)。但別擔心,今天不用公式,我會用生活例子一步步帶你理解,讓你下次看星時更有方向。

從路燈、手機亮度談感受度

想像你在晚上騎單車,前方有路燈、商店招牌和來自對向車輛的燈光。哪一樣最搶眼?通常是最接近、最亮的光源。天文學裡的「星等」其實就是在說:一個天體對我們來說有多亮。現代的手機、路燈或遠方頭燈都是「亮度」的直觀例子,但天文的星等是專門比較天體亮度的尺度,原本由古希臘天文學家開始分類,後來發展成一套能精確比大小的系統。

星等是相對的:越小越亮

這點可能讓人困惑:在星等系統裡,數字越小代表看起來越亮。像我們熟知的北極星和參宿四(獵戶座的大亮星)都有較小的星等數字(甚至負數),所以在夜空中非常顯眼。反之,那些肉眼看不到或只在非常黑的地方能看到的微弱星體,星等數字會是較大的正數。

為什麼肉眼看不到?三個生活化原因

要理解為何某些星星肉眼看不到,可以把它當作三個日常情境導出來:

- 光害(城市燈光的影響):就像在商店櫥窗前很難分辨遠處的微弱招牌,城市散射的光讓夜空本身變亮,遮蓋了很多微弱的星星。在香港這類光害嚴重的城市,只有最亮的星能突破背景光,被我們看到。

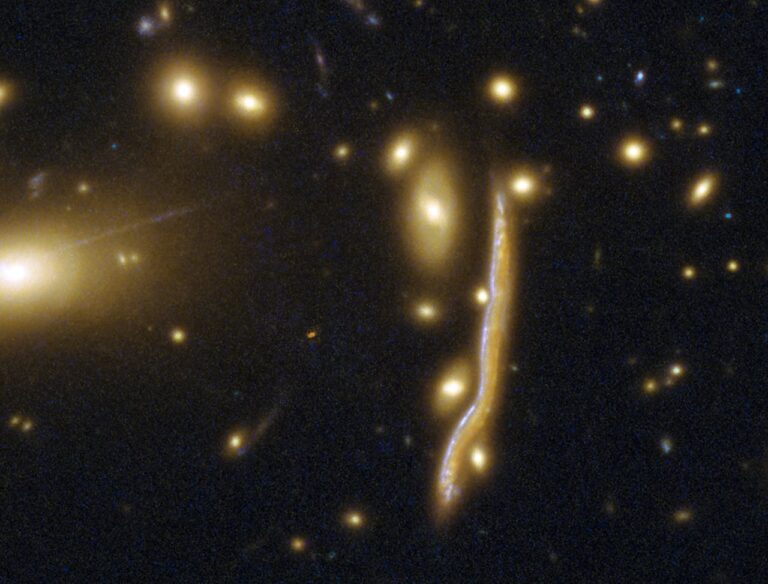

- 距離與本身亮度:雖然許多恆星遠比太陽大、亮,但它們離我們實在太遠。就像遠方的露天燈如果再亮也會因距離看起來弱,天體本身的光度和距離決定了地球上看到的亮度(也就是星等)。

- 大氣與視覺限制:當你在霧、薄雲或有塵霾的夜裡看天,空氣會把光散開、減弱。再加上人眼本身在夜間的感光能力有限(需要較多光才能辨認),這些因素合起來會讓許多微弱的星看不到。

星等的應用:不只給天文迷用

了解星等很實用。比如你想拍星軌或天文攝影,知道目標恆星或星雲的大約星等,可以幫你決定曝光時間、是否需要長時間追蹤(降低地球自轉造成的拖影)或是否要到更暗的地點。對一般觀星活動來說,星等還能幫你判斷某晚是否值得出門:若預報說極限星等只有+3(表示比這更暗的星都看不到),那在香港大多數位置你就只能看到最亮的幾顆星。

如何實際測試:晚上兩個小實驗

想親自感受星等可以做兩個簡單的試驗:

- 離開市區一小時,找一個能看到更多天空的地方。比較你在城市看到的星和離開城市後的不同數量與明暗差異。這直接顯示光害如何影響能見星數。

- 用手機拍同一片天空的短曝光與長曝光對比。短曝光通常只會記錄到最亮的幾顆星;長曝光能捕捉更暗的星與銀河,這其實是把星等以相機敏感度的方式「放大」讓你看見。

結語:星等讓你用新的眼光看夜空

下一次當你抬頭感慨「為何看不到那麼多星」,記得星等這個概念:它把光的強弱用一個能比較的尺度呈現出來,並且受背景光、距離、大氣與人眼本身的限制。知道了這些,觀星就不再只是憑運氣看天,而變成可以計劃、可以改善的活動。找個光害少的夜晚、準備好望遠鏡或一台能長曝光的相機,你會發現原來夜空比想像中更豐富,只是很多星的「星等」太小,需要我們換個方式去看見它們。