我們為何稱這顆星球為家?一次認識地球的獨特之處

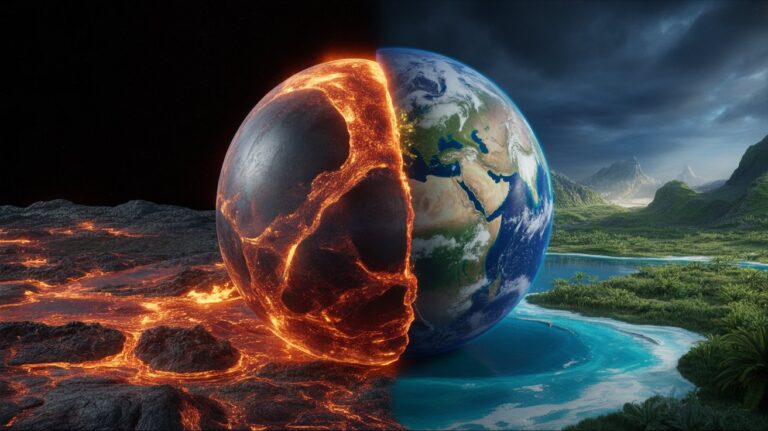

在夜空與行星模型之外,地球是我們每天觸碰、呼吸、感受的那顆「真實」天體。對許多人來說,地球看似理所當然:有空氣、有水、有生命。但若把眼光拉遠一點,把尺度放大到太陽系乃至銀河系的背景,地球其實有許多令人驚奇且獨特的地方。本文以平易近人的方式,帶你從外觀、組成、動力到與生命的關係,一步步理解為何地球在宇宙中如此特別,也提醒我們為何值得珍惜這個家園。

外觀與基本資料:認識我們的星球

地球是一顆類地行星,位於太陽系的第三顆行星,與太陽的平均距離約為1天文單位(約1.5億公里)。它的直徑約為12,742公里,質量約為5.97×10^24公斤。地球不是完美的球體,而是赤道略為鼓起──這是因為自轉造成的離心力,使赤道半徑比兩極略長。

從太空看,地球的藍色非常醒目:藍色主要來自於表面大量的液態水,並由大氣散射陽光產生。白色的雲、綠褐色的陸地、極地的白冰,一起構成我們熟悉的藍色大理石。

為何地球能維持液態水?適居帶與大氣的共同作用

地球之所以能長期保留大量液態水,關鍵有兩個:一是它位於所謂的「適居帶」(Habitable Zone),即離恆星的距離讓表面溫度可以允許水以液態存在;二是地球有適合的氣壓與成分的大氣層,能調節溫度、保護水不被瞬間蒸發或被冻结。

大氣中的二氧化碳、甲烷與水蒸氣等溫室氣體,雖在適量時有助於保持地表溫暖,但過多或過少都會改變氣候——這正是地球氣候系統敏感又脆弱的一面。

地核與地幔:地球內部的引擎

地球內部分為地殼、地幔與地核。地核可分為液態外核與固態內核,主要成分是鐵與鎳。外核的液態金屬因對流而產生電流,這些移動的電流在地球自轉下形成地球磁場(磁層)。磁場是保護地球大氣及生物不被太陽風剝離、減少太空輻射傷害的重要防護罩。

地幔的緩慢流動與熱對流驅動板塊運動,造成地震、火山與造山運動,並直接影響地表的樣貌與地質循環。地球有活躍的板塊構造,這使行星表面可以不斷更新,對長期維持地球環境穩定也扮演重要角色。

大氣層:保護、調節與提供化學基礎

地球大氣主要由氮(約78%)與氧(約21%)組成,還有微量的二氧化碳、惰性氣體與水蒸氣。大氣層分層(對流層、平流層等)各自有不同功能:對流層是天氣發生的地方,臭氧層位於平流層上段,可吸收大部分危險紫外線,保護生物免受輻射損害。

大氣也讓光線散射呈現藍天、日落時候呈現暖色調,並藉由風與海洋的循環把熱量在地球上重新分配,讓極端的溫差不至於太過劇烈。

磁場:無形但關鍵的護盾

地球的磁場源自液態外核的電流與地球自轉,形成環繞地球的磁層。磁場能偏轉帶電粒子流(太陽風),減少高能粒子直接轟擊大氣與地表。如果沒有這個磁盾,行星大氣容易被太陽風剝離,像火星很可能就是在失去磁場後逐漸失去大氣與水。

磁場也有生活化的影響:它使候鳥及某些海洋生物能利用磁場導航;對科技而言,磁暴(太陽風與地磁交互作用)會影響電網、衛星與無線通訊。

地球的水循環與碳循環:支撐生命的循環系統

地球有活躍的水循環:蒸發、凝結、降水與徑流,將水在大氣、海洋、陸地與冰層之間持續交換。這個循環不只是形成天氣,更是讓植物、動物與人類得以獲得淡水的關鍵。

碳循環同樣重要:從大氣中的二氧化碳被植物吸收(光合作用),儲存在生物體與土壤中;火山活動、微生物分解與人類燃燒化石燃料則把碳釋放回大氣。這些循環彼此影響,控制了地表溫度與生態系統的健康。

生命的誕生與多樣性:地球的最大特色

從行星的角度看,地球最顯著且稀有的特徵是孕育並支撐了豐富多樣的生命。現有證據顯示,早期地球在約40億年前就出現了原始生命。生命不僅出現在陸地與海洋表層,也在深海熱泉、極地冰層下或地下深處等極端環境生存,顯示生命的韌性與適應力。

生命改變了地球:早期的光合生物製造氧氣,重塑大氣成分,進而影響化學循環與氣候;植物與微生物共同塑造土壤、固定碳,使得地球能承載更高層次的生態系統與動植物多樣性。

地球的季節與自轉:時間與生活節奏的來源

地球自轉一圈約24小時,造成晝夜更替,這是生物節律(睡眠、活動)的基礎。地球公轉一圈繞太陽約需365.25天,加上地軸傾斜(約23.5度),導致四季變化。這些週期性變化影響農作、動物遷徙與生態節律,深深影響人類文明的發展,例如農業的興起與節慶的安排。

地球與其他行星的比較:哪些特徵顯得罕見?

把地球放到太陽系同行星比較,可以看到幾個突出的不同點:

– 液態水豐富:金星雖大小接近地球但極端高溫,水不存在;火星曾有水,但大多流失。地球能保留大量液態水是重要差別。

– 活躍板塊構造:地球表面持續改變;火星與月球則是死緩存的地形。

– 磁場強而持久:不像金星,地球的磁場保護大氣免受太陽風剝離。

– 生物影響大氣:地球大氣中的氧是生物活動長期累積的結果,這在其他已知行星上沒有類似例子。

以上種種,使科學家在評估系外行星是否適合生命時,會特別重視是否有液態水、是否位於適居帶、是否有大氣與磁場等條件。

人類活動如何改變地球?責任與挑戰

在過去兩百年中,人類活動(尤其燃燒化石燃料、森林砍伐與土地利用改變)顯著增加了大氣中的溫室氣體,導致全球暖化、海平面上升、氣候型態改變與生態系統壓力。這些變化凸顯一個事實:地球系統中,人類如今是重要的驅動力之一。

我們面臨的挑戰是如何在繼續發展的同時,減緩對地球系統的負面影響,並提高對氣候變遷、生物多樣性喪失與資源耗竭的韌性。這既是科學問題,也是政策與社會選擇問題。

結語:地球的獨特性與我們的角色

把地球當成一個整體系統來看,你會發現其獨特之處不只是某一種物理或化學特性,而是多種正好相互配合的結果:適當的恆星距離、充足的液態水、保護性的大氣與磁場、活躍的地質循環,以及長期演化出來的生命。這些要素共同造就了我們熟悉的藍色星球。

同時,地球並非不變或無限寬容。人類的行為已足以改變其運作方式,這提醒我們,了解地球不僅是學術興趣,也是對未來負責的基礎。認識地球的獨特之處,能讓我們更珍惜這個家,也更有智慧地面對氣候與環境的挑戰。

如果你想進一步了解某一面向(例如地球磁場如何產生、板塊構造的細節或是氣候模型如何預測未來),歡迎留言告訴我,我會在未來文章中以更生活化的例子深入說明。